2024年 東京電力・福島第一原発では、燃料デブリを試験的に取り出す作業が始められる。燃料デブリが出す極めて強い放射線は、人にとって危険なだけでなく、デブリの姿・形や場所を把握するためのカメラも破壊してしまう。では、どうするのか?難題を乗り越えるキーワードは「宇宙」にあった。

廃炉作業を支えるのは我が技術

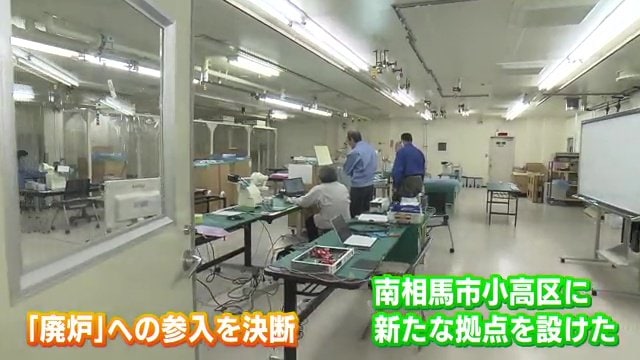

福島県南相馬市の「マッハコーポレーション」

横浜市に本社を置くこの会社は、宇宙空間の強い放射線にも耐えられる人工衛星用のカメラの開発・製造を手掛け技術を磨いてきた。

人が浴びると命にかかわるような放射線のもとで行われる廃炉作業で、その「目」となれるのは自分たちの技術だけ…その思いから「廃炉」への参入を決断し、2022年に南相馬市小高区に新たな拠点を設けた。

強い放射線にも耐えられるカメラ

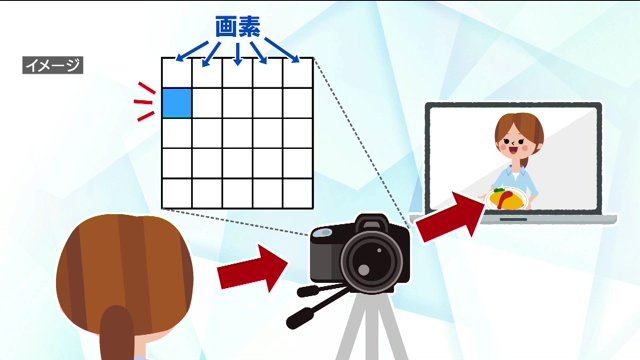

スマホのカメラを含むデジタルカメラは「画素」と呼ばれる点の一つ一つが受け取った光を信号に変えて映像を作る。しかし、強い放射線を受けると点の一つ一つに電気がたまり壊れてしまう。

この会社では、カメラが強い放射線を浴びても壊れないよう、画素一つ一つにたまる電気を調整する技術を開発。開発したカメラは、IAEA・国際原子力機関やJAXAの次期人工衛星で使われる。マッハコーポレーション生産・品質担当の松本充善さんは「宇宙開発の技術の中で、技術を応用するあるいは発展させる。今まで培ってきたものが出来上がった」と話す。

技術で負のイメージを払拭

福島第一原発では、燃料デブリの取り出しに使うロボットに搭載される予定で、デブリに近づいても数カ月から数年にわたって撮影を続けられる能力を備える。

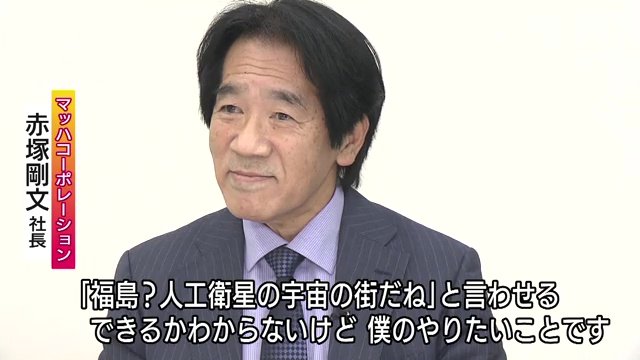

マッハコーポレーションの赤塚剛文社長は「人工衛星搭載用の放射線に強いカメラというのは我々くらいしかやってなかった。俺らがやらなきゃ無理だろうと。世界に行くと、福島のイメージというのがチェルノブイリと隣。あまり良くないイメージがあるので、福島と言えば人工衛星・宇宙の街と言わせるのが、僕のやりたいこと」と語る。

福島発の技術が、「目」となって廃炉作業を進めていく。

(福島テレビ)