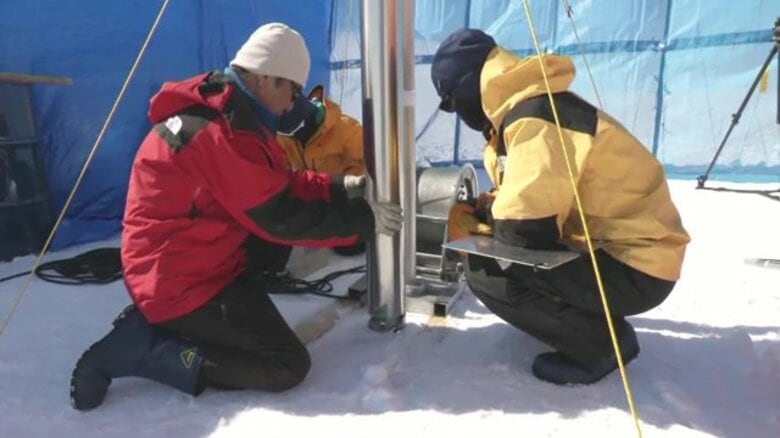

日本から約1万4000キロ離れた南極大陸。64回目の派遣となる南極観測隊の大きなミッションの一つが南極を覆う氷の採取。この調査活動を、福島県にある企業の技術が支えていた。

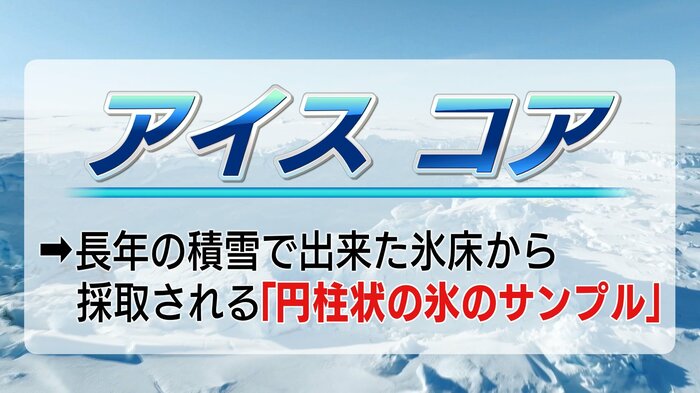

地球の未来を知るアイスコア

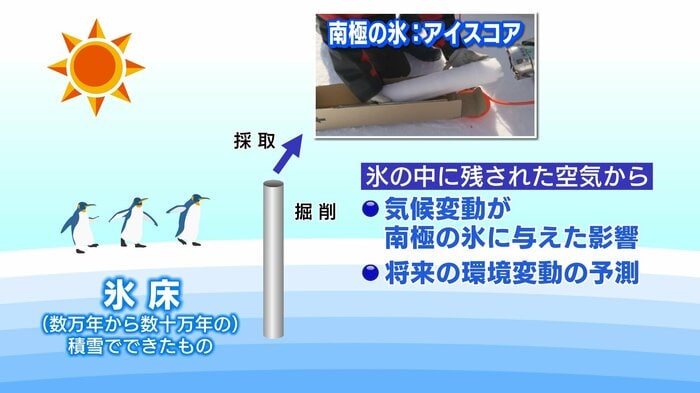

南極は数万年から数十万年にわたって「氷床」と呼ばれる氷に覆われている。

この氷床から掘削した氷の試料「アイスコア」からは、氷の中に残された空気から気候変動が南極の氷にどのような影響を与えたか、また将来の地球の環境変動を予測することができる。

この採取で使用される掘削機は、精巧なアルミパイプに覆われている。このアルミパイプは福島県西郷村の技術者集団が製作したものだった。

多くの企業が断るほど難しいチャレンジ

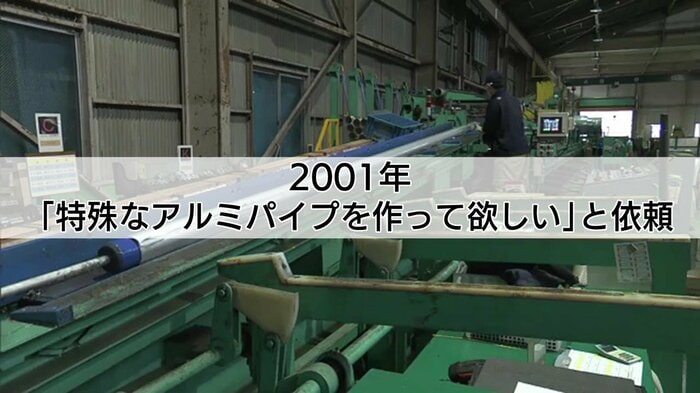

福島県西郷村にある「日本伸管白河工場」は、高い技術力で年間3000種類以上のアルミ製品を製造している。

この工場が、南極の氷床を掘削するプロジェクトに参入したのは2001年。「特殊なアルミパイプ」を作って欲しいと依頼があった。

アメリカ・ロシア そしてヨーロッパの各国が、技術力を競うように進めていた南極の氷床の掘削。日本も官民が一体となり取り組んでいる。

日本伸管・西中川進さん:

一緒に、日章旗上げる手伝いをさせてくださいと、その場で言っちゃったんです

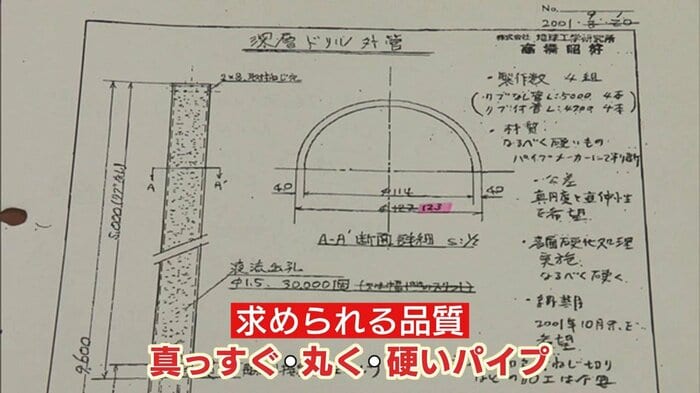

日本伸菅に託されたのが、掘削機のドリルを覆うアルミパイプ。掘削機が効率的に氷を採取するため、真っすぐで 丸く 硬いパイプでなくてはならなかった。

高い技術が求められるため、すでに多くの企業が依頼を断っていたという。

日本伸管・西中川進さん:

よそが断ったものを、日本伸管で成功したというのは、日本伸管にとっても財産になるぞと。技術のレベルが上がるぞと

製作開始から3カ月 ようやく完成

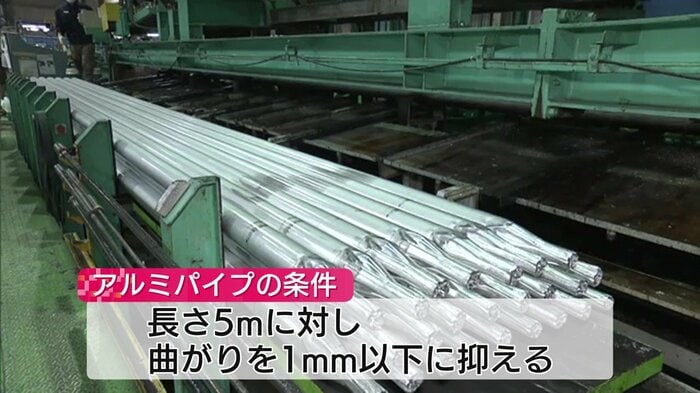

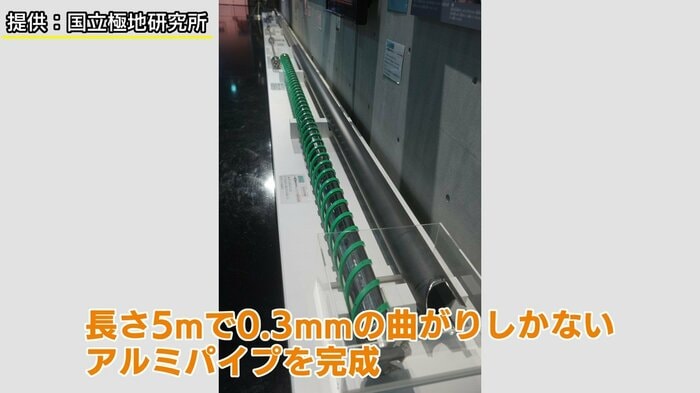

アルミパイプは、長さ5メートルに対して曲がりを1ミリ以下に抑える、高い精度の加工が求められた。日本の厳格な工業規格を上回る精密さだ。

工場ではプロジェクトチームを結成し、金型の最適な位置を記憶させる装置をメーカーとともに改良するなど、試行錯誤を重ねた。

日本伸管・北沢武夫さん:

本当に苦労はしたんです。会社に遅くまでいたこともありますし。でも改めて振り返ってみると、毎日の忙しさとか、ハラハラドキドキ、結構楽しかったなと思いますね

製作開始から3ヵ月後、プロジェクトチームは5メートルの長さで0.3ミリの曲がりしかないアルミパイプを完成させた。

その後、アルミパイプは南極に渡り2003年の掘削で初めて使用。そして2007年、日本の観測隊は目標としていた3000mを超える掘削に成功。約72万年前の氷を採取した。

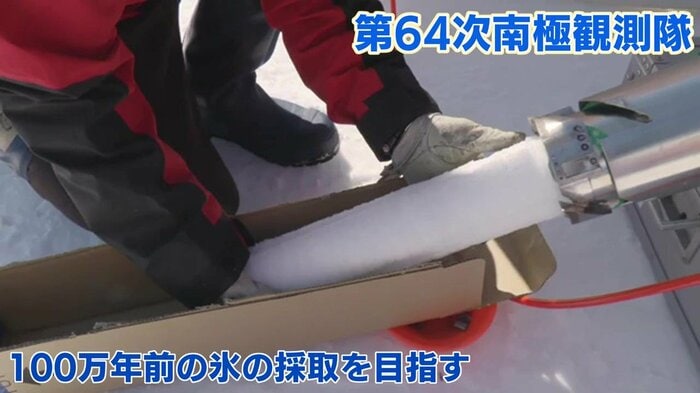

2023年、南極で活動を続ける第64次観測隊が、日本伸菅のアルミパイプを使用した掘削機で目指しているのは、100万年前の氷の採取だ。

日本伸管・西中川進さん:

僕はまったく問題なく行けると確信しています。彼らが無事にこのプロジェクトを終わって、氷と一緒に帰ってきて欲しい

南極で活動する観測隊は浅い氷の層での掘削を終え、2023年12月から深い層で掘削を開始。作業は2027年に終了する予定。

研究では氷期・間氷期の周期が明らかに

国立極地研究所によると、とても寒い期間が続く「氷期」と温暖な「間氷期」が4万年の周期で繰り返されていたことが分かった。それが120万年から80万年前にかけて、10万年周期に変わったことも判明した。ただ、なぜ周期が変わったのかは解明されていない。

今回の調査でさらに古い100万年前の氷が採取されれば、その理由を知る大きな手掛かりになるとみられている。

観測隊は、地球の温暖化による影響も調査する予定。南極でも深刻な状況が続いていて、昭和基地の周りでも確認された南極の西側に生息するアデリーペンギンは、温暖化で氷が減ったことでエサが減り、この30年間で7割減少しているという調査結果もある。

今回の南極観測で、地球規模で起きている気候変動の一端が解明され、多くの人が温暖化も含めた環境問題に関心を持つきっかけになってほしい。

(福島テレビ)