富山県の医療関係者が、被害の大きい石川県で支援活動にあたっている。震度7が与えた「心へのストレス」に、長期化する避難所での生活で懸念される「災害関連死」。2人の医師が被災地の現状と今後について語った。

「発災直後に支援を行う‟DMAT”」

富山大学附属病院DMATチーム 種市尋宙医師:

「能登町地域のある病院の状況を探索してほしいというニーズ調査に向かった。道路があちらこちらでひび割れとか陥没しているので、とてもじゃないが普段走っているスピードでは行けない状況。パンクして止まっている車が多数あった」

元日の地震発生翌日、石川県の被災地に入った富山大学附属病院のDMAT種市尋宙医師。1月4日まで現地で活動した。

大地震や大事故などの際、現場で必要な医療支援を行う専門チーム「DMAT」。1995年の阪神・淡路大震災後に必要性が高まり、2005年、厚生労働省により発足した。

チーム編成は、医師1人、看護師2人、業務調整員1人の4人体制を基本とし、2022年4月時点で隊員数1万5000人以上、2000チーム以上が登録されている。

震度7を経験した人特有の“怖さ”

種市医師たちが、指示を受けた能登町の病院に着いたのは1月3日の昼過ぎだった。

富山大学附属病院DMATチーム 種市尋宙医師:

「まずはそこで医療活動をするわけではなくて、ともかく何が必要なのか、何が足りていないのか、どういうことが起こっているかを、DMATが行って情報を衛星電話を使ってインターネット経由で本部に情報を集める。物資不足は明確で、何よりも水が足りてないのは明確だった。水がないと医療行為もできないし、何よりもトイレが流せなくなるので衛生環境が極めて悪くなる。そういった現地の情報を早く本部に集める。それを繰り返すうちに、能登半島地震の全体像が少しずつ見えてきて、ひどい被害が見えてきた」

富山大学附属病院DMATチーム 種市尋宙医師:

「やはり余震が起こる度に現地の方々は当然恐怖におののく表情をされる。それは震度7を経験した方々が本当に強く心にストレスを抱えていることを感じた。我々も震度5強レベルの地震の時に怖さを感じたが、恐らくそれとはまた違った怖さを感じられている事が現地に入って明確に感じた。まだまだやはり現地の人たちは苦しい日々を送っているのは間違いないと思う。そこに対してどういう支援ができるかを富山に帰ってきてからも色々考えることはある」

「災害関連死を防ぐ‟DHEAT”」

能登半島地震では、揺れや津波といった直接的な被害で亡くなるのではなく、その後の避難生活で病気や体調が悪化して命が失われる「災害関連死」とみられる死者も確認されている。

こうしたケースを防ぐために被災地に派遣されるのが、医師や保健師などでつくる被災者の健康管理を支援する「DHEAT」だ。

富山県DHEATリーダー 小倉憲一医師:

「断水で電気も地域の半分くらいがかろうじて残っているかなという状況で、かなりライフラインが厳しい中での生活が強いられている。これからインフルエンザやコロナなど感染症が増えてくるのが心配」

富山県の災害時健康危機管理支援チーム「DHEAT」を率いる小倉憲一医師。

大災害や大事故の際、発生直後から2~3日まで活動する医療チーム「DMAT」に対し、発生後、数週間程度活動し、公衆衛生面で被災者をサポートする「DHEAT」。

2016年の熊本地震をきっかけに各都道府県などで設立され、「DMAT」などと連携し、被災者をサポートする。

小倉医師ら5人チームは、1月5日から5日間、輪島市と珠洲市の被災地で全国から集まる医療支援チームと連携し、避難所での衛生対策や被災者の健康状態の把握といった保健所の業務を支援した。

一番の目的は、避難所で病気や体調が悪化するなどして死亡する「災害関連死」を防ぐこと。

熊本地震では直接死の4倍を超える226人が亡くなっていて(直接死50人、関連死226人)今回の能登半島地震でも12日時点で、2万2000人を超える人が避難生活を送り、災害関連死の疑いがある人は14人確認されている。

富山県DHEATリーダー 小倉憲一医師:

「物資が届き始めていて、避難所の生活としては少しずつ改善されてきているが、ライフラインが十分でない状況の中で、しかも集団で長期に生活していくとなると、感染の問題や、避難者の精神的なストレスがこのあと増えていく可能性がある。誤嚥性肺炎など災害関連死を減らすためには、ライフラインが整備された環境が重要」

「‟二次避難”の難しさ」

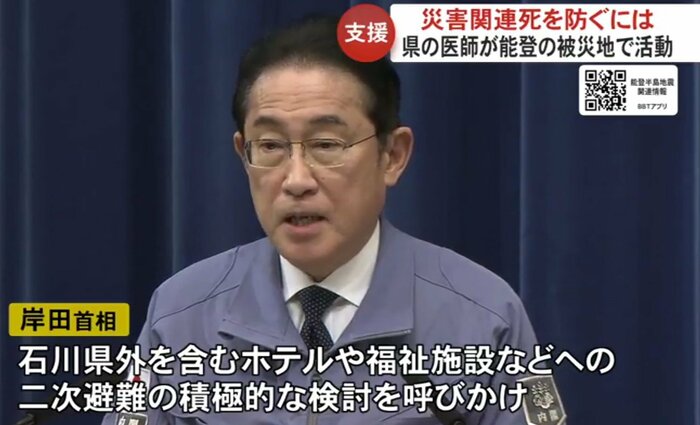

こうした中、岸田総理は11日、被災地の復旧や住まいの確保にかなりの時間がかかるとして、石川県外を含むホテルや福祉施設などへの「二次避難」を積極的に検討するよう呼びかけた。

小倉医師は、こうした二次避難にも難しい課題があると指摘する。

富山県DHEATリーダー 小倉憲一医師:

「環境が変わると健康被害がよりひどくなる人もいる。特に高齢者や障害を抱えた人を、単純に場所を移せばいいというものでもない。被災者ごとに個別の丁寧な適切な対応が求められると思う」

小倉医師が支援した輪島や珠洲の避難所には高齢者が多く、また、県内の避難者も高齢者が多い。特に、ライフラインが途絶えている能登では、災害関連死を防ぐための二次避難は有効となる反面、被災者の思いや個別の事情に寄り添った環境を整えられるか難しい課題がある。

(富山テレビ)