いまだ謎が多い深海で、サンシャイン水族館が“新たなエビ”を発見した。

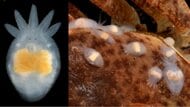

新属・新種「トリノアシヤドリエビ」を採集

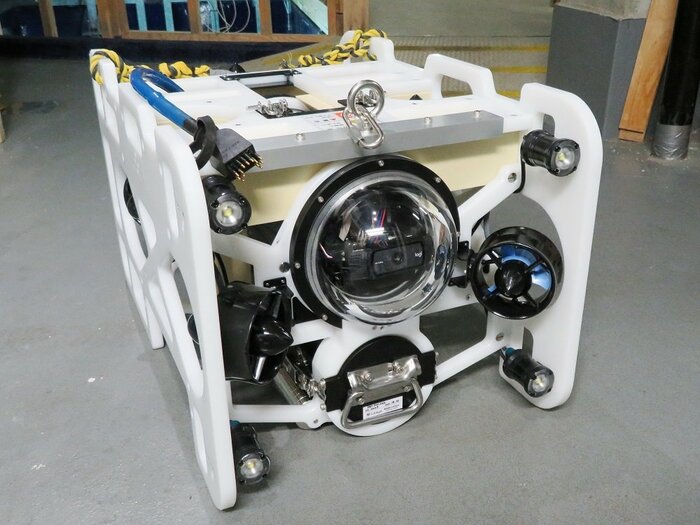

同水族館は、2019年から定期的に、静岡県駿河湾を中心に水中ドローンを使った深海調査を行っている。

そんな中、2023年2月24日と4月27日に、同湾の水深130~200mで採集したウミユリの一種であるトリノアシに「エビ」が付着しているのを発見。このエビを千葉県立中央博物館の動物学研究科長・駒井智幸さんと共同研究を進めたところ、テナガエビ科カクレエビ類の新属・新種であることが判明したという。

採集したエビは、幼体(頭胸甲長1.3mm)と卵を抱えたメス(頭胸甲長3.2mm)。トリノアシに共生していたことから「トリノアシヤドリエビ」と命名した。

深海に生息するトリノアシに共生する十脚類(エビ、ヤドカリ、カニ類を含む甲殻類)の記録は、世界的にも貴重な発見とのことだ。

水深200mは知られていないことが多い

水深130~200mで採集して発見したとのことだが、どんな場所なのだろうか?そして新たに発見したエビはどんな生態なのだろうか?

サンシャイン水族館の飼育スタッフ(魚類担当)・先山広輝さんに話を聞いた。

ーー水深130~200mはどんな場所なの?

岩場も混じる泥底です。

ーートリノアシに付着していたとのことだが、どんな生物のどの部分だった?

トリノアシとは、ウミユリの1種で、形が鳥類の脚部に似ている事が名前の由来です。流れてきた有機物を捕らえて捕食します。花のような部分は刺激を受けると自切することがありますが、その後再生します。

そのトリノアシの腕の部分にくっつく形でいました。(エビは)採集時は生きていて、数日生存を確認しています。

ーーどのように採集したの?エビが付着していたのは想定内だった?

トリノアシの茎の部分は岩にくっついているため、その部分をアームで挟んで採集しています。

トリノアシの生態調査とイベントの展示生物採集を兼ねて実施しており、2月の採集についてはエビがついているとは思っていませんでした。非常に小さく、採集後にたまたまバケツの中で気づきました。4月はこのエビの採集を狙って、トリノアシを1個体1個体確認しながら調査をおこない、動画の撮影・採集に成功しました。

ーー発見時から新属・新種だと分かっていた?

エビの仲間の中には他の生物に付着生活をおこなう種類も多いため、その中の1種かと思っていました。

(判明したときは)新種だけでなく、まさか新属とは思っていなかったため驚きが大きかったです。やはり水深200mあたりはまだまだ知られていないことがたくさんあると改めて思いました。これからも引き続き調査をおこなっていきます。

採集した個体を飼育したい

ーートリノアシヤドリエビの現在分かっている生態を教えて。

トリノアシの付着生活をすることくらいしか分かっていません。

ーーどのようにして新属・新種と判断したの?

最終的にはDNAで他の近似種と明確な違いがあったため新属、新種と判断しています。どのように進化、退化したかは分かりませんが、体は半透明でスジ模様があり、トリノアシにくっついている際に外敵から分かりづらい体色になったと考えられます。

ーー今後、トリノアシヤドリエビのどんな調査・研究をする予定?

可能であれば採集した個体を飼育し、食性や生態などを知りたいです。

ーー今回の発見は、生物学的にどのような意味を持つと思う?

底曳き(そこびき)網などで混獲されるような生物は採集されて研究が進んでいますが、深海生物でも小型の種はまだまだ知られていない事がたくさんあるように思います。

水中ドローンで生物を観察して、採集に繋がれば生前の生物の生態なども知ることができ、狙って採集することができるので調査方法としては非常に有用だと思われます。

現在、採集した2個体は標本化され、千葉県立中央博物館に収蔵しているという。生物の特徴を保証する標本(タイプ標本)となるため、厳重に保管されており、一般に公開されることはないとのことだ。

トリノアシヤドリエビは、トリノアシを数十個体探してやっと1個体を発見。さらに、そもそも共生しているというトリノアシ自体もそこまで数が多いわけではないという。

見つけ出すのはなかなかに難しいようだが、新たな個体の採集に成功し、今後さらなる生態が解明されるのが楽しみだ。