2024年度中に閉店する方針が決まった、東京・池袋のアンテナショップ「宮城ふるさとプラザ」。約18年にわたり、宮城の魅力を発信してきた拠点がなくなることに、関係者からは落胆の声が挙がっている。そんな中、店舗継続に向けて「一筋の光」が差しこんできた。

笹かまに牛タン…特産1700種が並ぶ

JR池袋駅東口から徒歩2分。多くの人が行き交う東京有数の繁華街の一画に店舗を構える、宮城の特産品を扱うアンテナショップ「宮城ふるさとプラザ」。

店の入り口には、伊達政宗の前立てをモチーフとした三日月形の看板が掲げられ、店内には笹かまぼこに牛タン、南三陸の海産物など、1700種類の商品が所狭しと並ぶ。

宮城県が2005年に開設したふるさとプラザ。18年で延べ1260万人が来店し、特産品の販売だけでなく、首都圏における観光情報などの発信拠点としても寄与してきた。

東日本大震災が発生した2011年には、過去最多の約90万人が来店し、6億9000万円の売り上げを記録した。その後、年間の売り上げは5億円ほどで推移。コロナ禍で落ち込みを見せたが、2022年度は約5億1000万円と復調の兆しを見せていた。

一方、賃料は年間1億3000万円と高額。県が得る収入が1000万円程度にとどまっていたことなどから、県は2023年1月に検討会を立ち上げ、店を継続させるか、閉店させるか議論を重ねてきた。

結論が出たのは12月15日。打ち出された方針は、「2024年度中にアンテナショップを閉店させる」というものだった。

閉店方針決定に出品者から惜しむ声

店を訪れていた人に話を聞くと、「復興支援につながると思い、池袋に来たら寄りたいと思っている」「いつもここを通ると立ち寄る、店が無くなるのは残念」と半数以上がリピーター。閉店を惜しむ声が多く聞かれた。

閉店を惜しむ声は、出品業者からも挙がっている。

創業74年を迎えた宮城県栗原市の「川口納豆」では、ふるさとプラザが開設された2005年から商品を展開している。

「アンテナショップの良いところは、お客様が好きな時に商品を買えること。期間限定の新商品が出来た時には、首都圏でのテストマーケティングができる絶好の場所。宮城の情報を発信できる拠点は、何らかの形で残ってほしい」

(川口納豆 門伝英慈社長)

門伝社長のような声は、実際多くの生産者から挙がっているという。

取り引きがある生産者の数は、300を超えるふるさとプラザ。店舗を運営する宮城県物産振興協会によると、閉店方針決定の報道があって以降、店舗や協会に「店を続けてほしい」「販路が無くなると困る」といった声が多く寄せられているという。

そんな中、宮城ゆかりのある人物の言葉が話題に。事態は別の方向へと動き出すことになる。

「誰もやんねえなら俺やろうかな」

「村井知事、聴いているかな。これ(店)をなくしたらだめですよ。」

16日、自身のラジオ番組で宮城ふるさとプラザ閉店についてこう話したのは、宮城出身のお笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおさん。

仙台から上京したころから、ふるさとプラザを利用していたという伊達さんは、放送の中で「誰もやんねえなら、俺やろうかな…」などとも発言。

「宮城の人も聞いているでしょうから…。一緒にやりましょう」とリスナーに呼びかけた。

ふるさとを思う言葉は大きな話題に。名指しされた村井嘉浩宮城県知事も反応を見せた。

19日の定例会見で「もしやっていただけるのであれば、お金以外の面で全力で支援したい」と述べ、所属会社に意思を確認するよう指示を出したことを明らかにしている。

店舗継続へ…始まった模索

「県内の生産者を支え、共に成長していくため、またお客様や生産者の皆様に支えていただいた財産を失うことなく引き継いでゆくため、私たちで後継の店舗を開設できないか検討を進めているところです」

これは、ふるさとプラザ閉店の方針決定から5日経ち、県物産振興協会のHPに掲載されたリリースだ。協会が主導した形で、都内に後継の店舗を開設できないか検討を始めたのだという。

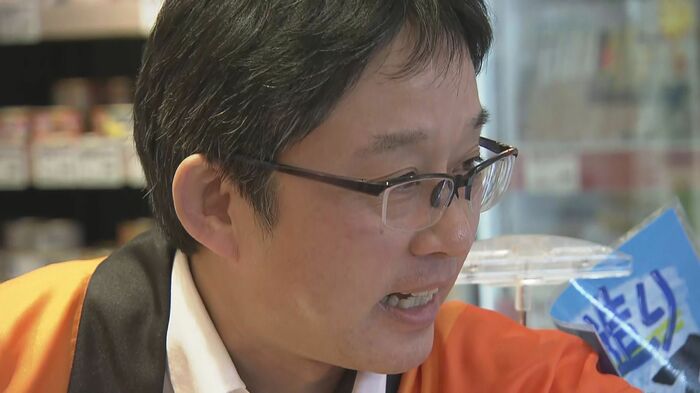

ふるさとプラザのオープン直後から15年以上働いているという、店長の大倉国孝さんは、伊達さんの「エール」で、店舗継続への思いを強くしていた。

「店をなくしてはいけないんだという強いお気持ち、お言葉をいただいた。うれしく、背中を押された気持ちになりました。応援してくださる方々のご意見をいただいて、連携を取っていこうと進めている段階です」

(宮城ふるさとプラザ 大蔵国孝店長)

プライベートで来店することもある伊達さんと親交があるという大蔵さん。店舗継続に向け、

サンドウィッチマンの2人に連携を打診したという。

一方で、新店舗の具体的な場所や規模など、何も決まっているわけではない。事業継続の可能性の有無もこれから検討が必要だ。それでも大蔵店長は「できる限りのことをしたい」と意気込みを語った。

「店舗を継続できる可能性が少しでもあるのであれば、周りの皆様の力も借りて、小さい規模でもいいのでお店が出来ないかと考えている。多くの方に立ち寄っていただく中で、情報交換、気持ちのよりどころ、交流の場としての拠点・受け皿として機能していけると思っています」

(宮城ふるさとプラザ 大蔵国孝店長)

一度は閉店の方針が決まった中で、再び灯った希望の光。

宮城の魅力を全国に発信するため…関係者たちの模索は続く。

(仙台放送)