「倒壊の危険があります!」被災住宅に不審な貼り紙

九州地方を中心に深い傷跡を残した「令和2年7月豪雨」。浸水などの住宅被害も発生する中、筑後川が氾濫した大分・日田市では、不審な貼り紙が被災住宅に貼られている。

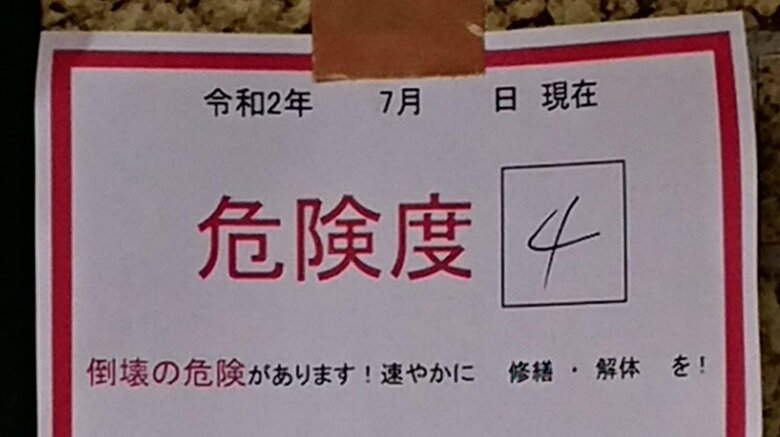

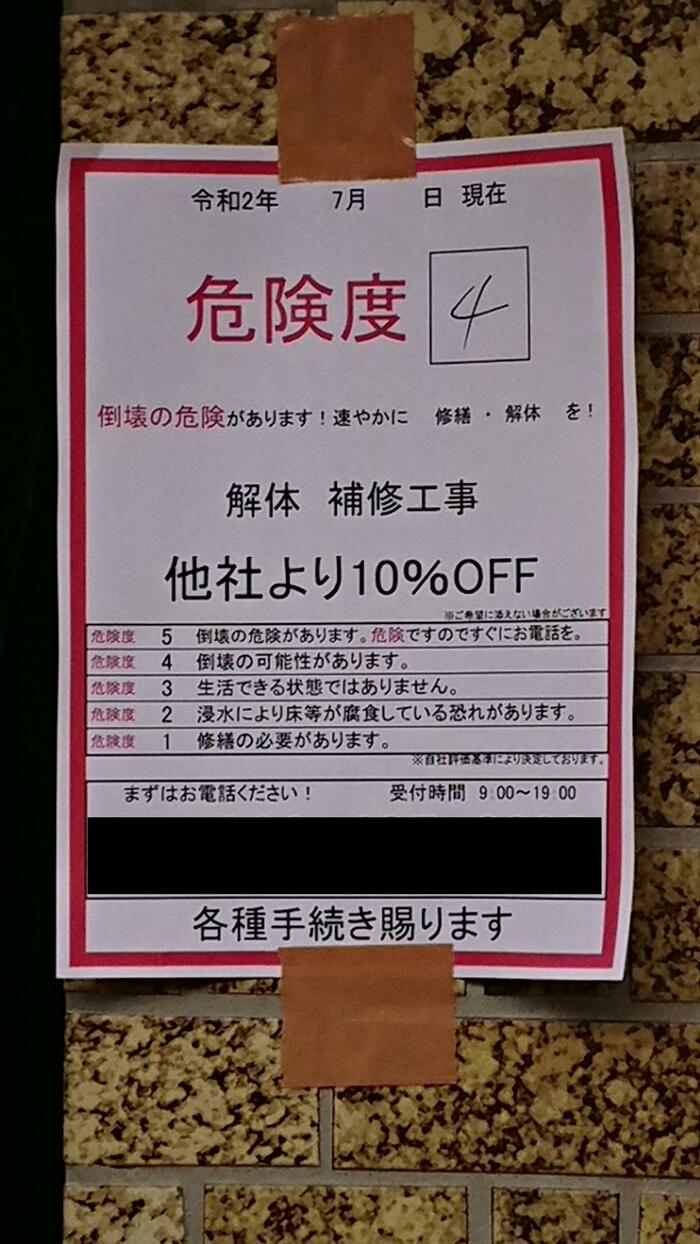

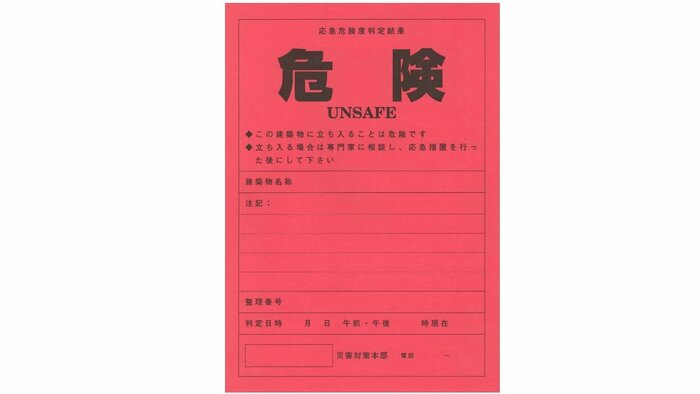

実際の画像がこちらだ。

貼り紙には、建物の危険度が「4」で、「倒壊の危険があります!速やかに修繕・解体を!」などと、早期の対処をあおるような文章が書かれている。

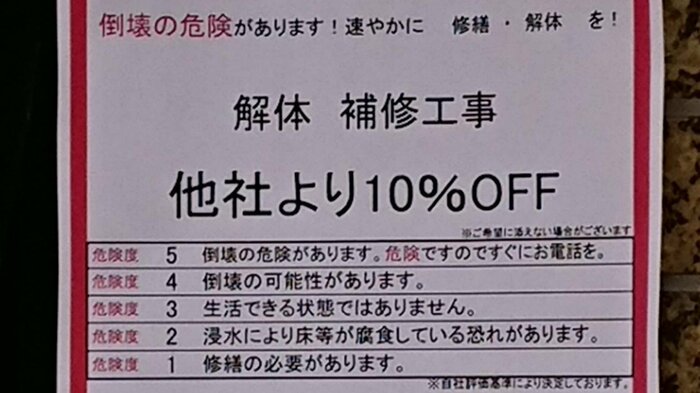

その下には、危険度の診断基準も1~5の5段階で記載されていて、これが正しいとすれば、画像の建物は「危険度4 倒壊の可能性があります」となる。しかし上記の文言は「危険度5」にあたるもので、さらに右下には小さく「※自社評価基準により決定しております。」と書かれている。

貼り紙には、ほかにも解体・補修工事費用を他社より値下げすること、電話連絡を求めることなども書かれていて、正直怪しいと思われる点もある。

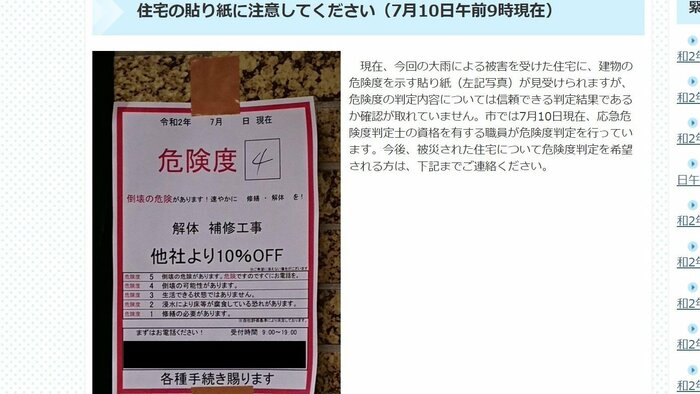

日田市はウェブサイトで注意喚起

日田市は不審な貼り紙について、自治体の公式サイトで「信頼できる判定結果であるか確認が取れていません。」と注意喚起している。その上で、市側は「応急危険度判定士」の資格を持つ職員もいるので、判定を希望する場合は市に連絡するように呼び掛けている。

この「応急危険度判定士」は自治体が認定する資格で、建物が倒壊する危険性などを「応急危険度判定」として診断できるという。

市側も動く事態となったが、不審な貼り紙で被害などは起きていないのだろうか。応急危険度判定と不審な診断を見分けるにはどうすればいいのだろうか。日田市の担当者に聞いた。

被災住宅13軒に貼られていた

――貼り紙はいつ確認された?

7月9日、住民から市側に「このような貼り紙がある」とのメールがあり、存在を把握しました。9日時点、市内13軒の住宅に貼られていて、その全てが大雨で被害を受けた住宅でしたので、10日に注意喚起させていただきました。それ以降は確認されていません。

――直接的な被害などはあった?

貼り紙には、業者の連絡先が書かれていますが、ここに住民が連絡するなどの、直接的な被害は起きていないと聞いています。※注意喚起の画像では、個人情報保護のため黒塗りとした

――業者に話などは聞いている?

業者を調べたり、話を聞くことはしていません。貼り紙の内容で混乱する人が出てはいけませんし、大雨被害からの復興にも手を割きたいので、注意喚起を優先させていただきました。業者が善意でやったのか悪意でやったのかなども把握していません。

――大分県で他に同様の被害は起きている?

他の自治体の状況については、調べていないので分かりません。

「通常、水害の後に判定はしません」

――危険度の診断結果は信頼できるもの?

地震の後に応急危険度判定をすることはありますが、通常、水害の後に判定はしません。今回の貼り紙で住宅の危険度が判定されたことに疑問を感じたので、注意喚起させていただきました。

――水害の後に応急危険度判定をしないのはなぜ?

応急危険度判定は、地震発生後に余震などが起こる可能性を想定し、「家の状態が危ないから入らないでください」などと判定するためのものです。判定するには、壁にひびが入っているか、柱の傾きはどうかなどを近づいて調査しなければなりません。

ですが、水害にはそもそも余震がないですし、今回は現場に土砂などが流入し、柱の傾きなどを判定できる状況にありません。正確な判定はできないのです。今回の貼り紙を受けて、市側も危険度の判定を引き受けていますが、外観から見て明らかに危ないと思われる住宅に、「作業されるときは注意してください」と伝えるにとどめています。

――本来の応急危険度判定を見分けるポイントは?

今回の注意喚起は、現場が混乱しないことが趣旨です。業者などについて、私たちから何かを申し上げることはできません。不審に思ったら、市役所などに問い合わせてほしいですね。

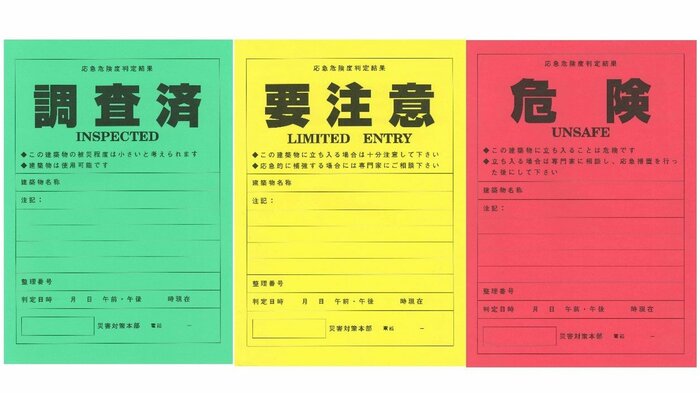

本来の応急危険度判定は、全国で様式がほぼ一緒で、評価基準も「危険」「要注意」「調査済」の3段階です。ネットで「応急危険度判定」と調べると出てくるので、参考になると思います。

――不審な貼り紙が貼られていたら、どうすればいい?

少しでも不審や疑問に思ったら、役所などに連絡していただければと思います。

応急危険度判定は地震の後に行われることはあるが、水害の後に行われるのは考えにくいとのことだった。「倒壊の危険がある」と一方的に診断されると、住人も不安に感じてしまうだろう。

災害後に何らかの貼り紙がされていても、それが本当か自治体に確認する必要がありそうだ。

そして、貼り紙に書かれていた福岡市内の業者はFNNの取材に対して「少しでも被災者の役に立てばと思い行った。行政側とすり合わせをして行えば良かった」と話している。

【関連記事】

「みるみるうちに・・・町が飲みこまれた」始まりも終わりも予測できない線状降水帯の“死角”