11月19日に北海道南部の乙部町で発生した火事は、隣接する住宅に次々と延焼し、あわせて8軒が焼けた。

被害が拡大した背景には、何があるのだろうか。

8棟焼ける火事 火元は倉庫か

激しく燃え上がる真っ赤な炎。煙もあたりに充満し、懸命な消火活動をする消防隊員の姿も。

この火事は11月19日午前6時30分すぎ、北海道乙部町花磯で倉庫や住宅などあわせて8軒が焼けたものだ。

けが人はいなかったが、火は約9時間にわたって燃え続けた。

消防などによると、火元と見られる倉庫1階部分が激しく燃えていて、付近には魚などを保存するための冷蔵庫やボンベがあったという。

強風で延焼 被害が拡大

火が燃え広がった背景には「強風」があるとみられている。

乙部町の隣・江差町では11月19日午前7時25分ごろに最大瞬間風速19.9mの強風を観測。

強風注意報が出ていた。

火は国道を挟んだ向かいの家にも飛び火し、あわせて8軒が燃える火事になった。

「屋根から炎があがっていた。風が強かったからこれは大変だと思った。風にあおられてどんどん火の勢いが止まらなかった。道路まで炎が出ていて、消防が火のそばまでたどりつけない状況だった。今までなかったですね」(付近に住む人)

「住宅は全焼。作業場が少し残ったけど水浸し。乙部町役場の人が別の住宅に住めるように手配してくれる」(住宅が被害にあった男性)

火が出た原因は?

避難所には一時、住民5人ほどがいたが、11月19日午後5時ごろの停電の復旧とともに閉鎖。

建物に被害のあった住民は親戚などの家に身を寄せているということだ。

警察と消防は、火が出た原因の特定を進めることにしている。

専門家「強風の方が延焼しやすい」

被害が拡大した背景には強い風があるとみられている。

どんな危険が潜んでいるのだろうか。専門家に聞いた。

「木造の建物が燃えた場合に発生する火の粉は、上昇気流に乗り上に上がって、そのまま放射状に落ちる。風が強い場合は、風下側に強制的に火の粉が飛んでいく。通常の火災より強風の時の火災の方が延焼しやすい」(札幌市消防局予防部 冨士元真さん)

11月19日、乙部町には強風注意報が発表されていて、隣町の江差町では最大瞬間風速19.9mを観測していた。

幅10m以上ある国道を超えて、飛び火したことになる。

「火の粉は上昇気流に乗って高く舞い、2km先に飛散した例もある。一般的に、火がついたまま飛ぶ距離は700m前後と言われている」(札幌市消防局予防部 冨士元さん)

また、火の粉が飛んだ先の状態が火事の拡大につながることも。

「乾燥していると、火の粉のような小さいエネルギーでも火がつく場合も」(札幌市消防局予防部 冨士元さん)

空気が乾燥している時期は要注意

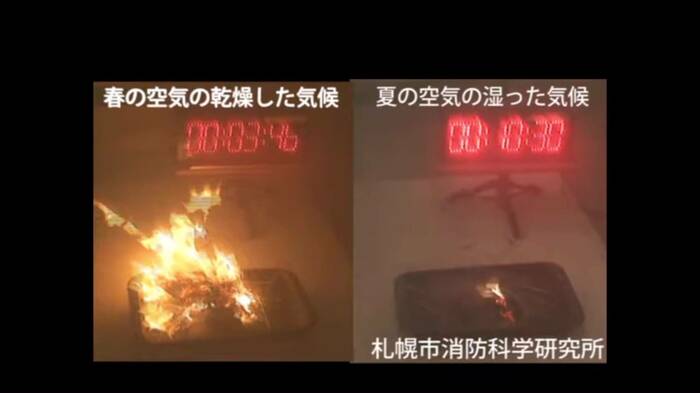

異なる気候条件で枯草の火の燃え広がり方を比較した実験映像がある。

一つは、湿度30パーセント、風速毎秒3~4mで空気が乾燥した状態(=春の空気の乾燥した気候)。

もう一方は、湿度80パーセント、風速毎秒1~2mで空気が湿った状態(=夏の空気の湿った気候)。

風が強く空気が乾燥している方は、たばこの吸い殻が枯草に燃え広がるのは3分40秒ほどだったが、風が弱く空気が湿った方は燃え広がるまでに10分30秒ほどかかった。

「空気が乾燥している時期で風が強い日には、屋外での火の取り扱いに十分注意を払ってほしい」(札幌市消防局予防部 冨士元さん)