京都の人は本音を話さず、気持ちを遠回しに伝える。こんな印象がある人もいるかもしれない。

例えでよく挙がるのが「ぶぶ漬け(お茶漬け)」のお話。あなたが訪問先で「ぶぶ漬けでもどうどす?」と聞かれたら、帰ってほしいと伝えているというものだ。

こうした言い回し、ネットでは「いけず(いじわる)」とネタにされたりもするが、いま、これを土産商品にした「裏がある京都人のいけずステッカー」が注目を集めている。

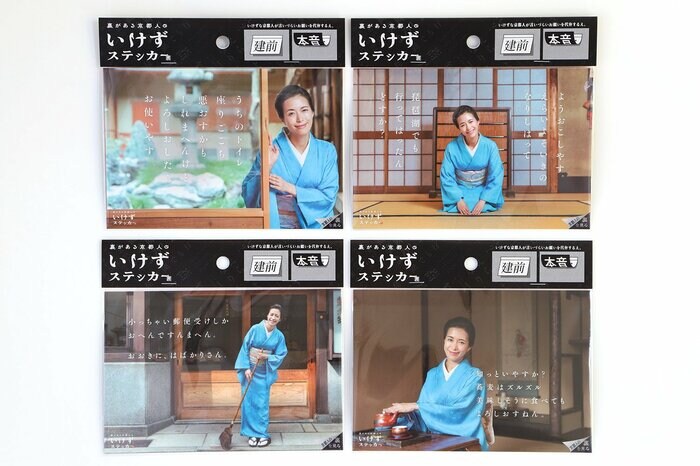

ステッカーは縦10cm、横14.8cm。両面構造で貼り付けられるようになっていて、表側には丁寧だがどこかいけずな「建前」の言葉が、裏側には隠れた「本音」の気持ちが書かれている。

種類はトイレ・玄関・食卓・ポストの4場面で、写真のモデルには、京都の扇子店の女将でインフルエンサーでもある、大西里枝さんが協力。表情や態度の変わりようを演じている。

例えば、ポスト編の表側には「小っちゃい郵便受けしかおへんですんまへん。おおきに、はばかりさん」と書かれていて、大西さんが優しくほほえんでいる。※はばかりさん(ご苦労さんの意味)

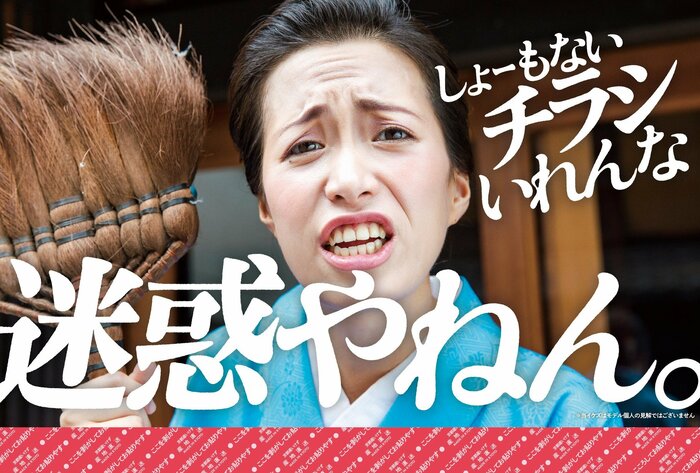

しかし、裏側を見ると「しょーもないチラシいれんな迷惑やねん」とあり、眉間にしわを寄せる姿が。実はチラシを入れるなと伝えていたのだ。

「いけず…」と言いたくなるこのステッカー。コンテンツの企画・制作を行う「ない株式会社」(大阪府)とデザイン事務所「CHAHANG」(京都府)が共同開発したという。いけずをなぜ商品にしたのか。ない株式会社の代表取締役・岡シャニカマさんに聞いた。

いけず文化は「観光資源」になる

――「裏がある京都人のいけずステッカー」を開発したのはなぜ?

私は京都のいけず文化が好きで、知名度も高く他府県には無いこの文化は観光資源になると考えています。例えば、大阪はお笑い好きというステレオタイプなイメージをNGK(なんばグランド花月)などに落とし込んでいます。ただ、京都はまだ「いけず」をアピールに活用していませんでした。

それはもったいないと思い「CHAHANG」さんに、話を持ち掛けたのがきっかけです。ステッカーとしたのはトイレによくある「きれいに使っていただきありがとうございます」の貼紙をヒントにしました。「きれいに使う前提で勝手に話を進めるのこの言い回しはいけずだな」と思いました。

――京都にはなぜ、いけずな言い回しがあるの?

諸説あるといわれます。京都は古くからの都でトップや政権が次々変わるため、あいまいなポジションを取るために使われた。ご近所付き合いが長きに渡るため、もめごとを起こす、明確な非難をすると影響が大きい。こうした理由から明言を避けるという話もあります。

――ステッカーの「建前」と「本音」の言葉はどう決めた?

京都出身の11人を集めて「いけず座談会」を開きました。場面ごとにいけずな言い回しを話してもらい、丁寧さと本音の「ギャップ」、家庭での「使いやすさ」、裏側を見た時の「納得感」で評価しました。もちろん、集まってもらった皆さんはいけずな人ではなく、無理やりいけずなことを考えてもらったに過ぎません。

いきなり蕎麦の話→伝えたい本音は?

――開発で特にこだわったところはある?

京都の人に中心となってもらったことですね。いけず座談会の参加者、大西さん、印刷業者、カメラマンも皆さんそうです。ステッカーの言葉も京ことばの専門家に監修してもらいました。商品を有効活用できることにもこだわりました。いけずは気持ちを遠回しに、言いづらいことも伝えられます。商品で採用した4つの場面はいずれも言いにくいことなので、役割を担えるのではないでしょうか。

――いけず座談会で出た、お気に入りの言葉は?

食卓編の言葉ですね。表側は「知っといやすか?蕎麦はズルズル美味しそうに食べてもよろしおすねん」とありますが、裏側は「クチャクチャうるさいねん」としている。いきなりそばの話をすることで違和感も出しながら「音を立てて食べるな」と指摘できるんです。座談会で出たとき“ホームラン”だと思いました。また、採用はしなかったのですが“トイレットペーパーを使いすぎないで”と伝える、「今はSDGsが流行っているらしいどすなあ」という言葉もありました。これも時流を捉えていて面白かったですね。

――ステッカーはどのように使ってほしい?

ご自宅に貼っても良いですし、誰かに渡すと話題の種にもなると思います。そして、これだけは伝えたいのですが、京都には良い方がたくさんいます。商品名も“京都人には裏がある”ではなく“裏がある京都人”とさせていただいたのはそのためです。あくまで実在しない京都人をテーマにしたファンタジーとして楽しんでいただければと思います。

京都人に「建前」と「本音」見分けるポイントを聞いた

いけずを観光資源にしてほしいという思いが込められていたが、京都人の「建前」と「本音」は見分けられるのだろうか。生粋の京都っ子である「CHAHANG」の担当者にも聞いた。

――京都人の「建前」と「本音」は見分けることはできる?

京都人も表立って、いけずな言い回しをするのはあまり見ないのですが、会話中にいきなり褒められる、文脈と違う言葉が入ってきたら、もしかするといけずかもしれませんね。

――他地域の人は「いけずかも」と感じたら、どうすればいいの?

重たく受け止めなくて良いと思います。京都人も本気で嫌なことは、いけずな言い回しをしません。「いけずに気づけたんじゃない」くらいに考えてもらえればと思います。今回のステッカーも、コミュニケーションの入口として楽しんでほしいですね。

裏がある京都人のいけずステッカーは1枚800円(税別)。お土産にしてほしいという気持ちから現時点では、京都府内の土産店を中心に取り扱っているという。観光で訪れた際には、探してみるのも楽しそうだ。

(画像提供:ない株式会社)