親の病気や虐待などで保護を必要とする子どもたちが過ごす場所として児童養護施設や里親などがあるが、「自立援助ホーム」という施設もある。

15歳以上の若者の自立までをサポートするもので、社会的養護のいわば「最後のとりで」といわれている。

そこで暮らす若者の姿と、必要とされる支援のあり方を探る。

社会へつなぐ最後の“とりで”

北海道釧路市にある自立援助ホーム「KCカルム」。

親の病気や虐待など様々な事情で親元を離れた、15歳から20歳までの男性9人が暮らしている。

1年前からホームで暮らしている、一希さん17歳。

地元の旭川近郊の町で小学生の時にいじめに遭ったのがきっかけで、家庭内で暴力を振るうようになり、11歳で児童養護施設に入った。

「家族と一言もしゃべらないこともありましたし、家庭内暴力もありました」(一希さん)

しかし、児童養護施設でもいじめを受けるなど孤立を深め、5年で退所。

通っていた高校も中退した。

家を出て、また施設を出て…

そこで出会ったのがこの自立援助ホームだった。

「否定はされず、肯定してもらえる。ちゃんとした居場所は見つかったのかな」(一希さん)

「自立援助ホーム」の若者たち

親の病気や虐待などで子どもを保護する施設は、児童養護施設や里親などがあるが、義務教育を終了した15歳から原則20歳までの子どもたちに暮らしの場を与える「自立援助ホーム」という施設がある。

児童養護施設などを退所した子どもの「最後のとりで」といわれ、全国に284か所、北海道内に21か所(全国自立援助ホーム協議会加盟)あり、年々増加傾向だ。

社会に出るための力を養うため大切にしているのが、子どもたちの「主体性」だ。

食事や洗濯、掃除など共同生活をする中で出てきた問題は入居者全員で話し合い、ルールを決めている。

「床やストーブ周り、机周りが汚いので土日の間で片付けたいと思います」(一希さん)

「ペットボトルを片付けるのとかは1~2分でやれるので」(入居者)

ホームで生活しながら自立に向かって奮闘している若者がいた。

ホームの生活で学んだ「自立」

達也さん(仮名)20歳。

2024年の公務員試験合格を目指し、コンビニでアルバイトをしながら勉強に励んでいる。

「休みの日は1日5~6時間くらい勉強する」(達也さん)

達也さんは親の病気が理由で、幼いころから児童相談所などを転々としていた。

「知らない大人たちに囲まれて過ごさないといけないというのは、当時の自分にとってしんどかった」(達也さん)

小学校に上がる直前に里親家庭に入り、12年間暮らしたあと、2年前にホームにやってきた。

共同生活やアルバイトなどを通して、自立のイメージが徐々につかめるようになったという。

「自分だけではなく、周りがやりやすいようにどう動くか、さりげない気遣いが大事だなと最近は強く感じます」(達也さん)

退所後の困窮や孤立が課題

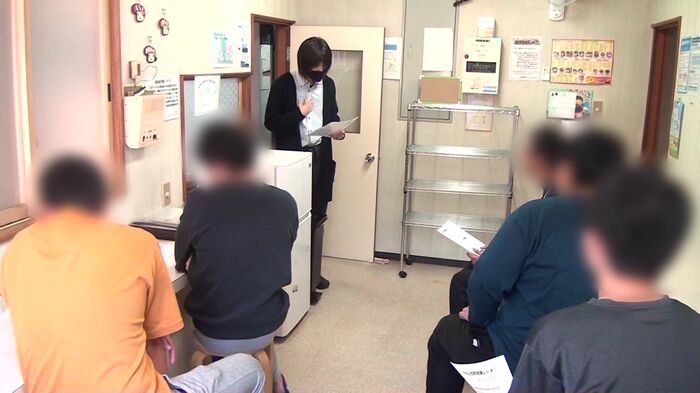

10月19日から2日間、札幌市で自立援助ホームの全国大会が開かれた。

施設の職員やこども家庭庁、専門家ら約300人が集まり、施設を退所したあとの支援方法などが議論された。

「『仕事をやめた』『お金がなくなった』『体調が悪くなった』と相談に来たとき、ただ話を聞くだけでは何の解決にもならない。必要なのはお金と仕事」(札幌市内の施設運営者)

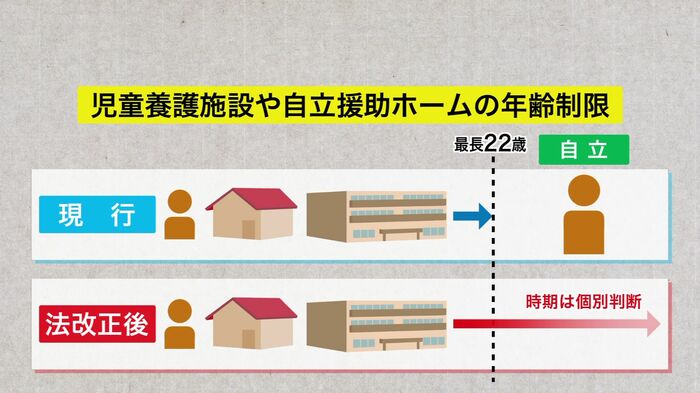

厚生労働省の調査では、過去5年に施設などを退所した若者の2割以上が「家計が赤字」と回答するなど、退所後の生活困窮や孤立が課題となっていた。

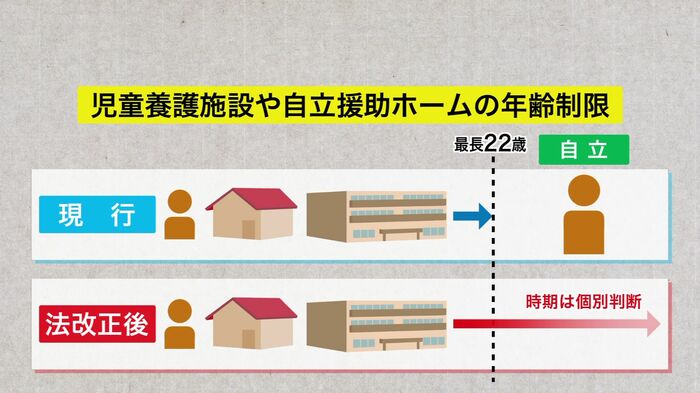

これを受け2024年度、改正児童福祉法で支援対象の年齢上限がなくなり、施設や自治体が「自立可能」と判断するまで支援できるようになる。

そこで求められるのは、より安定した就職につなぐための関係機関や地域と連携した支援だという。

「社会に出る直前の支援でもあるので、各関係団体が子どもたちをみんなで見る意識を持って、つながっていかなければ」(KCカルム ホーム長 本間征二さん)

「地元に戻り働きたい」

釧路市の自立援助ホームで暮らしている一希さん。

一度高校を中退したが、2023年、釧路市内の通信制の高校に再び入学し、学んでいる。

「本来なら高3だけど、やり直せている感じがしていい」(一希さん)

「一生懸命頑張っていて、すごくまじめ。いろいろなことに気遣いができる子だと思う」(池上学院高等学校 釧路キャンパス 杉本和聡キャンパス長)

一希さんは、高校卒業後、最終的に生まれた地元に戻って働きたい目標がある。

「地元は自分が生まれた場所という意味で特別な思い入れがあるし、中学~高校を地元で過ごせなかったので、やり残した気持ちが結構あった。その気持ちだけを払しょくしたいなと思う」(一希さん)

自立に向けて一歩ずつ進む一希さんを、援助ホームがそっと支えていた。