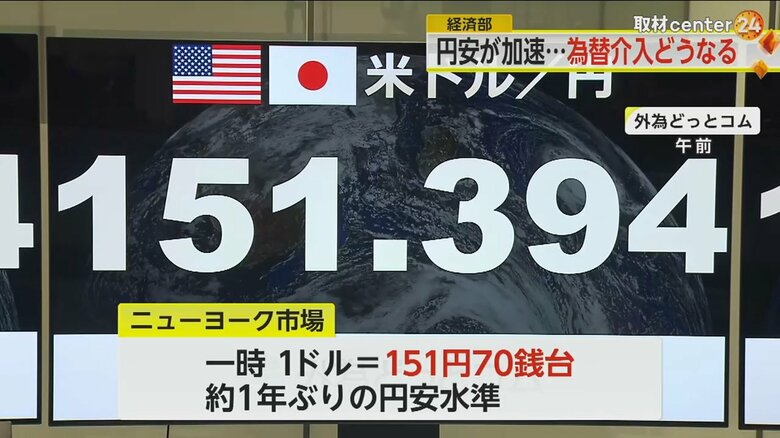

10月31日のニューヨーク市場の円相場は、一時、1ドル151円70銭台まで下落した。

その理由として、「日銀の金利操作の修正がそれほどものでもない」と受け止められたことや、1カ月の間に「円安進行を食い止めるための為替介入がなかった」と分かったことがあげられる。

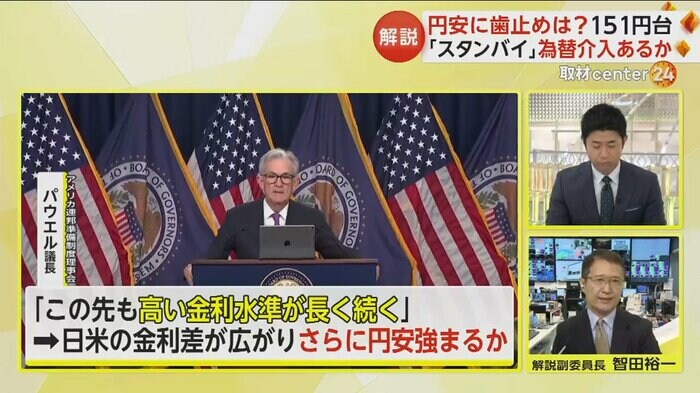

神田財務官は、為替介入も含め「スタンバイだ」と強調し、市場へのけん制トーンを強めた。

1ドル151円台で“円安加速”

現在、円安が加速している。

10月31日のニューヨーク市場の円相場は、一時、1ドル=151円70銭台まで下落し、約1年ぶりの円安ドル高水準をつけた。

11月1日の東京市場でも、1ドル151円台での取引が続いている。

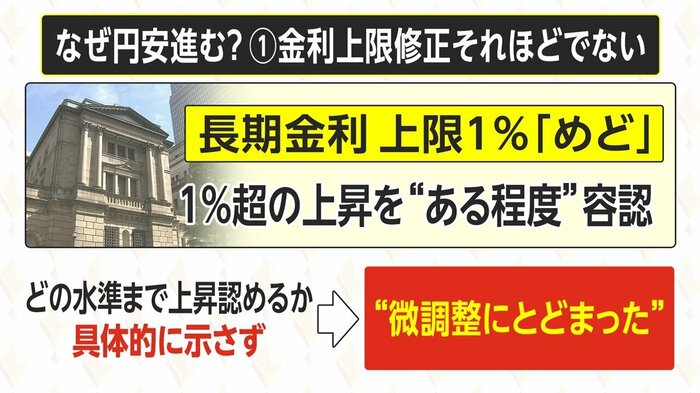

10月31日、日銀は長期金利の上限1%を「めど」と位置づけ、金利が1%を超えてある程度上昇するのを容認することを決めたが、市場では大きな修正ではなかったとの受け止めが広がり、円売りドル買いが進んでいる。

このニュースについて、フジテレビ智田裕一解説副委員長がお伝えする。

日銀は長期金利の1%超を容認したにも関わらず、円相場は1ドル151円台になるなど、期待されていた円安への歯止めがかかっていないが、なぜなのだろうか。

その理由は2つある。

1つ目が「日銀の金利操作の修正がそれほどものでもない」と受け止められたことだ。日銀は、長期金利の上限1%について「めど」ということにした。

例えば1.25%とか1.5%など、どこまでならOKなのか、具体的な水準は示さなかったことなどから、修正は大きいものではなく、微調整にとどまったとする見方が広がった。

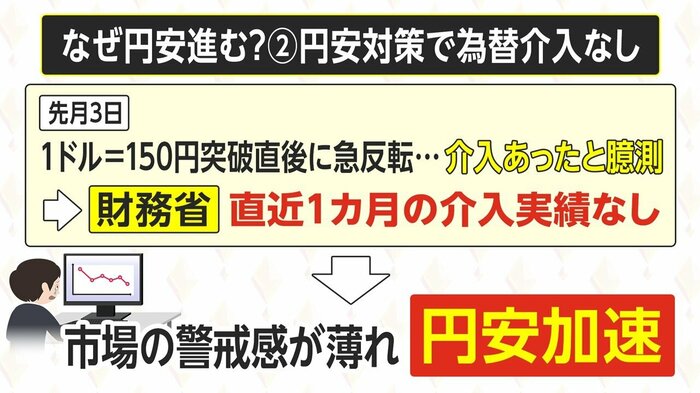

2つ目の要因は、この1カ月の間に「円安進行を食い止めるための為替介入がなかった」と、10月31日に分かったことだ。

実は10月、1ドル150円を超えて円安が進んだ場面で、円相場が一時急に反転し、円買い介入が行われたのではとの憶測を呼んだ。

ただ、10月31日の財務省の発表で、この1か月間の介入実績がゼロで、政府・日銀が介入に動かなかったことが明らかになり、市場の介入に対する警戒感が薄れた。

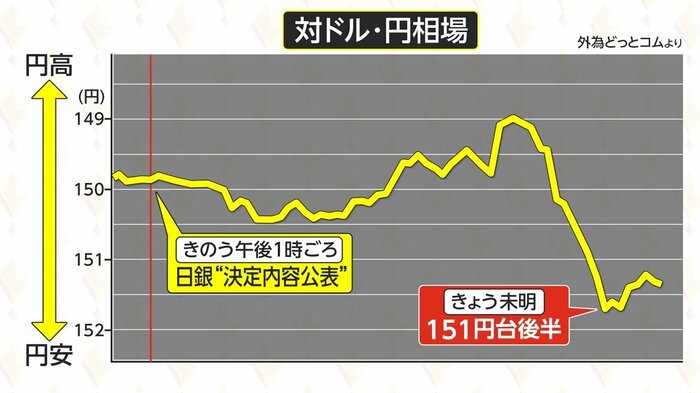

10月31日昼過ぎに、日銀が決めた内容が公表されたあと、円相場は円高ではなく円安方向で推移する場面が目立ち、11月1日早朝、一時1ドル151円台後半の水準をつけた。

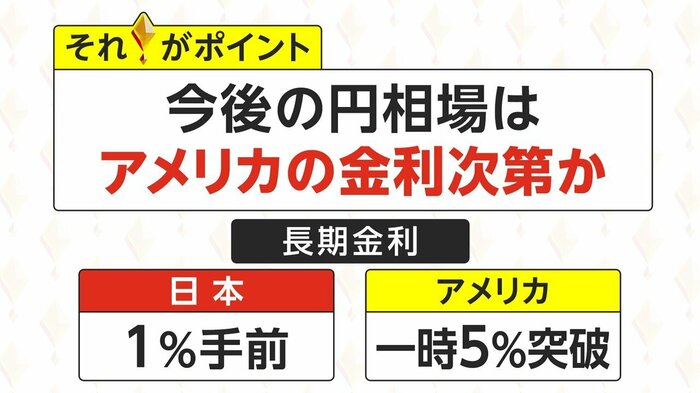

ポイントは“アメリカの金利”

今後、円安が進んだ場合も、政府・日銀が為替介入することはないといえるのだろうか。

為替政策を取り仕切る神田財務官は、11月1日の朝、為替介入も含め「スタンバイだ」と強調し、市場へのけん制トーンを強めた。

だが、今後の円相場の大きなポイントとなるのが、日本ではなく「アメリカの金利」だ。

現在、日本の長期金利が1%手前なのに対し、アメリカは一時5%を突破と、差は大きく広がっており、より高い利回りが見込まれるドルで運用しようという動きをとどめるのはたやすくない。

そのアメリカでは、日本に続いて、金融政策を決める会合が開かれているところで、日本時間の2日未明に、中央銀行にあたるFRB=アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長が会見を行う。

この中で、「この先も高い金利水準が長く続く」というような見通しが示されれば、日米の金利差が広がっていくことが改めて意識され、円安への動きがさらに強まる可能性がある。

(「イット!」 11月1日放送より)