夏から秋にかけて、のどのイガイガや肌のかゆみといった症状を経験したことはないだろうか?

その症状、もしかしたら「秋の花粉症」かもしれない。クラシエ薬品によると、秋にも花粉を飛散する植物があり、一般的に8月下旬から10月に現れる花粉症は「秋の花粉症」と呼ばれているという。

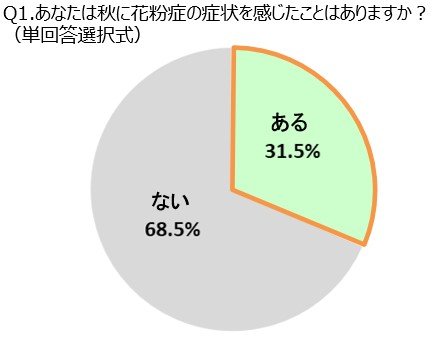

同社が全国の20代~70代の男女200人を対象に8月に実施した調査では、全体の約3割が秋に花粉症の症状を感じたことがあると回答。性・年代別で見ると、男女ともに20代が最も秋の花粉症の症状を感じておらず、30代が最も症状を感じていることが分かった。

残暑もおさまりつつあり、やっと秋らしい日も増えてきた現在。

「秋の花粉症」は今の時期に注意が必要ということだが、この夏の猛暑で花粉の飛散量は増えるのか? また、予防のためには、どのようなことに気を付ければいいのか?

クラシエ薬品の担当者に“猛暑の影響と予防法”を聞いた。

風邪との見分け方は「鼻と目の症状」

――「秋の花粉症」の特徴は?

秋の花粉は主にキク科のブタクサ・ヨモギ、アサ科のカナムグラが飛散しています。これらは、野原や河川敷といった身近な場所に生えており、背丈も約2メートルとスギやヒノキといった春の花粉と比較して低いため、近づくだけで花粉を吸いこんでしまう可能性があります。

――今年の夏は猛暑だったが、秋の花粉の飛散量は増えそう?

秋の花粉症の多くは草木植物であり、今年の夏の暑さが植物の成長を促し、花粉量も増加する可能性は考えられるとは思います。ただし、可能性なので、断定はできません。

――「秋の花粉症」の代表的な症状は?

春の花粉症と同様に、「鼻水」「目のかゆみ」「鼻詰まり」が最も多い症状となります。

――特有の症状はある?

「のどのイガイガ」や「せき」といった風邪のような症状や「肌のかゆみ」は、秋の花粉症特有の症状と言えます。

秋の花粉は粒子が細かいため、春の花粉では鼻粘膜でとどまっていた花粉も、鼻を通り抜け、気管支にまで侵入してしまいます。そのため、春の花粉では感じることのなかった、のどの痛みやせきの症状もあらわれます。

さらに、夏の紫外線でダメージを受けた肌に花粉が触れることで、顔の皮膚にかゆみや赤みを発症するのも、秋の花粉症の特徴です。

――風邪と見分けることはできる?

夏から秋にかけての季節の変わり目は、せきや鼻水といった風邪の症状も現れやすくなります。花粉症と風邪の症状は似ていますが、花粉症は晴れた日に強い症状が現れる、自然に治癒しないといった特徴があります。

また、鼻と目の症状で見分けることができます。

鼻の症状として、花粉症の場合はアレルギー反応が原因のため、鼻水が無色透明で水のようにサラサラとしており、連続してくしゃみをしてしまいます。一方で風邪の場合、ウイルスの鼻粘膜への付着が原因のため、粘度の高い黄色の鼻水であり、くしゃみの頻度は高くありません。

また、目のかゆみは風邪では現れにくい症状のため、鼻の症状に加え、目の症状を感じた場合は、花粉症である可能性が高いと言えるでしょう。

花粉症の原因となる場所に近づかない

――秋の花粉症の症状を最も感じているのは30 代、この理由は?

中医学的見解として、以下の2点が挙げられます。

・30代の方が運動不足やストレスの影響を受け、防御力(守る力)が落ちている可能性がある

・30代男性も運動不足などにより筋肉量が減り、冷えを抱えている方が多く、ビールなど冷たい飲食物の影響を受け、胃腸を冷やし、余分な水分を身体に抱え、秋の花粉症の発症リスクが高いことが想定される

――予防のために、どのようなことに気を付ければいい?

「花粉症の原因となる場所に近づかないこと」と「自宅に花粉を持ち込まないこと」です。

・花粉症の原因となる場所に近づかない

ブタクサやヨモギといった秋の花粉は背丈が低く、飛散範囲も狭いためあらかじめ近づかないことが一番の予防法です。

通勤や散歩で無意識に花粉を取り込んでいる可能性もあるので、外出時に雑草の多いところは避けるなどをしてみてはいかがでしょうか。

・自宅に花粉を持ち込まない

花粉は粒子が細かいため、衣服のほかにも皮膚や髪にも付着しています。自宅に入る前に頭から足にかけて花粉を落としましょう。

その際に強く払ってしまうと空気中に花粉が舞ってしまうため、ウェットシートや粘着カーペットクリーナーなどで優しく取り除きましょう。

「のどのイガイガ」「せき」「肌のかゆみ」といった症状がある人は「秋の花粉症」かもしれないので、この秋は予防のために「花粉症の原因となる場所に近づかないこと」「自宅に花粉を持ち込まないこと」を意識してみてほしい。