12年前に起きた紀伊半島大水害の被災地では、いまも復旧工事が続いている場所がある。その現場を取材すると、復旧を早める救世主となるかもしれない新技術が導入されていた。

12年たっても復旧工事終わらない災害現場も 今も残る「土砂ダム」

12年前に紀伊半島を襲った大水害。和歌山県や奈良県などで土砂崩れが多数発生し、死者・行方不明者は88人にのぼった。このとき、奈良県南部など多くの場所でできたのが、「土砂ダム」だ。

崩落した土砂が川をせき止めることでつくられる、土砂ダム。放置すると、次なる災害に直結する恐れがある。

紀伊山系砂防事務所 日朝洋明建設専門官:

雨量が多くなって越流するときに(土砂ダムが)決壊することがあって、下流に決壊した土砂が流れていく。土砂ダムができるというのはとても危険な状態

しかし、12年がたった今もなお、復旧工事は終了していない。災害現場ならではの問題が、長期化させている。

紀伊山系砂防事務所 日朝洋明建設専門官:

出水期、台風シーズンは崩落現場が危ないので立ち入り禁止

工事現場となる山の中は、雨が多い時期になると地盤が緩むため、土砂災害などのリスクが増加。そのため、五條市赤谷地区では、作業員の安全を守るために、6月から10月は立ち入り禁止区域を設定している。

また別の地区では、2023年8月の台風7号の影響で工事現場へと続く道が崩れ、一時、作業がストップ。今もなお土砂ダムは残っていて、復旧への工事は、一進一退の、長きにわたる戦いとなっている。

紀伊山系砂防事務所 日朝洋明建設専門官:

(赤谷地区では)途中までできたえん堤も、一度(大雨で)壊されたり…。いち早く復旧したいという思いはものすごくある、ただ自然の驚異がある。時間がかかるのはつらいところです

遠隔操作による工事の“無人化”

そんな中、少しでも早い復旧のため、赤谷地区では、ある「最新技術」が導入された。それは、遠隔操作による、工事の「無人化」だ。

作業員:

こちらが無人化施工しているところ

Q.どれを動かしている?

作業員:

この緑のやつ(重機)ですね

Q.実際の感覚に近い?

作業員:

そうですね。かなりリアルですね

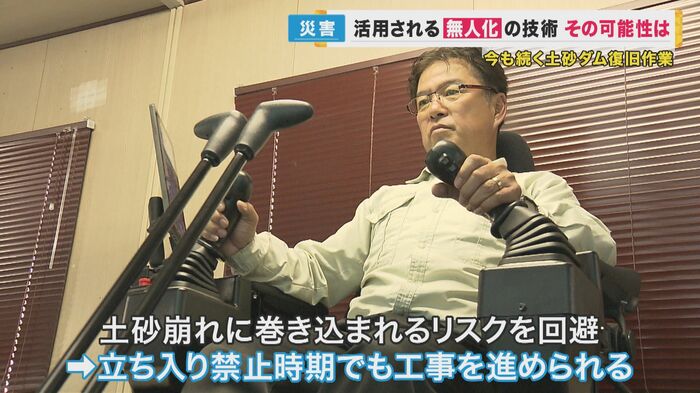

作業員は、目の前のモニターを見ながら、コントローラーを操作。すると、無人のまま、重機を思いのままに動かすことができる。

無人化によって作業中に土砂崩れに巻き込まれるリスクがなくなり、その結果、立ち入り禁止の時期でも、工事を進めることができるということだ。

紀伊山系砂防事務所 日朝洋明建設専門官:

砂防の工事をできる限り早く完成させたい。そういう意味ではこの技術は有効だと思っています

一日でも早い復旧に向け、「無人化」が救世主となるのか。

(関西テレビ「newsランナー」2023年9月28日放送)