9月は世界小児がん啓発月間。世界各地で建物がライトアップされているが、広島では、広島城がシンボルカラーのゴールドに照らし出された。1万人に1人と言われる小児がんとは、どのような病気なのか、その実情を取材した。

9月は世界小児がん啓発月間「ゴールド・セプテンバー・キャンペーン」

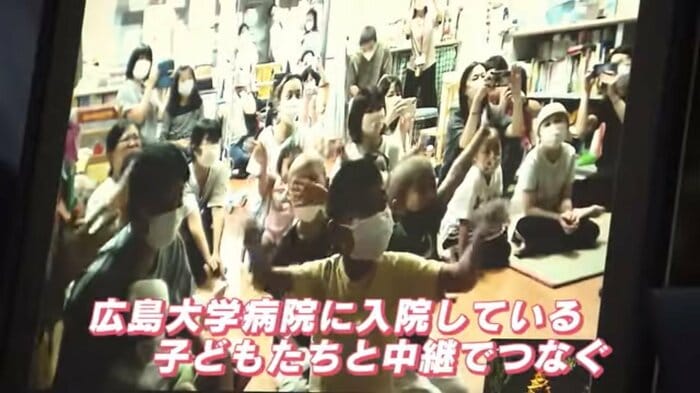

7日夜、広島城での点灯式は、広島大学病院に入院している子どもたちと映像中継を繋いで行われた。

「点灯」という掛け声に合わせて、天守閣がキャンペーンのシンボルカラーのゴールドに照らし出された。

点灯式を前に広島大学病院に入院している貞森夏海さんは…

貞森夏海さん(高1):

やっぱりうれしいですね。小児がんについていろんな人に知ってもらえるので。小児がんで髪も抜けますし、そういうところの偏見とかがなくなってほしいですね。小児がんへの理解を深めてほしい

高校1年生の貞森さんは、元気に学校に通っていた4月に、急に体調が悪くなった。

貞森夏海さん(高1):

ある日ちょっと首元を触ったらなんか腫れてるなって思って病院に行ったら「横紋筋肉腫」だって病院で言われました

小児がんの一種だった。そこから、つらい放射線治療が始まった。入院して5カ月、食事は栄養を点滴で摂取する。

貞森夏海さん(高1):

吐き気とか熱とかもそうですし、やっぱりなんか自分の体じゃないみたいな。そんな感じの症状ばっかりでやっぱりつらいですね。1日だけでもいいから、家に帰りたいなっていう気持ちで、日々頑張ってますね

小児がんの治療は大人より集中的で過酷

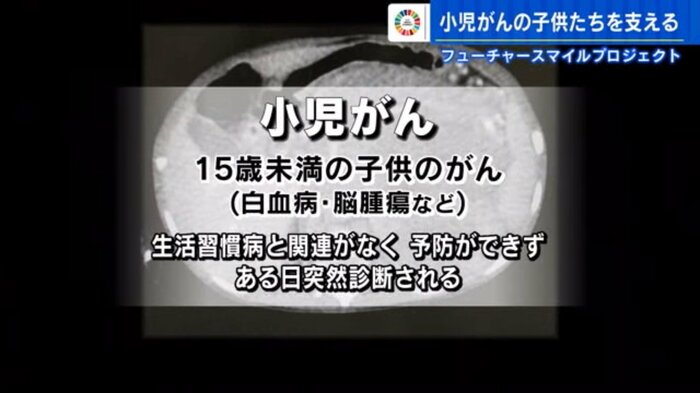

貞森さんが入院する広島大学病院は、中四国地方で唯一の小児がん拠点病院。小児がんは15歳未満の子どもがかかるがんで、白血病や脳腫瘍など様々だ。

予防ができず、ある日突然、診断されるケースがほとんどで、毎年2,000~2,500人の小児がんが新たに見つかっている。その治療は大人以上に過酷だと言う。

広島大学病院小児外科・佐伯勇医師:

治療が大人よりもすごく厳しいひと言につきるかなと思います。成人のがんの治療は、今の時代はクオリティ・オブ・ライフ=生活の質を保ったまま治療するのがメイン

広島大学病院小児外科・佐伯勇医師:

子どものがんの治療はそれとまったく違って、がんをこの時点で完全にやっつけてしまわないと、次がないという考え方になるので、抗がん剤の量もスパンも、ものすごく成人よりきつい量ということになる。そういった苦しい治療に耐えなくてはならない現状がある

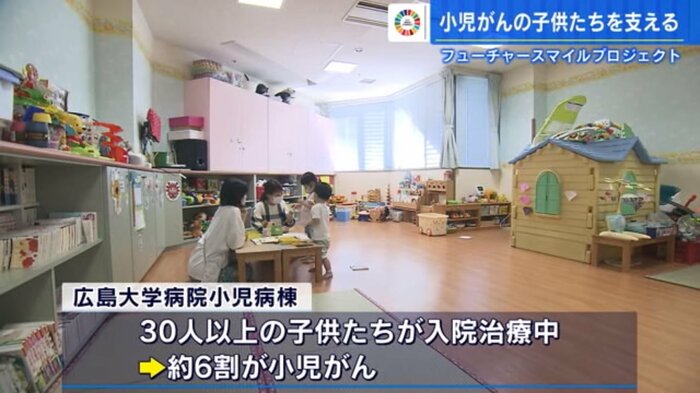

広島大学病院の小児病棟には、現在30人を超える子どもたちが入院していて、その6割が小児がんの治療を受けている。

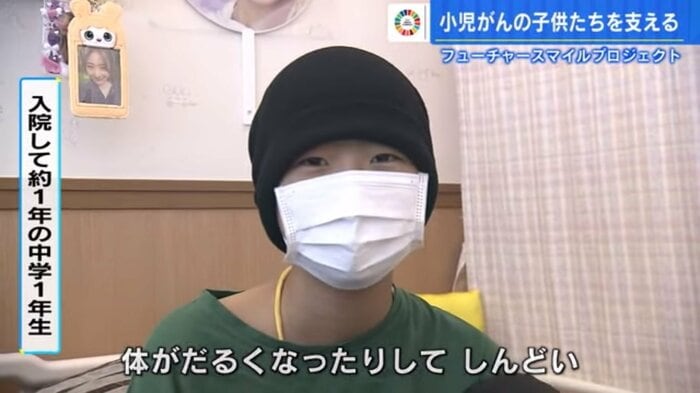

入院してまもなく1年になる中学1年の女の子は…

入院して1年の中学1年生:

気持ち悪くなったり、頭痛くなったり、体がだるくなったりしてしんどい。退院したら、友達と一緒にいろんなところにいきたい

彼女は1年前の小学6年生のとき「ユーイング肉腫」というがんが見つかった。

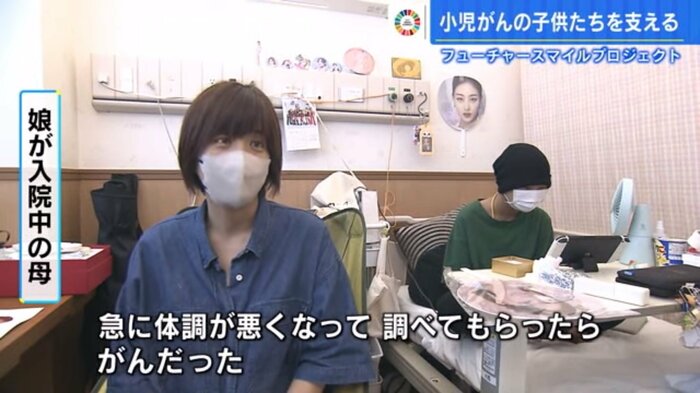

お母さん:

急に体調が悪くなって調べてもらったら、がんだったっていうことですね

ーー本当に急に生活が変わった?

お母さん:

そうですね。もう全く変わりました。私も仕事をしてたが、今休職させてもらって、ずっと付き添いしているという感じ

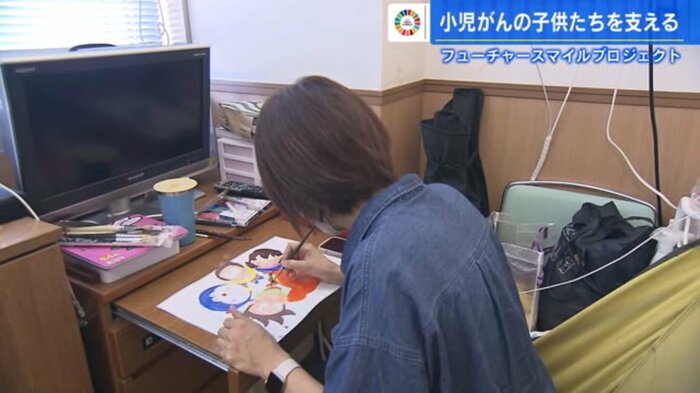

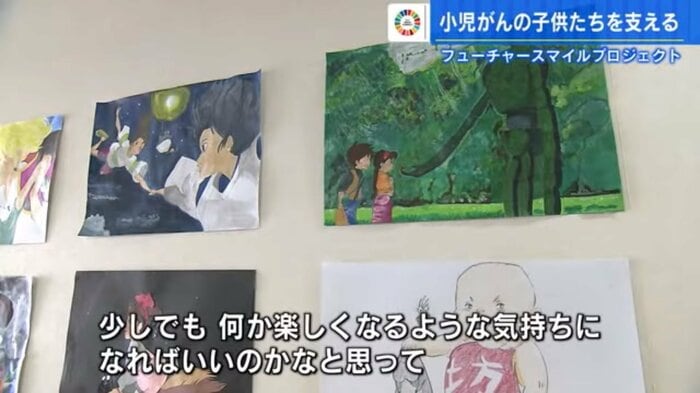

入院中の子どもたちは体調の急変も多く、親の付き添いが必要だ。四季が感じられない病室で、病気と闘う子どもたちへ向けてお母さんは、絵を書き始めた。

お母さん:

ずっと毎日同じなので、病気の子どもたちも、少しでもなんか楽しくなるような気持ちになればいいかなと思って

病院内には元気が“補給”できる“居場所”も

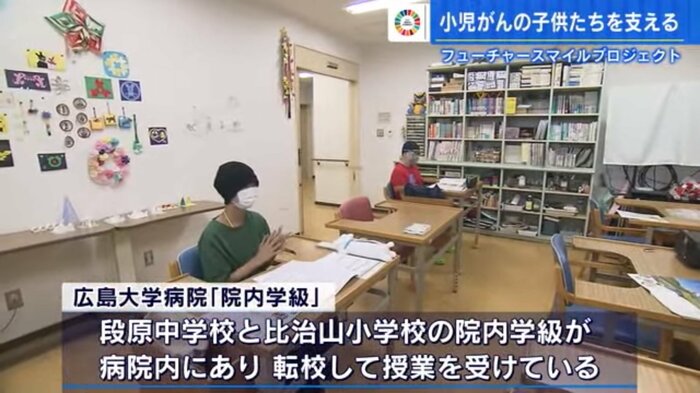

病院内には、子どもたちに元気を与える場所がある。小学生、中学生向けの「院内学級」だ。

子どもたちは、体調がいいときに授業を受けている。復学したときに困らないようカリキュラムはほぼ一緒。つらい治療生活の中の特別な時間だ。

段原中・河内美絵先生:

一言で言うと、居場所だと思っています。毎日生活の主が治療になるので、その年齢では考えられないぐらいつらい思いをしていると思います。そういう思いがある生徒がここにくると、やっぱり気も紛れるし、授業をできてるっていう安心感もあると思います。なので、とても真剣にみんな生徒は頑張って勉強してくれている

中学1年の女の子:

先生が明るいから楽しい

そんな中での広島城のゴールド ライトアップ。

6年前に脳腫瘍で闘病した女の子:

前もきれいだったけど、きょうもきれいだった

ちなみに、なぜゴールドなのかというと、子どもたちは金=ゴールドのように貴重な宝物であるという考えから、ゴールドのリボンが小児がんの子どもたちを支える活動のシンボルマークとして使われている。

広島城のライトアップは、13日まで。

(テレビ新広島)