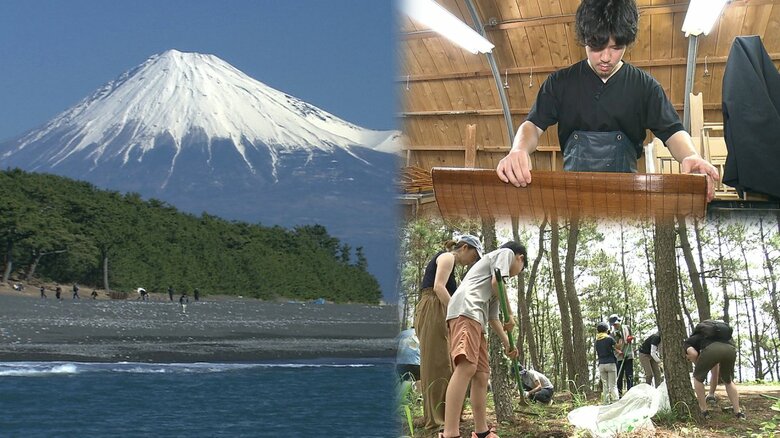

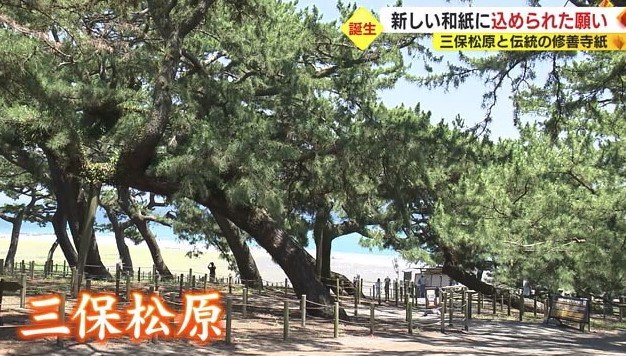

世界遺産富士山の構成資産である、静岡市の三保の松原。この松原の松枯れの原因となるのが、松の落ち葉だ。三保の松原の景観を保つために活動しているボランティア団体が、世界遺産の“大敵”の落ち葉を活用できないだろうかと考えていたところ、頼もしい協力者が現れた。

千年の歴史が生んだ新しい和紙

静岡県伊豆市修善寺。この地域では、千年以上前から和紙が作られてきたと伝えられている。

一枚一枚 職人の手で丁寧に作られているのが、伝統的な和紙「修善寺紙(しゅぜんじがみ)」。徳川家康公も幕府の御用紙として採用していたと伝わる逸品だ。

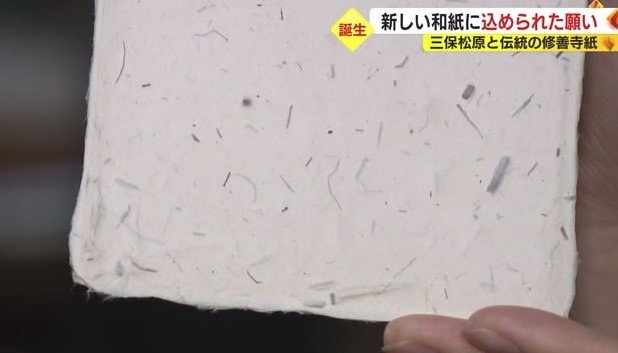

原料を育てるところから製造するまで全て人の手で行っているこの工房で、2023年 新しい和紙が誕生した。この和紙にすき込まれているのは松の落ち葉だ。そして、未来に向けたある願いが込められている。

世界遺産の“大敵” 松の落ち葉

静岡市清水区三保。海岸の三保松原は世界文化遺産・富士山の構成資産の1つだ。2023年6月、世界遺産登録から10周年を迎えた。この10年で周辺は整備され、大勢の観光客が訪れるようになった。

先ほど紹介した和紙にすき込まれていたのが、ここ三保松原の松の落ち葉だ。松葉は放置しておくと、松が枯れてしまう原因になってしまう。

三保松原ではボランティア団体が定期的に松葉の清掃や雑草を抜く保全活動を行い、松林の景観を維持しているが、新型コロナの影響もあり この10年間でボランティアの数は激減した。

ボランティア団体「三保松原3ringsプロジェクト」の海野健多郎 専務理事は、「松原は落ち松葉をかかないと劣化してしまい松林自体が枯れてしまうので、毎週 人の手を入れて保全活動を続けていく必要がある」と話す。

2013年に世界遺産になった当時は多くの人がこぞって保全活動に参加していたが、だんだん人数が減ってきてしまったそうだ。

伝統和紙と世界遺産がコラボ

こうした現状や保全活動の必要性を知ってもらい、三保松原の景観を後世まで守っていきたい。そんな思いから生まれたのが、枯れた松葉をすき込んだ和紙だ。三保松原にちなんで、「みほのまつがみ」と名付けられた。

集めた松の落ち葉の活用を検討していた団体のメンバーが紙にすき込むことを思い付き、伝統和紙の職人に相談したことから始まった。

相談を受けた修善寺紙 紙谷和紙工房・舛田拓人さんは「松の葉が硬くて厚みがあり和紙に入れると異物になって紙を破いてしまうことがあるので、そこをどう紙になじませて形にしていくかが一番苦労した」と言う。

試作を重ねること約1年。松の葉が使われていることが一目でわかるよう、粗く砕いたものを使うことにした。

修善寺紙 紙谷和紙工房 舛田拓人さん:

紙自体に深い歴史があって一説には平安時代から使われているといわれている紙なので、静岡の伝統的なところに共感してくれる人や、三保松原を残していきたいという思いに共感してくれる人に使ってほしい

未来に紡ぐ 託された思い

世界遺産の松と伝統的な修善寺紙が組み合わさった「みほのまつがみ」。廃棄されてきた枯れた松葉に新たな価値が加えられ、2023年6月から折り紙とカードとして販売されている。

折り紙は3300円(5枚入り)、カードは2750円(5枚入り)だ。今後は名刺の作成も検討している。

三保松原3ringsプロジェクト 海野健多郎 専務理事:

静岡市 唯一の世界遺産構成資産である三保松原を保全し活性化することは、静岡市全体の活性化につながると思って、そういう信念でこの活動を続けている

世界遺産登録から10年を迎えた三保松原。その美しい景観を守り続けていくために、「みほのまつがみ」がその思いを伝えていく一助となりそうだ。

(テレビ静岡)