高齢化や過疎化によって人口減少が進む富山・氷見市の山間部で、集落の衰退を食い止めようと、移住者向けに製作した“あるもの”が話題となっている。

地域の「指南書」を発行

氷見市西部の、石川県との県境に位置する論田・熊無(ろんでん・くまなし)地域は、通称「ろんくま地域」と呼ばれている。

人口減少が進むこの地域で2023年4月に完成したのが「集落の教科書」だ。

中には…。

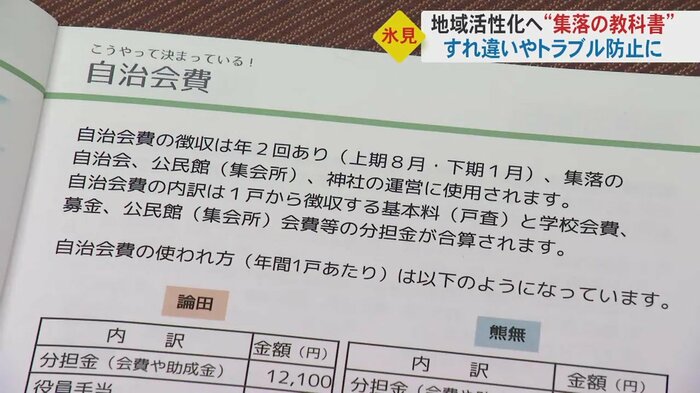

「自治会費の徴収は年2回」

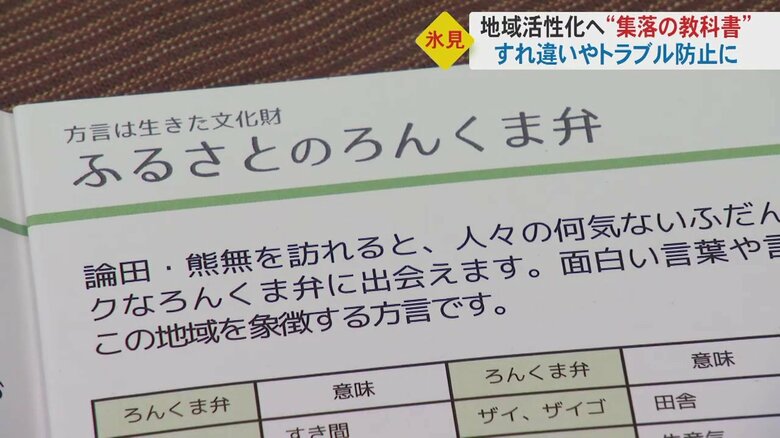

「『くやしい』はハガヤシイ」

「祭りは年5回。中でも秋祭りは特別です」

地域の方言や、祭事、自治会費などが載っていた。

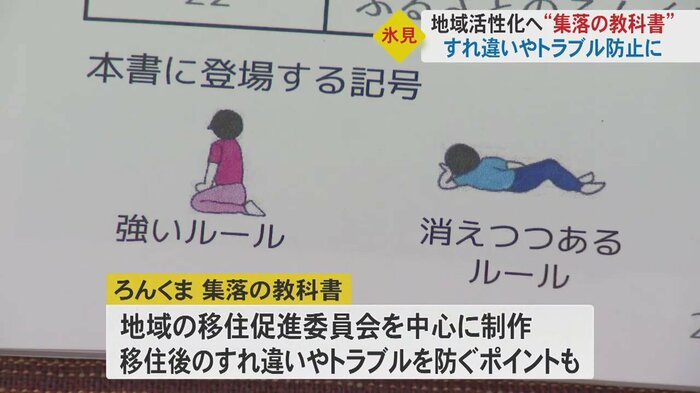

地域住民の有志で構成される移住促進委員会が中心となり、移住を決めた後に生じるすれ違いやトラブルを防ぐためのポイントがまとめられている。いわば、ろんくま地域の「指南書」とも言える一冊を、県の補助金などを使って400部、約5万円で製作した。

ろんくま移住促進委員会・中原修副会長:

移住者には個性がある。何かに秀でていたり、魅力ある人が多い。そういう人がこういう地域に入れば影響はすごく大きい

6年前に論田地区へ移住・伊東葉子さん:

住みたいな、と思う手頃な家があるかどうかが今までの(移住の)決め手だったが、移住は住民との関わりが大事でもあるし、生活する上での豊かさにもつながる

ろんくま地域への移住者は、2年に1組ほど。現在約570人いるろんくま地域の人口は20年後には半減し、高齢者世帯の割合も現在より10%上昇し、50%に上る見通しだ。

地域の衰退、消滅を防ぐために欠かせないと考えたのが「移住・定住の促進」だった。

ろんくま移住促進委員会・内毅会長:

論田と熊無は同じ小学校だったこともあり、連携の取れた、意味のあるライバルだった。一方が頑張れば、向こうも頑張る。「だったら一緒にやろうよ」と

6年前に論田地区へ移住・伊東葉子さん:

草刈りに年何回出るとか後から言われると「思っていたのと違う」となりがちだが、最初に提示されてからの移住者は、それも覚悟の上で入って来る。「受け入れてもらえそう」という感覚になる

移住者との「すれ違い」を防ぐために

こうした取り組みは福井県でも…。

2023年1月、人口約2,200人の福井・池田町の広報誌に掲載され、全国から賛否両論巻き起こったのが「池田暮らしの七か条」だ。

「地域行事の多さ、都市にはない面倒さを自覚し、協力を」

「濃い人間関係を積極的に楽しむ姿勢を持って」

「都会風を吹かさないよう心がけて」

1年に約20人の移住者がいる池田町。33ある集落の区長が、町に七カ条の発信を提案したのだ。

町の人:

その集落の風習にならうのも大切。知らずに白い目で見られるよりはいいのでは

町の人:

双方の理解が進めばいい

福井・池田町 総務財政課・森川弘一課長:

「こんなはずではなかった」という、すれ違いの事例をいくつか聞いていた。そういうトラブルを防ぎ、池田町の暮らしを分かった上で、好きになってもらいたい

必要となる「相互理解の実現」

全国に広がりつつあるこうした取り組み。地域コミュニティーのあり方について研究する富山国際大学の一井崇准教授は、地域の「衰退に対する切迫感」が取り組みにつながっているという。

富山国際大学 現代社会学部・一井崇准教授:

地域の昔からの慣習や風習に「なじんでほしい」という地域側の意識もあったが、そこに限界や切迫感があり、地域から歩み寄らなければという意識(変化)がある。「自分たちの地域は自分たちでつくる」という住民自治というか、自分ごととして捉えて、主体的に地域づくりに携わるというような傾向でもある

「地域の衰退から脱却」に欠かせない物とは…。

富山国際大学 現代社会学部・一井崇准教授:

意識しておくべきは「コミュニティーでの相互理解には一定時間が必要である」ということ。(住民と移住者)お互いが気持ち良く暮らせる、地域づくりの意識を共有することが必要

池田町でも今後「集落の教科書」を作る予定で、氷見市のろんくま地域でまとめられた教科書の内容や、その反響に注目しているということだ。

一井准教授も話していた「相互理解の実現」のためには、その地域の風習に習うこと、そして移住者たちへの歩みよりが重要となる。「集落の教科書」がその橋渡しになりそうだ。

(富山テレビ)