東海道新幹線は8月16日、運転を再開したものの、静岡の大雨で運転見合わせとなった。どういった基準で運行を決めているのか、JR東海や専門家に話を聞いた。

雨に弱い「盛り土区間」が多い

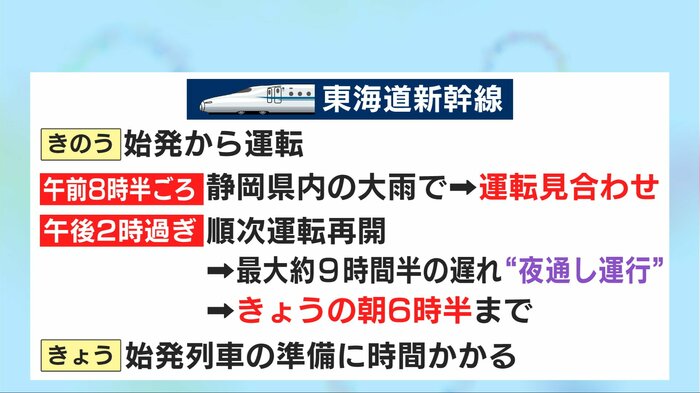

東海道新幹線は、8月16日朝の始発から運転していたが、静岡県内で想定外の大雨が降ったため運転を見合わせた。

16日午後2時すぎから順次運転を再開したが、列車の遅れが最大で9時間半にもなったため、夜通し運行を続け、全車両の運行を終えたのは17日の朝6時半ごろだった。

これによって、17日の始発列車の準備に時間がかかり、一時運転を見合わせたり、運休が出たりすることになった。

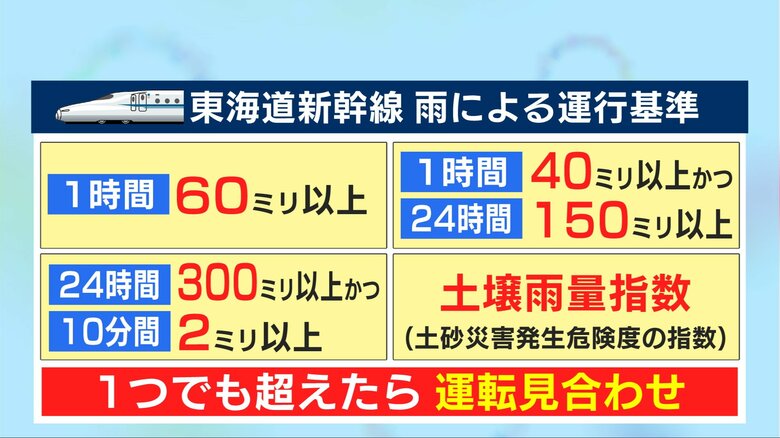

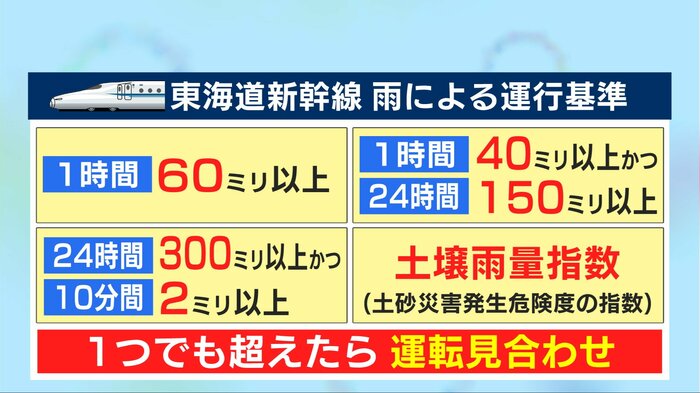

大雨で東海道新幹線が止まってしまう理由について、JR東海によると、独自の雨量計があり、運転を見合わせる4つの基準があるという。

1時間で60mm以上の雨が降った場合や、降った雨が土のなかにどれぐらい溜まっているかを示す土壌雨量指数などがあるが、4つのうち、どれか1つでも基準を超えれば、運転見合わせになる。

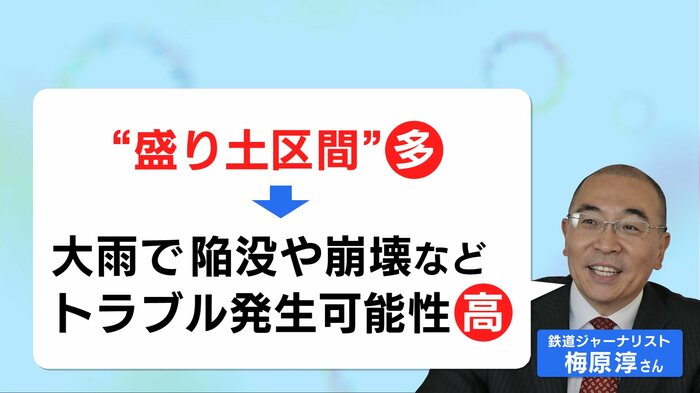

東海道新幹線は「雨に強くない構造」だと言われていて、鉄道ジャーナリストの梅原淳さんによると、東海道新幹線は、土を盛った上にレールを設置する「盛り土区間」が多いため、大雨の影響で陥没や崩壊などのトラブルが発生する可能性が高く、コンクリート製の高架などに比べ雨には強くない作りになっているという。

(東海テレビ)