夏の高校野球に付きまとう“暑さ”問題を巡って、元メジャーリーガーの松井秀喜さんや馳浩石川県知事が問題提起し、議論を呼んでいる。高校野球の熱戦を楽しみつつ、球児たちの健康にも配慮した大会にはできないのだろうか。高校野球に詳しいスポーツドクターに話を聞き、問題の解決策を探った。

星稜OBの松井秀喜氏も問題視

松井秀喜さんはスポーツ紙の中で読者の質問に答える企画に登場し、次のような発言をしたと報じられている。「高校野球に関して、酷暑の中での過密日程は選手の大きな負担になっている。甲子園は2部制にしたらどうか」「高校生がふらふらになりながらやって、それが美談としてドラマチックに扱われることに違和感がある」。

2023年7月27日に行われた高校野球石川大会の決勝戦。球場のスタンドで秋末械人アナウンサーは「正午過ぎのグラウンドでは選手たちが試合前のウォーミングアップを行っています。手元の温度計は40℃に迫まり、ちょっと心配になってしまうような暑さです」とリポートした。

この日金沢では最高気温34.8℃を観測したが、試合が始まったのは暑さがピークに達した午後0時半だった。文字通り“アツい”試合を制し甲子園出場を決めたのは星稜だったが、高校のOBである馳石川県知事は会見で「決勝戦の時間帯はおかしいと思います。午後0時30分にプレイボールというのは、私は健康の観点からやはり配慮があってもよいという意味で、おかしいと思います」と苦言を呈した。

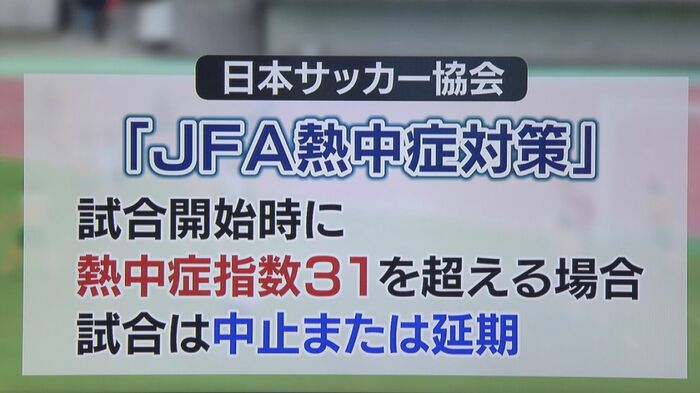

サッカーは一定の暑さを超えると中止

酷暑の中で行われる夏の高校野球。金沢星稜大学の教授で、水泳や高校野球などに詳しいスポーツドクターの奥田鉄人さんは「本来であればもう少し涼しい環境で試合をするというのがベストではある。WBGTと呼ばれる熱中症指数が31以上の環境では、熱中症の可能性がかなり高くなるので、そこは避けるべきだと思っています。実際にサッカーとかでは、WBGT31を超えるような時間に試合を始めない、というように決まっている。ただ野球の場合はそれについて確定したものがない、というのは一つの問題かもしれないです」と指摘する。

一体、高校野球を昼に行うのはなぜなのか。「スポーツとか医学的な話ではないんですけど、日本人の心の中に夏と言えば高校野球、野球は暑い中でやる、というのが文化として根付いているところがあるので、そこが大きな壁になっているのかなと思います」と奥田さんは推測する。確かに汗と土にまみれた高校球児を観戦することは、もはや夏の風物詩だ。

WBGTという暑さ指数

1954年にアメリカで提案された熱中症指数のWBGT。熱中症を予防する観点から、気温に加えて湿度や日差しの強さなどの条件を考慮して計算される数値だ。数値が増えるにつれ「警戒」「厳重警戒」「危険」などと、注意を呼びかける度合いが上がっていく。もし「危険」となった場合は運動を中止すべきとし、その一つ下の「厳重注意」でも激しい運動は避けるよう推奨している。

2021年から全国で運用が始まった「熱中症警戒アラート」は、WBGTが33を超えると予想される日に、環境省と気象庁が都道府県ごとに発表している。例えばサッカーの試合では、WBGTが試合開始の時間に31を超える場合、試合の中止や延期を行うよう定めている。

一方、高校野球石川大会決勝戦の日は、試合開始直後の午後1時にWBGTは31.1と、「危険」とされる数値となっていた。そもそも石川大会の期間中はほとんどの日で「厳重警戒」の数値となっていたが、11日間の日程のうち、4日間は熱中症警戒アラートが発表されていた。大会は常に熱中症の危険と隣り合わせだったわけだ。

石川県高校野球連盟の担当者は「全国の流れに任せるしかない。石川では5回終了時に10分間の休憩をとるクーリングタイムを導入するなど、できる限りの対策は行い、大会期間中に熱中症で救護が必要だった選手はいなかった」と話す。高校球児の夢を守りつつ、健康にも配慮した方法を検討する時期に来ているのではないだろうか。

(石川テレビ)