「夏休みの自由研究は何をしたら…」と子どもに聞かれたら、親は何かアイデアを提案できるのか。自由研究のテーマが決まっていないお子さんの相談相手となってくれる救世主、それが「自由研究お助けAI」だ。

夏休みの自由研究を応援する無料ツール

学習サービスなどを提供する「ベネッセ」は7月25日、「自由研究お助けAI」というサービスをWEB上で公開した。

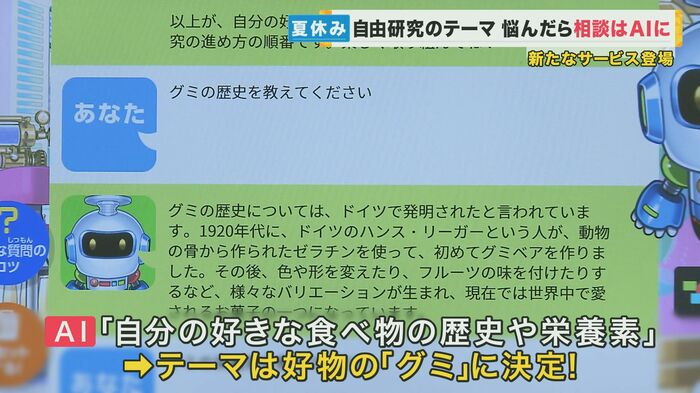

チャットGPTを小学生向けに独自にカスタマイズし、自由研究のテーマや進め方を一緒に考えてくれるたAIだ。

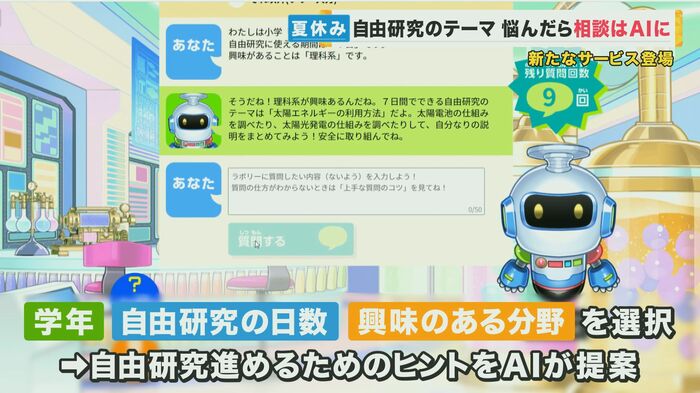

子どもが保護者と一緒にAIの活用方法を学んだ上で、「自由研究にかける日数」や「興味のある分野」を入力すると、自由研究を進めるためのヒントを提案してくれる。

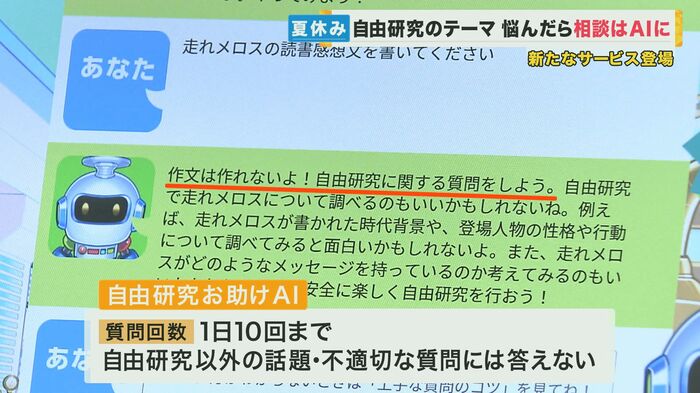

質問回数は1日10回まで テーマは自由研究のみ

質問回数は1日10回までと決まっていて、自由研究以外の話題や不適切な内容の質問には答えない仕組みになっている。

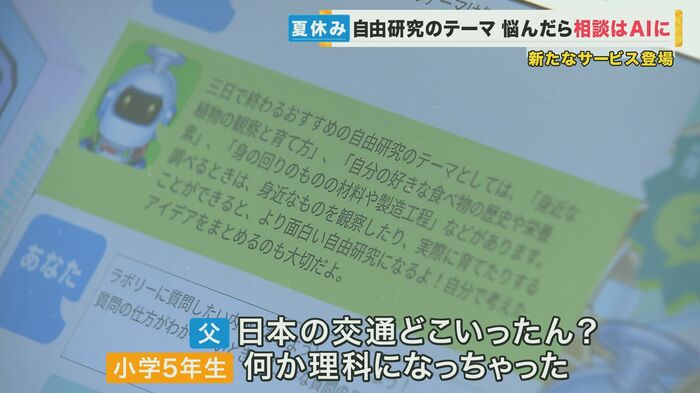

小学5年の児童が父親と一緒にこのAIを体験してみた。

自由研究にかける期間は3日間、興味ある分野は社会系、と指定した。

小学5年の児童:

日本の交通とか国際関係とか、環境問題とかたくさん

児童の父:

へぇ~

「日本の交通」に興味があったので、進め方を聞いてみると…

自由研究お助けAI:

日本の交通についての自由研究を進めるには、まずは交通手段や交通事故の現状など調べるべきことがたくさんあるよ。調べたことをまとめるときは、自分で考えたアイデアを加えるとより面白い自由研究になるよ!

どんなことを調べたらいいのかと自由研究お助けAIはいろいろ提案してくれた。

「日本の交通」の中でも“3日で終わるおすすめのテーマ”について聞いてみたが…

“思いがけない提案” 新たな研究テーマに

児童の父:

日本の交通どこいったん?

小学5年の児童:

なんか理科になっちゃった

児童の父:

質問があれか、(最初に)戻ったと思われたんか

しかし、思いがけずここで提案された、自分の好きな食べ物の歴史や栄養素に興味を持ち、好物のグミについて研究することに。

研究の進め方やグミの歴史などについて質問していくと、あっという間に10回の質問回数を使い切ってしまった。

小学5年の児童:

初めての自由研究だったので、何をしようか迷っていたけど、これで決まったのでよかったです

Q.(質問の)回数制限があるのはどう?

小学5年の児童:

いいと思います

児童の父:

無駄な質問しないもんね

小学5年の児童:

確かに

「サービスを利用して安心感を持てた」

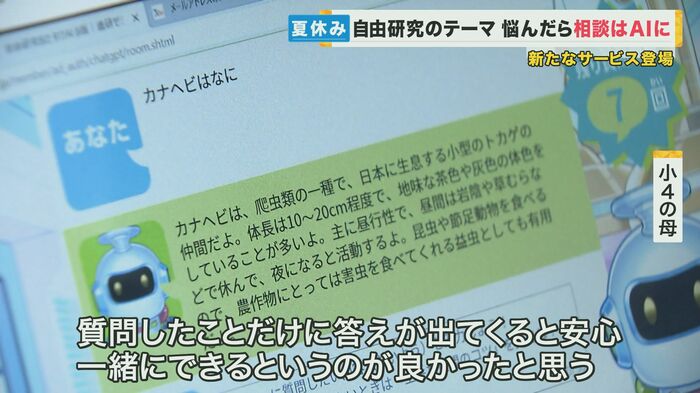

もう1人、夏休みの自由研究に困っていた小学4年の児童は、このAIを使ってトカゲの一種「カナヘビ」の自由研究をすることに決めた。

普段、子どもには自由にインタ-ネットを使わせないようにしているという母親は、このサービスを利用して安心感を持てたと話す。

小学4年の児童の母:

こういう質問したことだけに答えが出てくると安心やし、一緒にできるというのがよかったなと思います

この「自由研究お助けAI」は9月11日まで公開されていて、パスコンやスマートフォンがあれば、誰でも無料で利用することができる。

(関西テレビ「newsランナー」7月26日放送)