各地で相次ぐ川での水難事故。要因の一つに「急な深みにはまった」という事象がある。なぜ逃げ出せないのか?川でのレジャーを安全に楽しむための心得を専門家に聞いた。

深みにはまる?水難事故が多発

夏休み初日の7月21日。福岡県宮若市を流れる犬鳴川で、小学6年生の女の子3人が溺れて死亡した事故。3人が通っていた小学校の校長は「急に川の深い所にはまってしまった。3人はそのまま流されてしまった」と語った。

また7月17日には、長野市を流れる裾花川でも小学1年生の男の子が川に溺れ死亡する事故が発生。この時も、川の急な深みにはまった可能性が指摘されていた。

川底の砂が崩れて戻れない

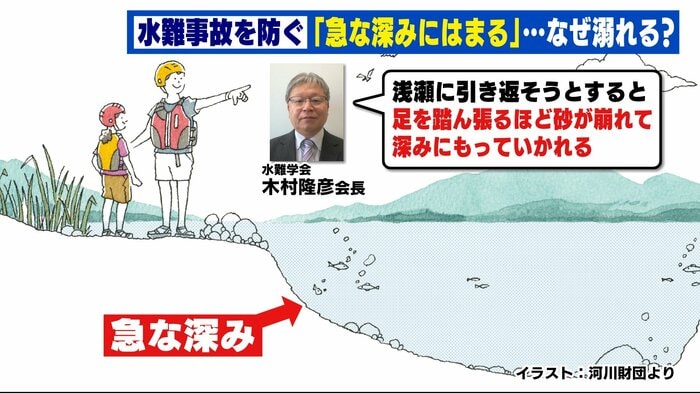

「川の深みにはまる」とはどういうことなのか?水難学会の会長を務める木村隆彦さんは「一歩、歩けば深みが全然違ってくる。足を砂に入れた瞬間に、砂が崩れ始める。そうすると、自分は元の浅瀬に戻ろうとしても、足を踏ん張れば踏ん張るほど、砂が崩れて深みにもっていかれる」という。たとえ自分がごく浅い場所にいたとしても、一歩入ると急に深い所がある。落ちてしまい浅瀬に戻ろうとして地面を蹴っても、砂利が崩れるだけで戻れず、どんどん深みにはまっていってしまう。

深みに落ちる2つの要因

なぜ深みに落ちてしまうのか、木村さんは2つの要因を指摘する。一つ目は、本当は深いのに浅く見えてしまう「錯覚」 水を通して川底を見ると、屈折によって浅く見えてしまうという。

さらに全国的に相次ぐ大雨も、大きく関係していると分析している。「月日が経つにつれて川が掘れて深くなっていたり、大雨が降った後に増水して、それによって深みができていたりということがある。変化していることに気が付かない」と木村会長はいう。

とにかく浮く

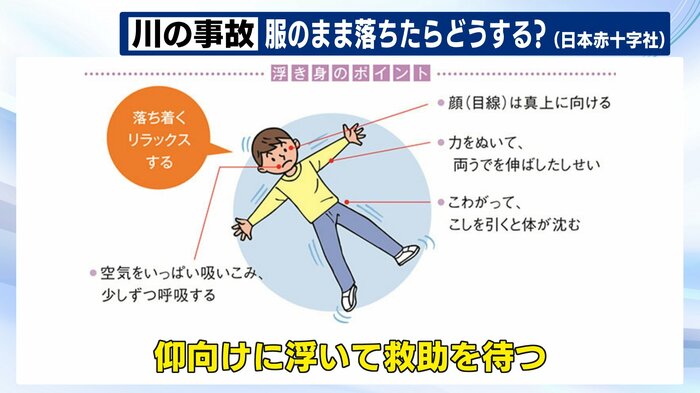

水難学会の木村会長は、緊急的には「浮くしかない」「流れが緩やかになるまで耐えてほしい」という。仰向けに力を抜いた状態で浮いて、救助を待つ。

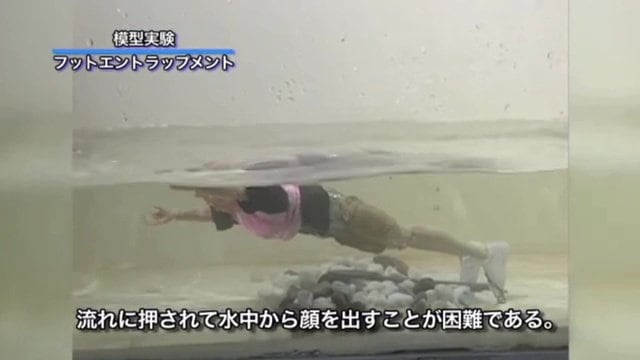

また、浅くとも注意が必要。「川の中に岩がごろごろとあったりして、立とうとした時、そこに足を突っ込んでしまう可能性がある。抜け出せず身体はどんどん水で押されるから、結局溺れてしまう」と木村会長は指摘する。

滝の下には逆流する渦

川遊びは、滝つぼでも注意が必要になる。福島市飯坂町茂庭地区を流れる摺上川では、2007年には川遊びの小学生が滝つぼに転落。2012年は川遊びの男性が、2013年にも泳いでいた男性が流された。2018年には岩場から滝つぼに転落した大学生が溺れて死亡している。

近所の人は、この場所について「やっぱりきれいだってことで、入りたいって気持ちになるけど、注意しないと危ない」「水の流れが強い所と弱い所がある。他から来た人は分からない」と語る。

清らかな水が流れる一方、滝の下には逆流の渦が巻いていて、ライフジャケットを着ていても、水の中から出るのは困難になることがある。

周知された場所・ヒザより低い水位

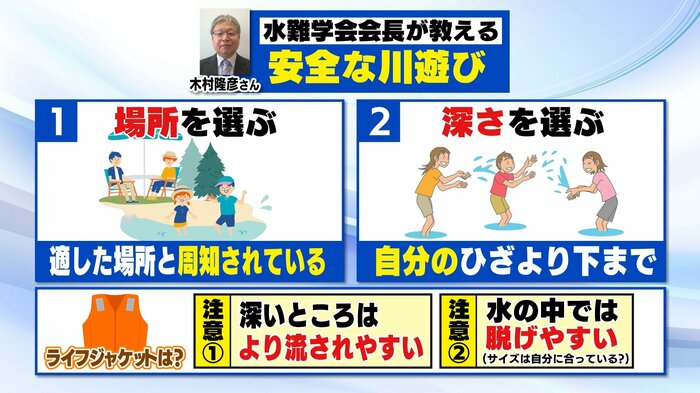

では、安全に川遊びを楽しむためにはどうすれば良いのか?水難学会の木村隆彦会長によると、ポイントは「場所」と「深さ」だという。

水遊びに「適した場所」と「周知されている場所」かどうか。そして、自分のヒザより下までの深さで遊んでほしいという。家族で遊ぶなら、小さな子どものヒザの高さに合わせる必要がある。

ライフジャケットも重要だが、注意点がある。ライフジャケットは浮くので、深い所に行くとより流されやすい。そして、水の中では脱げやすくなってしまうので、自分に合ったサイズを選ぶことが大切。

子どもの水難事故 半数が川で発生

夏に集中して発生する水難事故。安全を守りながらの川遊びが欠かせない。水難事故の件数を見てみると、2022年までの20年間で3491件発生。月別では、7月に730件、8月に1068件と、夏に圧倒的に多くなっている。中でも、子どもの水難死亡事故の約半分は、河川で発生している。

また子どもの不慮の事故死について年齢別に見たデータでは、0歳児を除き最も多いのが交通事故だが、溺れて亡くなるケースが多くの年齢で2番目に多くなっている。

自然に潜む危険を理解し、万全な対策をとって川でのレジャーを楽しんでほしい。

(福島テレビ)