鹿児島県の保育園で2023年4月、すりおろしたリンゴを食べた生後6カ月の女の子が窒息状態となり、約1カ月後に死亡するなど、子どもが食べ物を喉に詰まらせる事故が相次いでいる。命を守るために必要なこととは。

子どもの誤嚥窒息…命を失うケースも

2023年4月、鹿児島県の保育園で起こった事故。保育士が生後6カ月の女の子にすりおろしたリンゴを食べさせ、あお向けに寝かせたところ窒息状態となり、約1カ月後に死亡した。

5月には愛媛県の保育園で、生後8カ月の男の子がリンゴを喉に詰まらせ意識不明の重体となった。

子育て中のママからは「身近にあることなので怖いと思う」「最近ニュースでよく見るので、気をつけないといけないと思う」などと、不安の声も上がっている。

食べ物を喉に詰まらせ呼吸ができなくなる「誤嚥(ごえん)窒息」。

小児救急の専門医は、その危険性を指摘した。

「食べ物が気管に入り、最悪の場合は空気が全く通らなくなってしまい、窒息という状況に陥る。家庭で発生して病院到着までずっと窒息の状態となると、ほとんど命を救うことはできない」(手稲渓仁会病院小児科・田村卓也副部長)

成長に合わせた“調理”が必要に

0歳から5歳までの子どもが通う、札幌市中央区の「あいりんく保育園 やまはな園」。

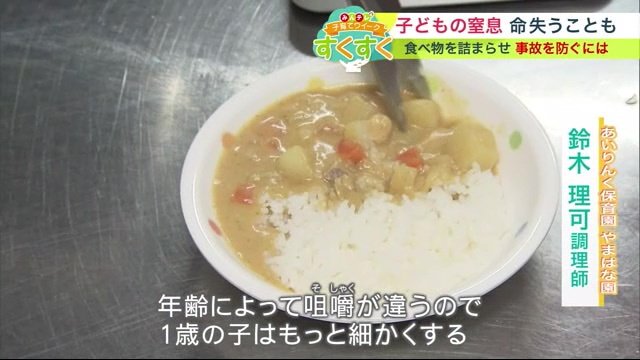

この日の給食はカレー。子どもたちの誤嚥窒息を防ぐため、年齢ごとに具材の大きさと硬さに工夫をしているようだ。

「年齢によって咀嚼(そしゃく)が違うので、1歳の子はもっと細かくする」(あいりんく保育園やまはな園・鈴木理可調理師)

年齢で一律に対応するのではなく、子どもの成長に合わせた調理が必要だという。

「同じ1歳でも1歳の子と1歳8カ月の子では“かむ力”や“飲み込む力”などが違うので、その子によって大きさを調整している」(あいりんく保育園やまはな園・鈴木理可調理師)

また、食材の形も重要だという。形態が“丸いもの”は喉に詰まりやすいので、丸くなくしてあげるということはひとつのポイントのようだ。

また、調理方法だけではなく、食事の仕方にも注意が必要に。

「子どもの準備ができて口の中が空いてから食事の手伝いをしている。かむことに集中しているときはそのまま見守る。食事が止まってしまったり、飲み込んだりしたタイミングで『おいしいね』などと声をかける」(あいりんく保育園やまはな園・寺口知美副園長)

食事に集中できない「ながら食べ」は特に危険だ。

歩きながら食べる、遊びながら食べる、しゃべりながら食べるなどは誤嚥しやすくなる。

更に、子どもが喉を詰まらせてしまったとき、自分から上手に伝えられないことが多いという。

危険のシグナルは?

「喉のあたりを手で押さえるしぐさをすると言われている。これは世界共通で、喉に物が詰まって苦しくなったときに人が取る行動」(手稲渓仁会病院小児科・田村卓也副部長)

食事の際は、子どもの様子を観察することが大切だ。

「表情をしっかり見ておく。食事をしているときは、その場を離れない。一番は無理しないこと。チャレンジすることは後から。命があってこその教育だったり、幸せだったりする」(あいりんく保育園やまはな園・寺口知美副園長)

食べ物を喉に詰まらせ、最悪の場合は死に至る"誤嚥窒息"。

子どもたちは危険と隣り合わせ。十分に注意が必要だ。

(北海道文化放送)