都市部の若い世代で“地方への移住”に関心

都市部の若い世代の間で“地方への移住”に関心が高まっている。

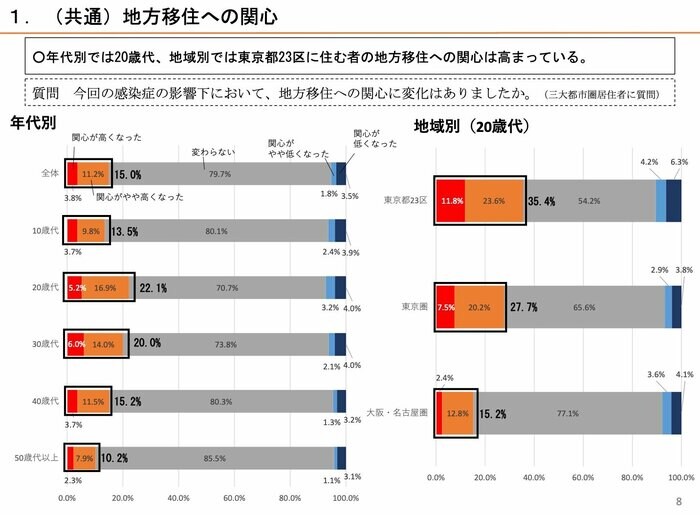

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて内閣府が5月25日〜6月5日に行った、「生活意識・行動の変化に関する調査」では、三大都市圏居住者に“地方への移住”について尋ねたところ「関心が高くなった」「関心がやや高くなった」と答えた人は15%だった。

年代別に見ると、20代では22.1%、30代では20%。

さらに東京23区の20代では35.4%にのぼり、都市部の若い世代でとくに、“地方への移住”に関心が高くなっていることがうかがえるのだ。

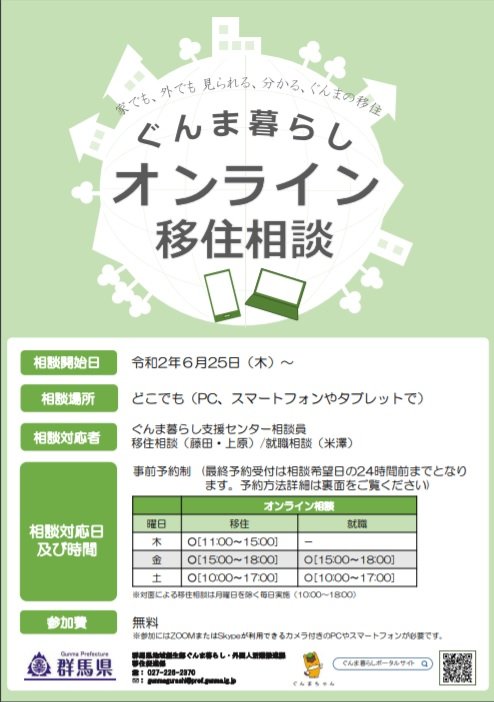

こうした中、群馬県が首都圏から群馬県への移住を検討する人を対象とした「オンライン移住相談」の受付を開始した。

相談体制の充実を図り、移住の促進を加速させていく狙いがあるという。

群馬県は、東京交通会館(有楽町)に開設している「ぐんま暮らし支援センター」で、対面での移住相談に応じていたが、新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、4月15日~5月末まで一時的に閉鎖。

6月1日から相談を再開したが、相談者の利便性を高めることや、withコロナでの「新しい生活様式」に対応することを理由に、18日から「オンライン移住相談」の受付を開始し、25日から相談に対応するというのだ。

コロナ禍で“地方への移住”に関心が高まっているようだが、群馬県への移住相談も増えているのか?また、どのような動機で移住を希望するのか?

群馬県「ぐんま暮らし・外国人活躍推進課」の担当者に話を聞いた。

移住情報を掲載するサイトのPVは約1.5倍増

――コロナ禍で移住の相談は増えた?

5月は「ぐんま暮らし支援センター」での相談はメールと電話のみでしたが、相談件数はほぼ前年並みでした。対面での相談に応じていれば、増えていた可能性はあります。

また、移住に関する情報を掲載する群馬県のサイト「ぐんまな日々」のPV(ページビュー)は増えていまして、4月が前年同月比で155%(約1.5倍)、5月が140%(1.4倍)でした。

――どういった世代の方からの相談が多い?

20代が31%、30代が32%、40代が9%、50代が17%、60代以上が10%でした。コロナ以前(昨年度)と比較して、20~30代の相談件数が増加しています。

単身と世帯別はちょうど半々。20代は単身、30代以上は世帯が多かったです。

――都道府県ではどこに住んでいる人からの相談が多い?

ほぼ100%「関東」です。これ以上の詳細な地域については不明です。

「コロナ禍では具体的で真剣な相談が増えた」

――コロナ禍の相談では、移住を希望する理由として、どのような声が聞かれた?

コロナ禍ではメールや電話で相談に応じていましたが、これまでに比べ、具体的で真剣な相談がやや増えたという印象があります。

――具体的で真剣な相談が増えた理由として考えられることは?

漠然とした将来の不安から、移住を本格的に考え始めていると思われます。

――漠然とした将来の不安とはたとえば?

コロナ禍で、家賃が高い東京都内をはじめ首都圏の飲食業などはこれからも、経営が厳しくなると言われています。

そうした不安から、首都圏に比べて家賃が安い、群馬への移住を考えている、と思われます。

――テレワークを理由に、移住を希望する方はいた?

テレワークが増え、家賃の高い都心に住む必要がない、といった理由をあげる方もいらっしゃいます。

ただ、移住は仕事だけでなく、住まいや子どもの学校のことなども総合的に判断する必要があります。また、決めるまでには何度も現地を確認するのが普通です。

都道府県をまたいだ移動の自粛は、6月19日に解除されたばかりです。テレワークの普及などが“地方への移住”の後押しになることは期待していますが、効果が目に見えるには、まだ時間がかかるものと考えております。

オンライン移住相談の手順

――既に申し込みがあったという「オンライン移住相談」。どうやって行う?

オンライン会議アプリ「Zoom」や「Skype」を用いて行います。

相談者の方がオンライン相談のページで希望の日時を登録すると、相談員から予約の確認にあわせ、事前アンケートが送付されます。

事前アンケートをご送信いただくと、予約日時にサイトにアクセスできるURLが返信されますので、予約日時になりましたら、クリックしてアクセスいただくと相談可能となります。

1回の相談時間は60分までとさせていただいております。

――移住を促すための取り組み。今後はどのようなことを考えている?

オンラインでの移住相談、情報発信をさらに充実させていくとともに、具体的に移住を検討し始めた方に対する、きめ細かな支援が必要ではないかと考えています。

群馬県のオンライン相談の取り組みは始まったばかりだが、今後、地方へ移住者が増えるかどうかの鍵の一つは、「新しい生活様式」でのテレワークの継続にありそうだ。

【関連記事】

コロナ収束後も6割超「テレワークを続けたい」が効率は下がった…今後の働き方はどう変わる?

日本で自然災害の少ない地域はどこ? 県民の6割がそう思っている栃木県に聞いた