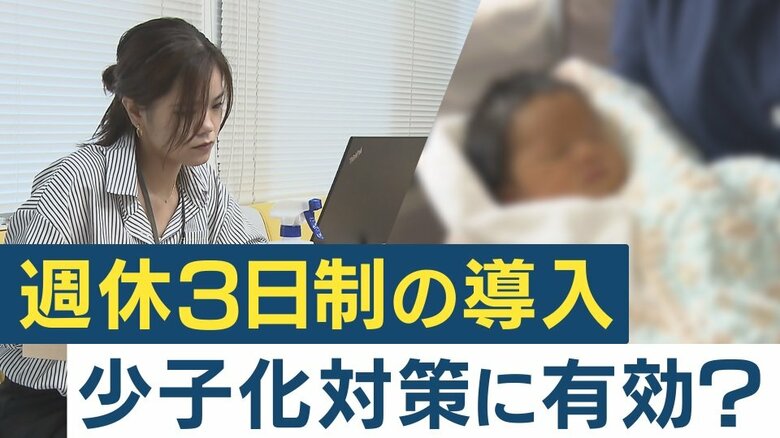

岸田首相が力を入れる「異次元の少子化対策」。これを盛り込んだ骨太の方針が閣議決定。そんな中で当初、国の少子化対策案には盛り込まれていなかった、とある項目が追加されたことが注目を集めている。それが「選択的週休3日制」。この制度の賛否について街の人に聞いてみた。

希望すれば週3日間の休みを取得できる「選択的週休3日制」

この制度は希望すれば週に3日間の休みを取得できる制度で、育児と仕事の両立がしやすい柔軟な働き方を目指している。

街の人の受け止め方は様々だ。

取得したい・30代男性:

奥さんも5日間ずっと子どもと一対一なので、その点は中1日でもあれば奥さんの負担分かち合えるのかなと

取得したい・共働き夫婦の妻:

学校の行事にしてもすべて主人は仕事で行けてないので、その辺お休み増える分にはもっと子供に関わってもらえる

疑問がある・営業職の20代女性:

お客様が週5日働いてるのに、こっちが週4日勤務ってなってしまうと、そこの業務量は変わらないのかなって思っちゃいます

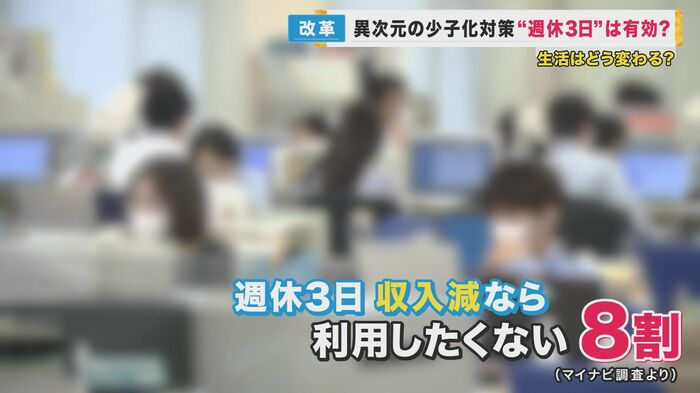

週休3日のデメリットを懸念する声も聞かれた。

人材情報サービスを扱うマイナビが行った調査によると週休3日で収入も減少する場合、「利用したくない」と答えた人がおよそ8割だった。

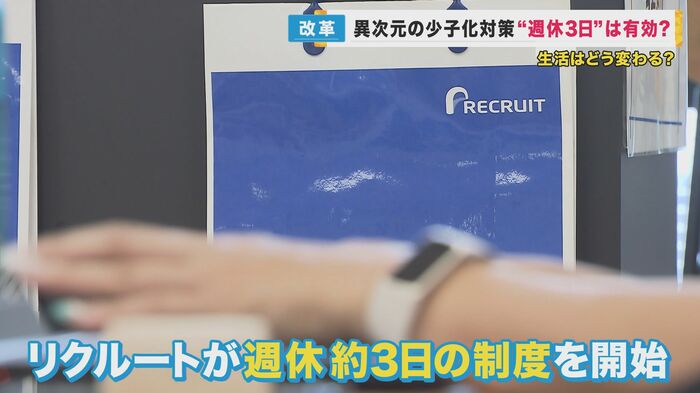

「週休3日」を採用したリクルート 社員の評価は上々

では、実際に「週休3日」を導入した企業で働いている人はどのような生活になるのか。

人材サービスなどを運営する「リクルート」は、2021年から「週休約3日」の制度を始めた。

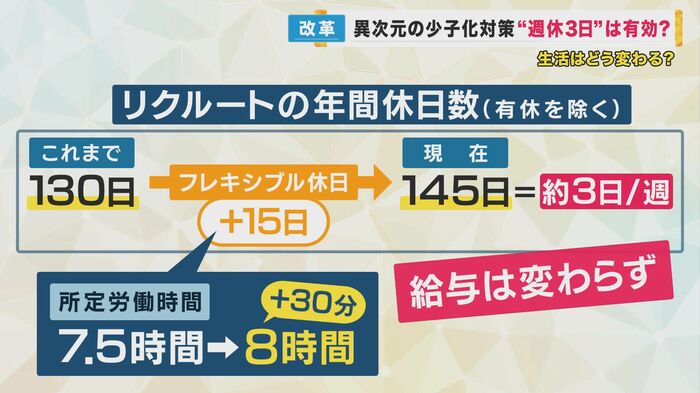

これまでリクルートの休日は土日・祝日、年末年始など年間でおよそ130日だった。

そこに、平日に自由に設定できる「フレキシブル休日」など15日を加えて145日に休日を増やし、週で換算すると週休“約3日”を実現したのだ。

1日の勤務時間を30分増やすことで、休日を増やしているが給与が減ることもない。

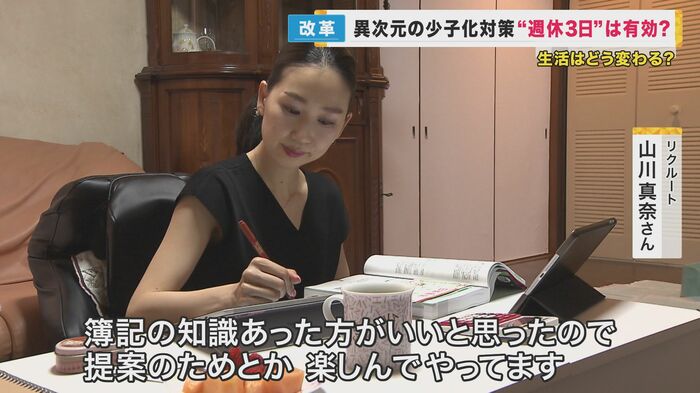

入社4年目の山川真奈さんもこの制度を有効に使っている。通常であれば勤務日のとある平日、山川さんは自宅で机に向かっていた。

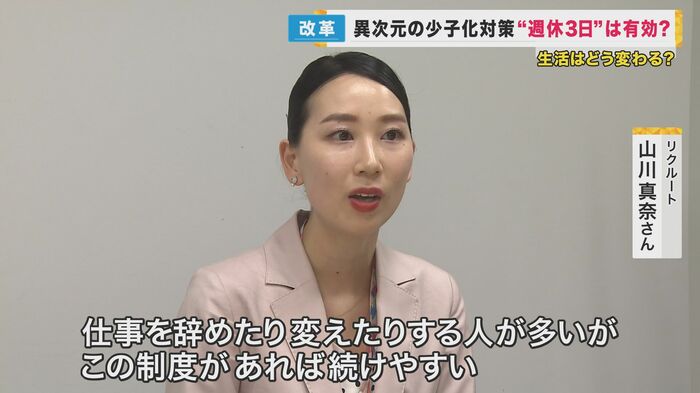

リクルート 山川真奈さん:

今の部署に異動になって、簿記の知識あった方がいいと思ったので提案のためとか楽しんでやってます

フレキシブル休日を取得し、スキルアップのため、「簿記」の勉強をしている。また、同居する父親や、近くに住む祖母と過ごす時間も増えたそうだ。

山川さんの祖母:

よくお出かけしますよ、温泉も多いね。一人なのでね私が、だからおばあちゃん行かへん?って(誘ってくれます)

リクルート 山川真奈さん:

家族と過ごすのは心身のリフレッシュになるのでいいですね

なぜ会社は、「週休約3日」に踏み切ったのか?

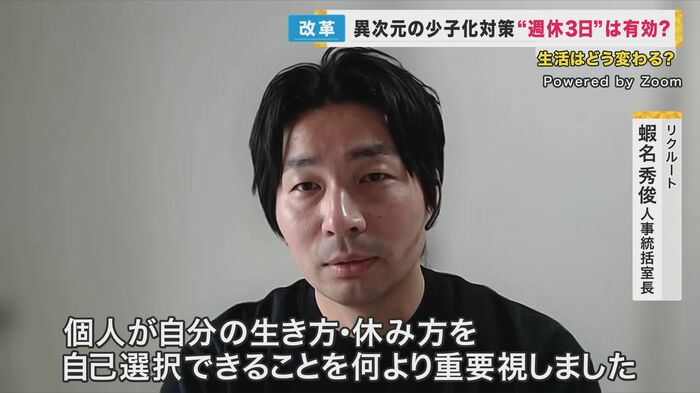

リクルート・蝦名人事統括室長:

個人が自分の生き方・休み方を自己選択できることを何より重要視しました

一方、導入時のハードルとなったのが「仕事の生産性を維持できるか」という問題だった。そこで、働き方の抜本的な改革を行ったそうだ。

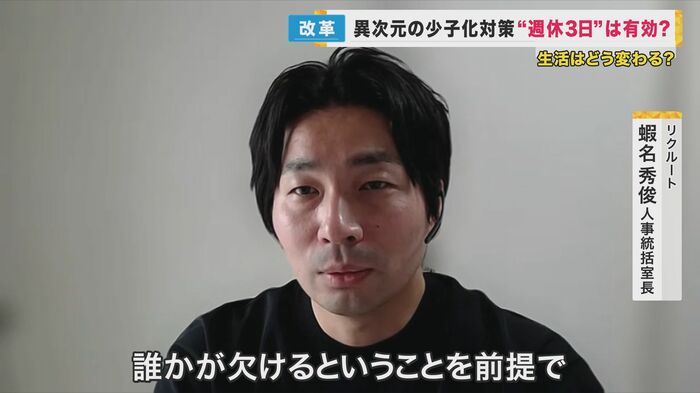

リクルート・蝦名人事統括室長:

誰かが欠けるということを前提として、今まではA社に対してはAさんだったところを、チーム全体で対応して(Aさんが)いないときは他の人から(返事を)返すということにした

個人に紐づく仕事を減らすなどの改革で、休みが増えても業績は上がったということだ。社員からは、ライフステージに応じて活用ができると評判だ。

リクルート 山川真奈さん:

例えば子供ができたとか、結婚したとなったら仕事をやめたり変えたりする人が多いがこの制度があれば続けやすい。この制度については続けてもらえたらなと

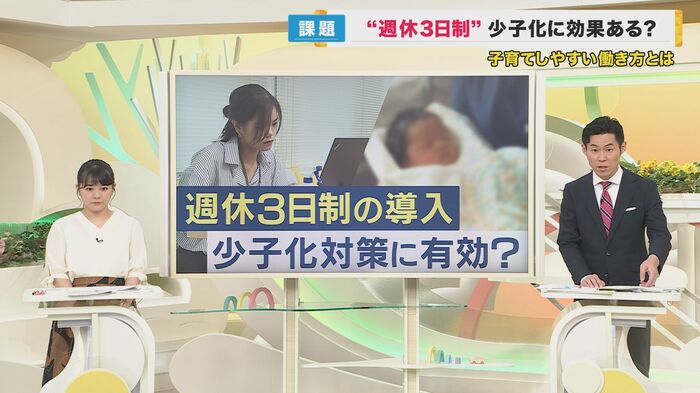

週休3日制は“少子化対策”に効果はあるのか?

政府が待ったなしで取り組む少子化対策に盛り込まれた選択的週休3日制。少子化にどこまで効果があるのか。

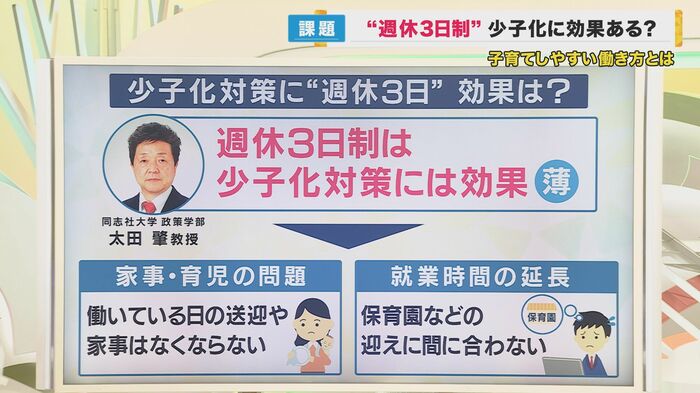

少子化対策などに詳しい同志社大学の太田教授は、「週休3日制だけだと、少子化対策にはあまり効果がないのではないか」と話す。

太田教授は、週3日の休みが実現しても残りの4日間は子どもの送迎や食事作りの必要がなくなるわけではない。週休3日が実現するために1日あたりの労働時間を延ばすと、保育園の迎えに間に合わなくなる…といった不都合も出てくるのではないかと課題を指摘している。

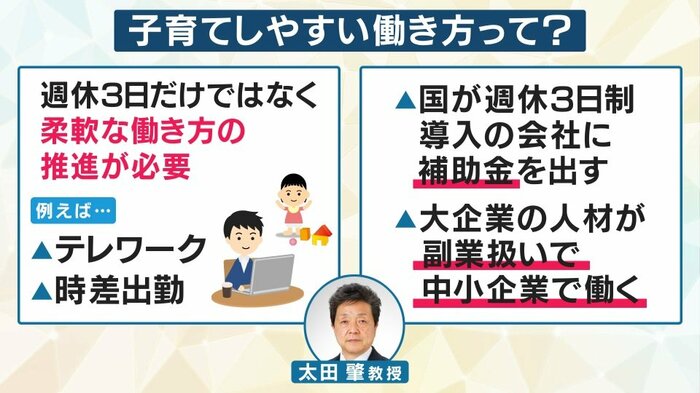

週休3日だけでなく「テレワーク」や「時差出勤」など柔軟な働き方を

太田教授によると、週休3日制だけではなく柔軟な働き方を認めることが重要だということだ。週休3日に加え、テレワークや時差出勤などを取り入れることが有効だということだ。

この点については、国も方針の中に盛り込んでいるが、休みが増えても従業員の給料を減らさないように、

・週休3日制を導入した企業に国が補助金を出す

・副業可能な大企業の人材を中小企業が受け入れる

といった取り組みが必要だということだ。

週休3日制を少子化対策とひもづけると、これまでの「産休・育休」のように子育て支援に特化した制度になるリスクもある。

子育て世代など限られた人のための制度ではなく、働く人すべてが等しくこの制度を使えるようになることで、結果的に少子化対策や子育て支援につながるというような仕組みづくりをすることなどが求められる。

(関西テレビ「newsランナー」6月16日放送)