「パワハラをされた」と訴えられたら?

パワーハラスメント(パワハラ)の被害者にはなりたくないものだが、自分が「パワハラをした加害者」として、訴えられたときのことを考えたことはあるだろうか。

一般的な企業では、管理職の職務には部下の指導・管理も含まれていることが多い。

悪意を持って接したり、意図的に嫌がらせをするのは決して許されることではないが、その一方で業務上の指導などが思わぬ形で、相手を傷付けてしまうことがあるかもしれない。

パワハラか指導かは受け止め方次第なところもある。もしも、身に覚えなくパワハラをしたとして訴えられるとどうなるのだろう。どんな処遇となり、その際にしてはいけないことはあるのだろうか。

数多くの労働事件を担当し、管理職向けのハラスメント対策書籍「管理職のためのハラスメント予防&対応ブック」も執筆した、弁護士の向井蘭さんに伺った。

自分の記憶に照らして、認めるべきものは認めるべき

――パワハラとして訴えられるときの流れは?

被害者が、上長または社内・社外窓口に被害申告するところから始まります。そして、被害者が申告したということについて、他者に話を聞くことを許可すると、次に同僚や元同僚などの関係者、最後に加害者をヒアリングしていくことが多いですね。

なぜ許可が必要なのかというと、他者に詳しい話を聞こうとすると、被害者が申告したことがばれてしまうためです。被害者が特定できないと、社内的な懲戒処分などの決定をしにくいところもあります。全体の流れを見ると、刑事裁判と似ていますね。

――訴えられた側はどんな影響を受ける?

プラスの影響はないですね。疑いをかけられるだけで“被疑者”のような扱いをされ、企業規模にもよりますが、異動対象になったり、自宅待機を命じられることもあります。パワハラ問題は企業にとっても一大事なので、疑われるだけでも大きな影響を受けるでしょう。

――訴えられたときにしてはいけないことはある?

実際の相談でも目立つのですが、訴えられた側が「言ったのはお前だろ」などと、事実確認というよりは、被害者を脅すような行動に出てしまうことがあります。これは最悪ですね。発言を録音されたりして、ますます不利になることが多いです。

訴えられた側は「まさかあいつが」と思うかもしれませんが、パワハラをしたのであれば言い逃れはできません。自分の記憶に照らして、認めるべきものは認めたほうがいいでしょう。

前後を「点ではなく線」で説明しよう

――それでは、どう対処すればいい?

パワハラがあったとされる前後の状況を、点ではなく線で考えること、その理由を説明できるようにしておくことではないでしょうか。状況によって、言動や行動の違法性も変わり、パワハラではなくなる可能性もあるからです。

例えば、重大な労災が起きようとしていたケースを想像してください。部下が安全確認を怠り、死亡事故につながる可能性があった。大声で叫ばなければ声が届かない。こうした状況で「馬鹿野郎」「何考えてるんだ」などと叫んでも、パワハラには当たらないと思われます。

ここでのポイントは、必要性・緊急性がどれだけあるかということです。先ほどの例では、どうして大声を出したのか、馬鹿野郎などと言ったのか。その後どうフォローしたのか。そうした理由を点ではなく線で説明できると、パワハラに当たらない可能性も出てきます。

――身に覚えのないことを訴えられた場合は?

まずは、トラブルの日時や場所を特定することが大切です。スケジュール手帳を見たり、会社に確認するなどして当時の記憶を思い出しましょう。そこで相手の主張と違うなら、日時や場所などを説明して反論することもできるでしょう。

ただ、飲み会など、お酒が入っているときの出来事は覚えていないことも多いかもしれません。分からなければ、正直に覚えていないことを会社側に伝えるべきだと思います。

――もし、指導や指摘をパワハラだとされたら?

そのときの出来事や状況を説明して、順序立てて反論するしかないですね。上司なら業務指導はしなければいけないことでもあります。要望に応じてくれるかは分かりませんが、録音データがあるならそれを聞かせてもらえるように、会社側に頼んでみてもいいでしょう。

行動や言動の自覚が未然防止に

――パワハラを未然に防ぐには、どうすればいい?

信頼できる同僚や友人、元部下など、しがらみが少ない人に「自分の接し方や指導はどう?」などと聞くのが一番ですね。まずい部分があるのなら、教えてくれることも多いです。

――事業主(企業)ができることはある?

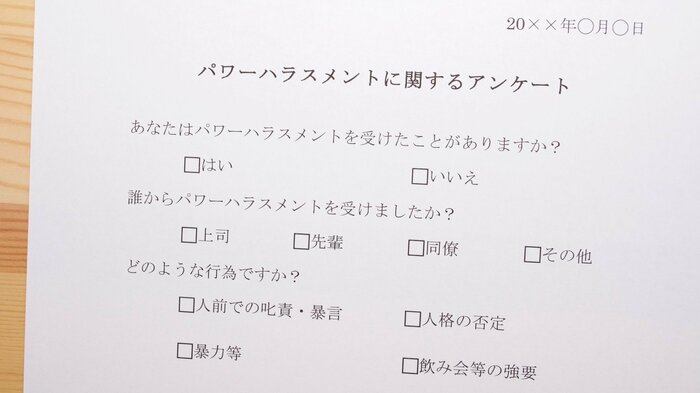

パワハラ防止のために研修を行うところもありますが、パワハラをする人は他人事として考えていることが多い。そこで、パワハラの自己診断表や社内アンケートを設けることを勧めています。

自己診断表は、「指導教育で机を叩いたことがある」などのパワハラ的な思考や特徴を提示して、当てはまるかどうかを確認してもらうこと。社内アンケートは、普段の行いが人間の目で見られていることを自覚してもらうことが目的です。

社内教育で人格を変えるのは難しいので、行動や言動を鏡のように見せたり、「パワハラをした場合はこのような装置が発動しますよ」という仕組みを作るのが良いと思います。

――管理職や上司の立場にいる人に伝えたいことはある?

パワハラ問題については、「いつ加害者になるか分からない」という自覚を持つことが大切ではないでしょうか。加害者になりかねない行動は避けて、他の方法はないかと冷静に考えることが自分の身を守ることにもつながるはずです。

6月1日から施行された「改正労働施策総合推進法」では、事業主にはパワハラ対策の一つとして、社内などに相談窓口を設けることも義務付けられた。管理職や上司の立場にいる人はこれまで以上に、自分の行いが誰かを傷付けるかもしれないという自覚を持つことが求められている。

【関連記事】

“一発アウト”な言動は基本的にはない!? 「パワハラと指導」の紙一重な判断基準

職場の「いじり」はパワハラ? コミュニケーションのつもりが精神的に追い詰めることも