5月に入り関西各地で集団食中毒が発生している。その原因とされているのが「ウエルシュ菌」と呼ばれる細菌。実際に集団食中毒が発生した高齢者施設を取材するとやっかいなウエルシュ菌の注意点が見えてきた。

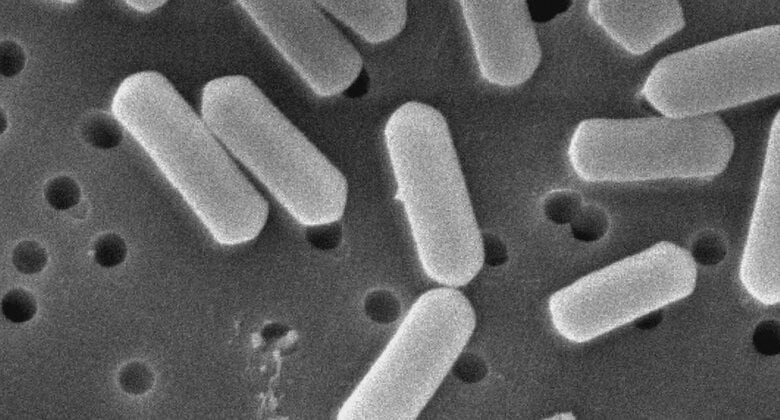

集団食中毒の原因「ウェルシュ菌」とは

5月9日、堺市中区の堺平成病院で発生した集団食中毒。食堂を利用した職員72名が下痢や腹痛などの症状を訴えた。さらに神戸市北区の老人ホームでも入居者78人が症状を訴える集団食中毒が発生。

この2つの食中毒に共通していたのが「ウエルシュ菌」。

ウエルシュ菌による食中毒は、肉類や魚介類などを使ったカレーなどの煮込み料理で発生しやすいと言われている。

また施設での集団感染だけでなく、一般家庭でも注意が必要なウエルシュ菌。熱に強く、100度で加熱しても菌が生き残るため完全に殺菌するのは非常に困難。

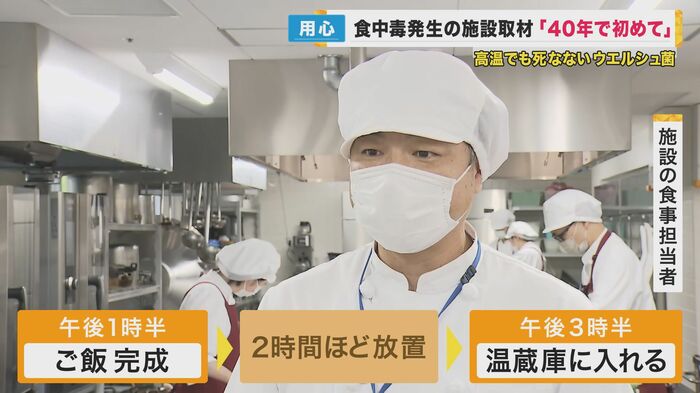

どういった状況でウエルシュ菌による食中毒が発生したのか。集団食中毒が発生した神戸市北区の老人ホームが関西テレビの取材に応じた。

施設の食事担当者:

調理工程がまずかったと認識しています。午後1時半くらいに炊きあがって、そこから少し放置していて、そこから盛り付けをして午後3時半くらいに温蔵庫にしまうという行程にしていました

湿度や気温の高い日に完成した食事を2時間ほど常温で放置したことにより、ウエルシュ菌が増殖してしまったのではないかということだ。

施設の食事担当者:

食中毒は絶対加熱85度以上で1分以上温度管理を徹底して基準に基づいて行っていました。そしたら今回のウエルシュ菌は100度で1時間以上加熱しても死なないとわかったので今回が初めてです

幸い、感染した高齢者は全員軽症で、翌日には回復したということだが、施設は今後どのような対策をするのか。

施設の食事担当者:

ブラストチラー(瞬間冷却器)に入れて、マイナス10度ないしマイナス20度で冷却します。中心温度が10度以下に下がれば冷蔵保存で、お鍋をそのままにしておかないで、加熱後に即冷却して冷蔵庫保管する。それが一番だと思います

特別な機材を使ってウエルシュ菌が増殖しやすい環境を作らないようにしたり、作業場所のエリア分けを徹底したりするなどの対策を強化するということだ。

ウェルシュ菌 家庭で対策できることは?

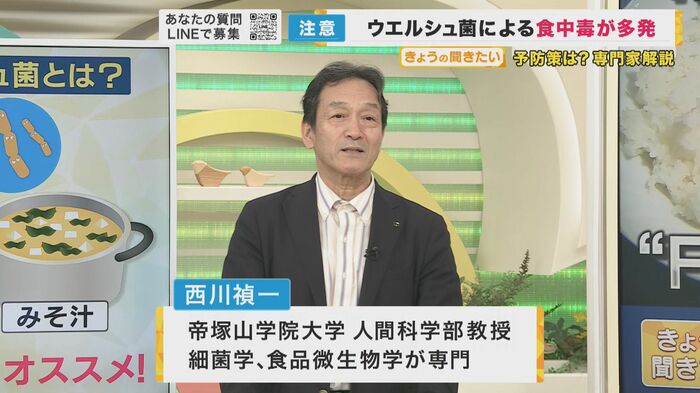

夏にかけて注意が必要な食中毒の原因であるウエルシュ菌について帝塚山学院大学の西川禎一教授に話を聞いた。

Q.ウエルシュ菌が“細菌界のF1レーサー”と呼ばれているということですがなぜでしょうか?

帝塚山学院大学・西川禎一教授:

大腸菌などは30分で1回、1つの菌が2つになりますが、ウエルシュ菌の増殖は他の菌と比べてもとても早いことが特徴であるためです。10分で1回、4時間で100万倍にも菌が増えます

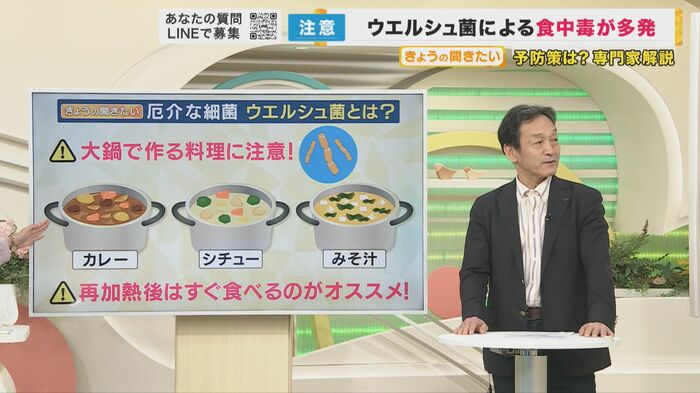

ウエルシュ菌で、特に注意が必要なのは、カレーやシチュー、みそ汁といった大きい鍋で作る料理だ。また1度調理した煮込んだ料理でも、ゆっくり冷める過程でウエルシュ菌が増殖するため、再加熱後はすぐ食べるのがオススメだ。

Q.ウエルシュ菌はどこに付いているのでしょうか?

帝塚山学院大学・西川禎一教授:

ウエルシュ菌は、鍋の中に入っている肉などの食材、特に動物性の食材の所にはよく付いています。この菌は昔から有名で、別名「給食病」と呼ばれていて、鍋で大量に料理を作る場合は繁殖しやすいです。なぜならウエルシュ菌は酸素があると生きていけない細菌のためで、鍋底は酸素濃度が低くなるためウエルシュ菌にとっては暮らしやすい環境なんです

Q.100度で加熱しても菌が死なないのはなぜでしょうか。

帝塚山学院大学・西川禎一教授:

ウェルシュ菌はほかの菌と異なり「芽胞」という種を持っているため、熱で加熱すると親の菌は死にますが、種は死なないのです。火を止めた後、最初は温度が下がるのは早いですが、(具材が鍋に)大量にあると50度からは(温度が)下がりにくく、ウェルシュ菌は普通の菌よりも高い温度でも増殖できることから、50度から30度ぐらいまでの繁殖しやすい時間が長く続くのです

Q.電子レンジで温めてもよいのでしょうか。

帝塚山学院大学・西川禎一教授:

構いません。親の菌は70度を超えると1分ぐらいで死んでいきます。親の菌を殺すと食中毒は起こりません。種である「芽胞」は口にしても食中毒は起こらないのです

Q.例えば、子どもにはあまり熱くないカレーを出す時はどうすれば?

帝塚山学院大学・西川禎一教授:

その時はしっかり過熱して親の菌を対処してから、子どもが食べられる温度まで冷ましてすぐに食べてもらえたら大丈夫です

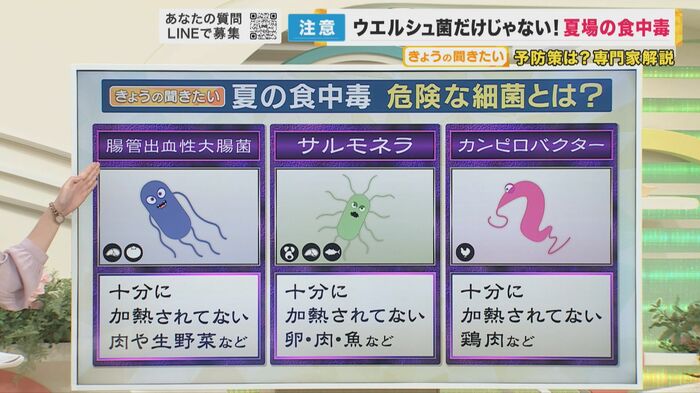

食中毒を引き起こす危険な細菌には、腸管出血性大腸菌(O157など)やサルモネラ菌、カンピロバクターが挙げられますが、特にカンピロバクターが増えている。

カンピロバクターは鶏によくいるということで、レバーや刺身、たたきに注意が必要。

菌が増えにくいお弁当のおかずがあった

西川教授によると、「ポテトサラダ」は細菌が増えにくいお弁当のおかず。

帝塚山学院大学・西川禎一教授:

最近は野菜の食中毒も多いですが、ポテトサラダにはマヨネーズが使われていて、その中の酢がウエルシュ菌の増殖を抑えます

さらにお弁当箱に入れておくと、お弁当箱全体に効果がある食材が「ワサビ」だということだ。

帝塚山学院大学・西川禎一教授:

ワサビには揮発性の抗菌物質が出てきて、密閉された弁当全体に抗菌作用があると言われています

Q.にんにくは?

帝塚山学院大学・西川禎一教授:

殺菌として有名ですが、濃度との関係で弁当に置いておいておくだけでは殺菌は難しいですね

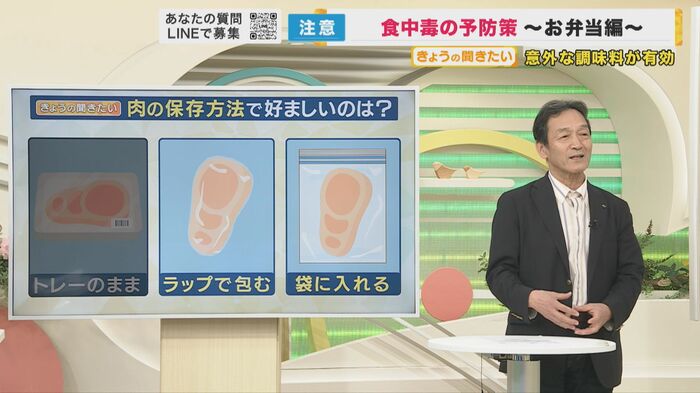

お肉や魚を買ってきた時、冷蔵庫での保存には「肉をラップに巻いて保存」または 「チャック付きの袋に入れて保存」が良いと西川教授は話す。

トレーには肉の血や汁がたまっていたり、こぼれたところに他の食材があったりするため良くないということだ。

視聴者から番組LINEに届いた質問:

昨日の夜にスーパーで買った半額弁当は冷蔵庫に入れておけば今日のお昼に食べても大丈夫?

帝塚山学院大学・西川禎一教授:

買ってきてすぐに冷蔵庫に入れていれば、あまり大きな事故につながるとは思いません。お弁当は消費期限が書いてあるので、それは守ってほしいと思います。ただ冷蔵庫を過信してほしくないとは思っていて、10度ぐらいの温度でも増える菌があるためです

視聴者から番組LINEに届いた質問:

1日1回、スポンジを熱湯に入れています。スポンジも菌は繁殖するのでしょうか?

帝塚山学院大学・西川禎一教授:

スポンジに菌が増殖するのはよく報告があります。スポンジを使って洗うものは、食べたものが付いている皿を洗うことが多いため、スポンジそのものに菌が入りやすい。温度、水分、栄養があると菌は増殖しやすく、水分も切れていないスポンジの汚れが落ちていない状態で置いておくと、菌が増えていても不思議ではありません

夏が近づき、暑くなると食中毒の危険性も高まるため、食材や食器の取り扱いにより気を付ける必要がある。

(2023年5月23日 関西テレビ「newsランナー」放送)