能登地方に続いて千葉南部でも大きな地震が起きた。ドキっ!として「自分も備えなければ」と焦るが、慌てて防災グッズをあれこれポチるのではなく、今できる3つの備えを提案する。

その1 スマホの充電と予備バッテリーの準備

ママ防災アドバイザー・ふじのくに防災士 髙良綾乃:

いまいる場所で大きな揺れを感じたら、まずやるべきことは身の安全を確保することだ。落下物や倒壊しそうな壁から離れて、周囲の人と協力して安全確保やケガ人の救助につとめてほしい。

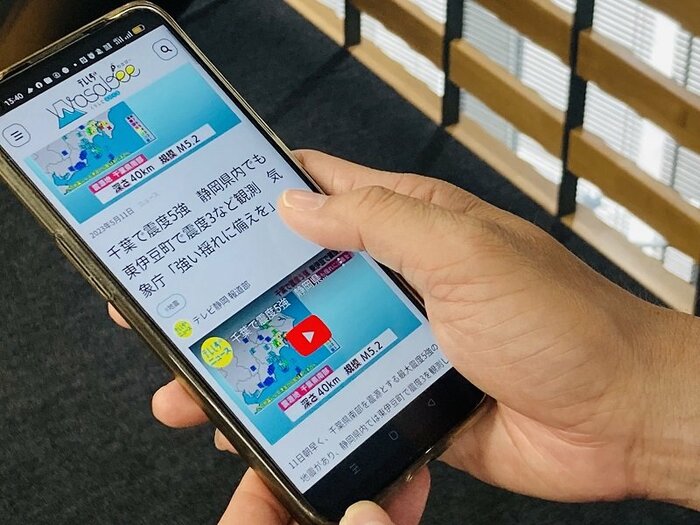

その次にやることは、ほとんどの場合「情報収集」。どんな地震だったのか、火災や事故は発生しているのか、家族は無事か。電車は動くか、避難所はどこかなど、情報はすべての行動の判断基準になる。

その情報を得るための最も身近なアイテムは、自宅であればテレビやラジオかもしれないが、外出先ではスマートホンや携帯電話になる。

そんな時に、スマホの充電がなくなりそうだったら、どれほど心細いか想像してみてほしい。

「スマホの充電は、1日が終わって帰宅した後に」という人もいるかもしれないが、なるべく常に充電されている状態をキープできるように習慣づけておくといい。

そのためにも、車内で走行中にいつでも充電できるケーブルをそろえたり、念のための予備バッテリーが常備できていれば、なお心強い。

その2 家族の連絡先確認と引き渡しマニュアルの確認

地震が発生したら、家族、特に子供のことがまず頭に浮かぶだろう。学校からのメール連絡は通信障害で届かないかもしれないし、電話も通じないかもしれない。でも、状況がわからないなりにできることはある。

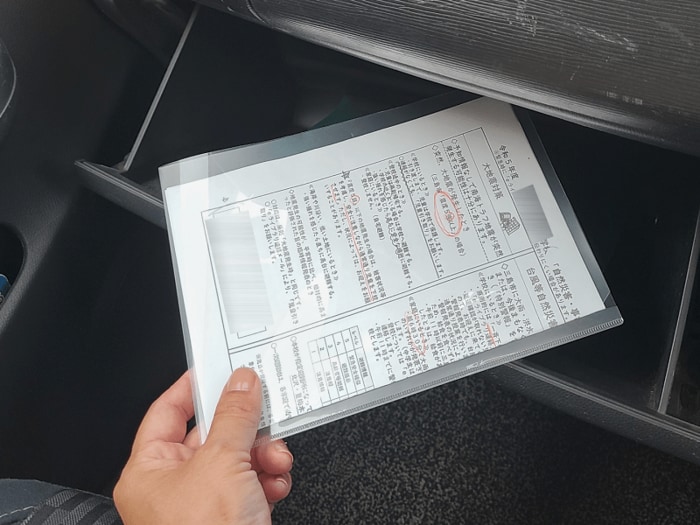

学校から配布される緊急対応マニュアルは、日頃からちゃんと目を通しておこう。家族全員が確認できるような場所に貼っておいたり、コピーを常に手帳に挟んだり、車内に準備したりしておけば、いざという時にも落ち着いて読み返すことができる。

また習い事、塾の連絡先と場所(地図)は家族で共有しておこう。おでかけのついでに「ここだよ」などと、伝えておくのもよいかもしれない。

その3 車の燃料は満タンに

最寄りの避難所までの移動は原則「徒歩」だ。ならば、車のガソリンは関係ないと思いがちだが、実はそうではない。

車は第2の避難所と言われるほど、災害時には有用だ。

・雨風をしのげる

・施錠できプライバシーを確保できる

・シートが柔らかい

・備蓄できる

さらにガソリンが補充されていれば、避難場所として充実する。

・移動できる

・スマホを充電できる

・ラジオを聞ける

特に避難所が遠い場合や、乳幼児がいて避難所で過ごすことに迷いがある方は、「とりあえずの避難先」として最適だ。車を小さなプライベート避難所と想定して、防寒具や着替えなど、最低限の車載備蓄をしておこう。

ただし、長時間シートに座りっぱなしだとエコノミー症候群になる恐れがあるので、定期的に体を動かす、しっかり水分を補給するなどを心掛けよう。

やらないで!「とりあえず風呂に水をためる」

やらないでほしいのは、とりあえず風呂に水をためること。断水時に生活用水に困らないように、風呂に水をためるのは災害対策としては間違っていないが、環境によってはダメな場合も。

<風呂に水をためない方がいい家庭>

・小さな子供がいる家庭

・庭など水を捨てられる場所がない家庭

小さな子供が溺れる事故は、海や川だけでなく家庭内でもおきている。子供はわずか数cmの水でも、おぼれることがある。

また地震で排管に損傷の恐れがある場合、水を流すことができない。つまり、せっかく生活用水を確保しても、トイレも台所も水を流すことができず、浴槽の大量の水を持て余すことになる。

そんな中で余震が起こると、水があふれ損傷した排管から流れ出て、マンションなどの場合、階下に漏れ出して、時には賠償問題になることもある。

生活用水を確保しておきたい場合は、ポリタンクやバケツにしよう。

ポリタンクは、断水した際に給水車から水を受け取るときにも必須だ。被災地ではすぐに不足するアイテムなので、日頃から常備しておこう。

文/ママ防災アドバイザー・ふじのくに防災士 高良綾乃(テレしずWasabee):小学生の子を持つ現役ママの視点で、防災を身近に親しみやすく伝えている。

テレビ静岡