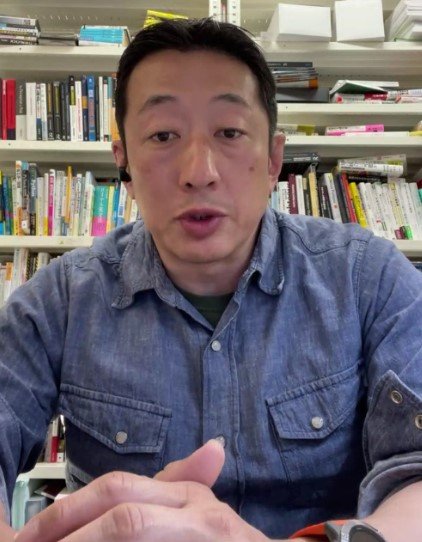

新型コロナは国内の感染初確認から3年余りが経過して5類へ移行したが、政府、国民、事業者、メディアなどのリスクコミュニケーションのあり方について、厚労省や東京都のコロナ対策の専門家としても情報発信の助言をしてきた田中幹人早稲田大学政治経済学術院教授に話を聞いた。

最近までアメリカで研究していましたが外から日本を見て、また各国の人びとと議論して「隣の芝生は青く見える」のだなと思いました。コロナ対策ではそれぞれの国の長所短所がありますが、「自分の国はひどい」と思っている人が多い。

それぞれ国民性や文化、社会習慣の違いはありますが、総じて日本社会は良く努力したとあらためて思いました。欧米のロックダウンなど強制的な制度と比べれば、日本の自粛要請やお願いベースはある意味、民主的といえます。もちろん、そこで生じたひずみをどう克服していくかは今後の課題です。

社会がシュリンクする中での医療

感染対策については最大限努力した医療現場や市民が本当にすごかったと思います。ただ日本の医療や保健所の制度が長期的には弱体化して限界にきていた中で、ギリギリこのタイミングで何とかなったという側面もあります。日本社会が高齢化もあってシュリンクしていく中で、どこまで医療現場を強化できるのか、制度を含めて今後の課題だと思います。

――東京オリンピックは1年延期のあと開催されたが、開催の是非や感染対策をめぐって政治判断が問われた。

オリンピックをめぐっては、さまざまな意見を取り入れた上での政治的な判断を示すことができなかったこともあり、社会の納得感も醸成できませんでした。一方で市民の側も不満はありましたが開催については結果的に従順に受け入れました。オリンピックを期にマスクをしない人が街にあふれるのではとも危惧しましたが、日本ではそうならなかった。結果としては見切り発車だとしても市民の自制に救われたという印象があります。

テレワークやペーパーレス浸透の一方で

コロナ禍の中で、テレワークやペーパーレスが社会に浸透しつつありました。一方で一般社会にとっては経済活動が戻りますが、高齢者ら脆弱な人達にとっての危険性はあまり変わっておらず、生活苦などによる自殺も増えています。

今後のことを考えた場合には良かったことをうまくいかしつつ、悪かったことは教訓としていけばいい。ただ社会システムを大きく変えることへの抵抗というのは改めて感じました。感染症情報の共有にしても日本版CDCを作るとか箱物、組織改革で終わってしまって、こうした困難を乗り越えるためにどういう社会を作っていくのかというところの議論までにはなっていません。

偽情報、コロナ後遺症のケア

「ワクチン接種で不妊になる」などの偽情報対策も多くの人がワクチンなどに不安をもつような情報や陰謀論が流されましたが、それ自体がコロナの後遺症とも言われます。

こういった後遺症にいまだに囚われた人たちをどうやってケアしていくのかをきちんと考えていく必要があると思います。

ファクトチェックや情報リテラシーの向上といったよく言われるものは、どうしても対処療法になります。陰謀論は社会不安のバロメータとも言われます。そもそも社会不安がなぜ生まれたのかといった本質的な課題への手当てが必要だと思います。

――5類移行となって、公共機関や企業ではパーティション撤去やマスクを外すなどの緩和が進んでいる。

連休明けにどうなるかなと思いながら電車に乗りましたが、公共交通機関のマスク着用はそんなに変わってないという印象でした。基本的に市民の知恵を信頼している立場ですが、新型コロナの病気の性質が変わったわけではないということを皆さん、分かっているのだと思いました。

「コロナは終わった」という圧力

ただ市民がそういうきちんとした判断をしている一方で、職場などの圧力が気になります。例えば手指の消毒液を空港などで撤去するニュースを見ました。おそらくは経済的な負担を減らす理由もあるのでしょうがあれ自体がメッセージです。

政府や企業の方針転換が「コロナは終わりです」というメッセージになりうることに対して無頓着ではないかと感じます。長期的には市民も順応していくでしょうから、結果的に市民が選んだかのようになるかもしれませんが、業績の回復のためにドラスティックな変化を求める組織や企業が、圧力で選ばせているとも捉えられます。

今後はテレワークの条件が厳しくなるとか休みにくくなるとか、社会にやっと定着してきたソフト面の制度がどうなっていくのかも気になっています。テレワークしやすい職場、休みやすい職場のパフォーマンスを検証し、せっかく生まれた選択肢を生かしていくことが必要だと思います。

専門家はどうあるべきか

「対抗的な専門家とはどうあるべきか」という社会的な検討が不足していると感じます。つまりメディアにおいても、私を含めて政府に助言している専門家がAと言ったら、反対のBと言うのがいい専門家だ、という雰囲気がまだあります。科学的な議論では、対立する部分はあってもその時々では合意できる部分のほうが遙かに多い。対案についてもAよりもAダッシュのほうがいい、といった専門家もいるはずで、多くの場合はこうした微妙な差をどのように社会共有し、選択のための議論につなげるかが現実的な課題だと思います。

同じウイルスを相手にしている以上、もちろん最終的な政策決定のところでは違っていたしても、そういった微妙な議論に社会全体としてもう少し耐えられるようにするやり方はないかと考えていく必要があると思います。

――専門家会議が開かれないなど政府と対立することもあった。

たとえばある政策を進めたいとき、分科会などで反対意見が出そうならば、政府にはそもそも分科会を開かないという選択があります。こうした状況でしびれを切らした専門家たちが見解を出すと、政府に対するアンチテーゼのように見られることもありました。「政府に望まれていないのに声明をだす」ということで、メディアでも対立として消費されてしまう。これは本当に悩ましかったが、言うべきことは言わねばならない判断もありました。

これまで政府に対する対抗意識が足りなかったという批判もあれば、政府への助言が踏み越えすぎていたという真逆の批判もいただきました。ではどうすればいいのか、という答えは簡単ではありません。今出ているような対案も、まだまだ本質的な解決にはつながらないものも多い。時々刻々と変わっていった状況への対応を振り返り、日本の政治文化なども踏まえた専門家助言の在り方の検討が求められています。

まずは私たちが総括する時間がなかったので、何ができて何ができなかったのかという今後に残すべき資料を作らなければならないと思っています。それを踏まえて私たちも議論をしてきた一員として、次の10年後を見据えてリスク対策にそれぞれの立場から長期的に取り組むべきだと思っています。

パンデミックの報道

――メディアもこの3年あまり、医療現場の実情や感染者らへの差別や偏見の問題、政府や自治体の対応のあり方などを報じてきた。

地震や津波災害には知見があり、発災直後から対応できる取材や放送のノウハウはできあがっています。温暖化や気候変動の問題も数十年という長期的なスパンで考えられています。

その中間に位置する今回のような感染症のパンデミックは、いったんおきたら3年以上は続きうることがわかりました。

こうした持久戦になるものをどう報じていくのか、経済復活と医療継続のように対立軸が現れたときに、二項対立に陥らずにバランスをとっていくのか、また時間の経過の中でコロナへの対策が忘れられていく中で、どう粘り強く報じていくのか。

これからの報道の在り方についても、様々な課題が問われていると思います。

【執筆:フジテレビ解説委員室室長 青木良樹】