自閉症と重度知的障害をもつ娘がきっかけで生まれた絵本。曖昧にせず、優しく説明すれば分かってもらえるー。そんな思いと共に障がいのことを身近に感じてもらおうと、読み聞かせの会が開かれた。

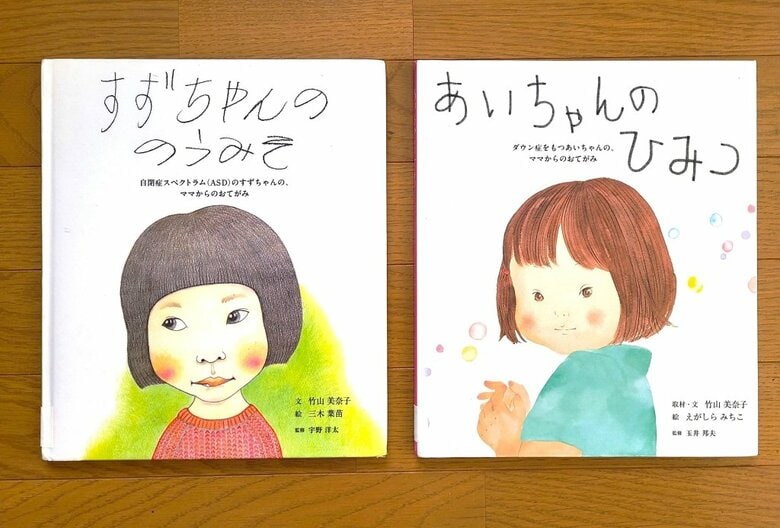

啓発本ではなく「これは感謝のお手紙」

3月21日の世界ダウン症の日と、4月2日の世界自閉症啓発デーにあわせて、静岡・三島市にある市立図書館で読み聞かせの会が開かれた。

読み手は三島市在住の絵本作家・竹山美奈子さん。

自閉症の子供が主人公の絵本「すずちゃんののうみそ」と、ダウン症の子供が主人公の絵本「あいちゃんのひみつ」の著者だ。

出版のきっかけは、自閉症で重度知的障害のある竹山さんの娘・鈴乃さん(現在中学2年生)、すずちゃん。

保育園を卒園する際に、お友達に感謝を伝えるため、紙芝居を作成した。

自閉症の特徴や脳のメカニズムが、子供にもわかるよう描かれている。

みんなよりも、おとがおおきくきこえてみみがいたかったり

こわいゆめをおもいだして、きゅうにないたり「すずちゃんののうみそ」より

言葉を話せない鈴乃さんの気持ちを代弁するようなメッセージもつづられている。

わすれないよ。ごめんね。

そして、ありがとう。「すずちゃんののうみそ」より

絵本作家・竹山美奈子さん:

(Q.紙芝居を作った理由は)まず保育園のみなさんにお礼が言いたかったんです。子供たちはいつも心と体で、発語のないありのままの鈴乃を受け入れてくれました。専門知識はなくとも常に理解者であり、支援者でした。その環境を作り守ってくれた先生方や保護者のみなさんにも感謝の気持ちを伝えたかったんです

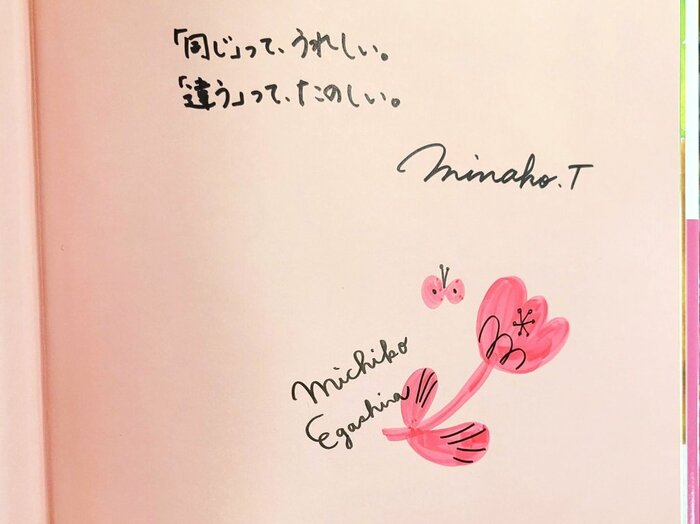

「同じ」って、うれしい 「違う」って、たのしい

大人なら遠慮して聞けないような障がいのことも、子供たちはくったくなく質問してくれたそうだ。

絵本作家・竹山美奈子さん:

子供にとって鈴乃との“違い”は「なんで?どうしたら一緒にあそべる?」という、自然なものだったんです

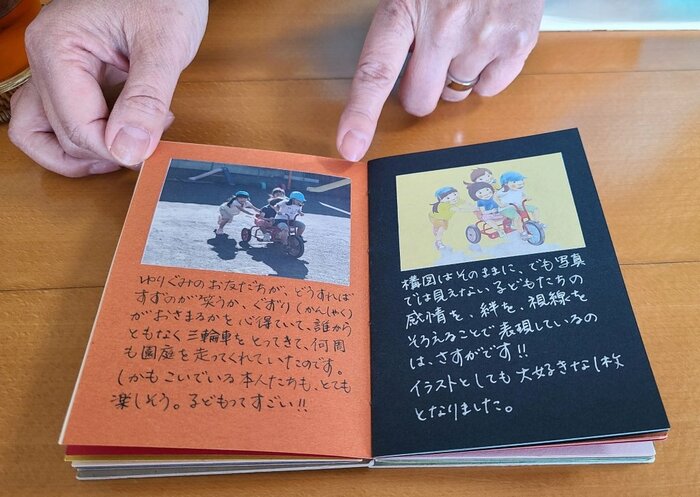

ある時、おしゃべりができない鈴乃さんのことを不思議に思った子に、竹山さんは「すずちゃんはね、ゆっくり育つ病気みたいなものを持って生まれたんだって。だからみんなみたいに上手にできるように毎日練習しているの」と説明した。

すると「そっか、すずちゃんママも毎日大変だね!」と、拍子抜けするほどすんなりとその“違い”を受け入れてくれた。

逆に、好きな食べ物などの共通点をみつけると「同じー!」と喜んでくれた。

絵本作家・竹山美奈子さん:

子供たちの質問に答えるうちに、わかったことがあるんです。曖昧にせずに自閉症についてやさしい言葉で説明すると、ちゃんと伝わるし安心して鈴乃に接することができるのだと

障がいのことを知られたくない親も多いかもしれないとした上で、理解が安心を生むのだと話す。

絵本作家・竹山美奈子さん:

どうして大きな声を出すのか、急に泣いたりするのか、理由を理解していた方が見ている人も安心なんですよ。だから迷惑をかけて申し訳ないと思うからこそ、娘のことや、自閉症のことをもっと多くの人に知ってもらいたいんです

竹山さんは「1つの理解体験があれば、そこから想像力は広がって、障がい以外の他者との“違い”も受け入れられるようになると思う」と話す。そして、そうした優しい想像力があふれる社会を目指している。

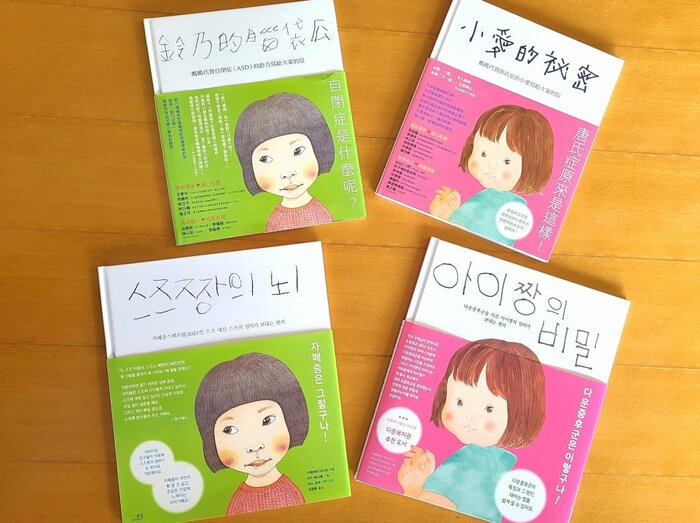

絵本はアジアへ羽ばたく

紙芝居「すずちゃんののうみそ」はその後、2年足らずで絵本として出版され、多くの人に読まれることになった。

さらに竹山さんのもとにダウン症の娘をもつ母親から「ダウン症のことを伝える絵本も作ってほしい」と相談があり、ダウン症についての絵本「あいちゃんのひみつ」が誕生した。

どちらも読みやすくてわかりやすいと、小学校の福祉の授業などで活用されるまでになった。

竹山さんの講演会も各地で開催されるようになり、自閉症とダウン症の理解の輪は、波紋のように広がっている。

その波紋は国内にとどまらず海外にも。2冊の本は、今では韓国と台湾でも出版されている。

絵本作家・竹山美奈子さん:

絵本を通じて1人でも多くの方に、障がいについて身近に感じてほしい。助け合って共に生きる「共生社会」はまだ難しいかもしれません。でも違いを知り同じところを喜ぶような、つかず離れず共存する「共存社会」なら叶えられる気がします

障がいに対して私たちは知らないがゆえに、つい「距離」をおいてしまいがちだ。その悪意のない「距離」が、時には誤解や無関心につながることもある。

この絵本は、そんな距離をぐっと縮めてくれる。

取材/高良綾乃

(テレビ静岡 テレしずWasabee)