データ処理や資料作成で活用 情報漏えい対策も

今話題の対話AI「ChatGPT」の技術を活かし、仕事の効率化を目指す――。

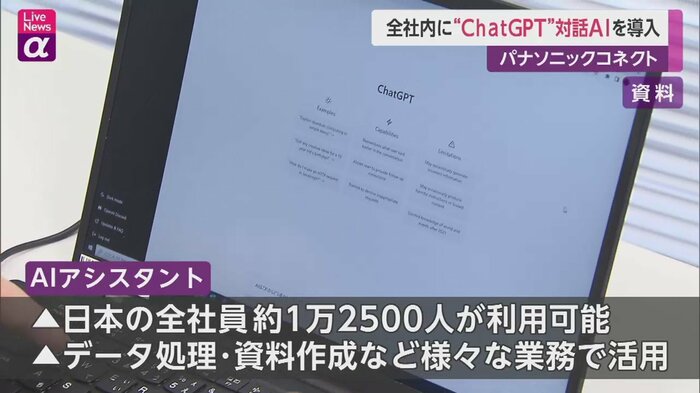

システム開発などを手掛けるパナソニックコネクトは、米・マイクロソフトと対話AI「ChatGPT」の開発企業が提供しているAIアシスタントを、2月から社内で導入した。

今回の導入では、日本で働くパナソニックコネクト全社員の約1万2500人が利用でき、データの処理や資料の作成などさまざまな業務で活用していく。

対話AIを巡って懸念されている情報漏洩などについてパナソニックコネクトは、「一定期間経ったら入力内容を削除するなどして対応する」としている。

一番大切なのは「仕組みを理解する」

「Live News α」では、キャスター取締役CROの石倉秀明さんに話を聞いた。

小澤陽子 キャスター:

すでに石倉さんも「ChatGPT」を日々の業務の中で使われているようですね。

キャスター取締役CRO・石倉秀明さん:

使い方次第で生産性は変わってくるなと感じている。分からない言葉の意味を聞いたり、知識を問う系統の質問は、かなり物足りなさを感じる。一方、論理的かつ答えが決まっているものを出してくるのはすごく精度が高い。

例えば、数年分のデータを分析したいときに、やりたいことを実現するための関数を聞いたり、データをそのまま読ませて分析するためのコードを生成してもらうなどはすごく便利。

今回の取り組みのように何かシステムを作る際のコードを生成してもらうなどは生産性も高く、うまく活用できる良い例だと思う。

小澤陽子 キャスター:

「ChatGPT」もそうですが、職場に新しいテクノロジーが導入された時に、それを使いこなすためのポイントについては、いかがでしょうか。

キャスター取締役CRO・石倉秀明さん:

一番大切なのは「知ること」。何ができて何ができないかを知ることもそうだし、どんな仕組みかを理解することがポイントになる。

そうでないと、有効に使うこともできないし、逆にどんなリスクがあるのかも正確に把握できず、いざという時に事故に繋がってしまう危険性もある。

生産性をどう上げるかという議論は常にあるが、自動でできる部分は自動化し、自分でやるべきことを減らすことは、これからの働く人全員にとって求められるテーマ。

「まず使ってみる」が“令和の必須能力”

小澤陽子 キャスター:

テクノロジーは日々、進化していますが、それを使いこなす私たち働く側も、一緒にアップデートしていくことが求められそうですね。

キャスター取締役CRO・石倉秀明さん:

Adobeの調査によると、日本人は勤務時間の約35%をいわゆる“雑務“に使っていて、先進7カ国の中で最も多い。

この時間を減らして、成果につながる仕事に充てる時間を増やすにはテクノロジーの活用は必須になるはず。

新しいものに対して「様子を見る」「検討する」ではなく、まず使ってみる、そして自分で実際に体験してみるという姿勢こそが、令和の時代のビジネスパーソンにとっての必須能力になってくるのではないかと思う。

小澤陽子 キャスター:

このGPTは今はまだ学習中で、得意なこと苦手なことがあるようですが、「よく分からないから使わない」でなく、例えば「職場に少しクセのある新しい仕事仲間が入ってきた」と思って、リスクもちゃんと理解しながらサポートとして有効に使えば、“いい相棒”となるかもしれません。

(「Live News α」3月9日放送分より)