春を告げる選抜高校野球大会が、まもなく阪神甲子園球場で始まる。

この蔦の絡まる美しいスタジアムは、ドームと人工芝が当たり前のようになっている昨今のプロ野球球団の本拠地のなかで、太陽の下、自然芝の上で競技が行われる、いわば野球の原点を守り続けてきた「頑固な」球場だ。

この甲子園という名はファンの間でよく知られているように、完成時の年が干支で甲子の年だったことがその由来である。

「甲子」はその干支の第一番目ということで、縁起の良いこともちろんである。関係者もその縁起のよさに球場の無事と発展に願いをかけたのだろう。竣工は大正13年(1924年)の8月。ということは、来年に満100歳を迎えることになる。願いは見事にかなった。そしてこれだけ長きに渡って、親しまれ愛され続けた球場はほかにはないだろう。

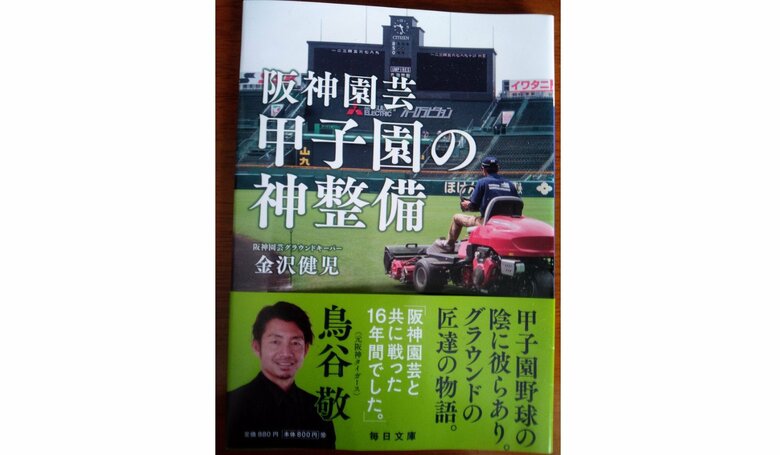

今回の書評は、その甲子園球場の縁の下の力持ち、グラウンド整備の人々の悪戦苦闘を描いた『阪神園芸 甲子園の神整備』(金沢健児 著・毎日新聞出版)である。

サラリーマンからグランドキーパーに

著者であるチーフグラウンドキーパーの金沢氏は「この本のタイトルには『神』なんて言葉が使われているが、私たちはそんなたいそうな存在ではない。むしろ、球場を整備する、地味な裏方だ」と謙虚な人柄をしのばせる一方、「それでも、グラウンド整備こそがスポーツの試合の質を支えているという側面はあるはずだ」と誇りをもって自らの仕事に取り組んでいる人でもある。

金沢氏と甲子園との付き合いは古い。4歳の時に叔父が高校野球の兵庫県大会に出場したときに母親に連れて行かれた時が最初だという。当時、兵庫県予選の何試合かは甲子園で行われていたようだ。母子家庭の一人っ子だったが、母はやがて甲子園球場の職員として働き始める。当時、球場関係者の家族は「顔パス」で球場に出入りできたらしい。だから著者は空いている席で野球観戦していたそうだ。プロ選手とキャッチボールをしたり、藤田平さんや掛布雅之さんによくかわいがってもらっていたともいう。

そんな環境で育ったものだから、中学では当たり前のように野球部に入った。もちろん高校に入ったら甲子園を目指すつもりでいた。肩も相当強かったようだが、その肩を痛め野球を断念した。そこへ伝説のグラウンドキーパーのチーフ、藤本治一郎さんから声をかけられた。

「健ちゃん、もう野球やってへんのやったら、夏休みなんもしてへんねやろ。甲子園に来うへんか。表には出されへんけど、スコアやったらだれにもわかれへんから、アルバイトで来いや」

母も本人も藤本さんとは顔なじみだったが、母子家庭の経済的なことを考えてくれてのことだったのかもしれない。金沢少年は中学・高校と甲子園でのアルバイトで明け暮れた。そして高校を卒業すると、野球とは何の関係もない会社のサラリーマンになった。

そんなある日、阪神園芸でグラウンドキーパーを募集しているという話を母から聞いた。

「やりたいんやったら、自分で言いに行き」

母は特に勧めるわけでもなく、ただそう言っただけだった。

そしてめでたく入社の運びとなったが、いざグラウンドキーパーになると、もちろん学生時代のアルバイトとわけが違った。

「健ちゃん」という呼び名は「金沢」に変わった。またグラウンドキーパーの仕事は体力的にもかなり過酷だという。

甲子園の水はけのよさはもはや伝説の域に達しているが、それはそういったグラウンドキーパーたちのたゆまぬ努力があってこそである。

だが著者によると、グラウンドは単に水はけがいいだけではダメらしい。「水はけがよく、水持ちがよく、弾力がある」のがいいグラウンドの条件なのだという。その相反する条件を達成するにはグランウドキーパーの知恵と職人的な技が要求される。

まず、グラウンドの勾配の工夫である。野球場のグラウンドはピッチャーマウンドを頂点にしてフェンスに向かって勾配をつけている。この勾配を常に一定に保つことが表面排水で重要な役目を果たすのだ。頂上から麓まで雨水を均等に流れさせることによって、水たまりができにくくなる。これは日常的な整備だが、最も重要な整備が、シーズンオフの1月から2月にかけて行われる「天地返し」と呼ばれる作業である。

甲子園のグラウンドは四つの層をなしている。一番下に「ぐり石」と呼ばれる大きな石が敷かれている。その上には小さい砕石が並べられ、またその上には火山の砂利、一番上が黒土と砂が混ぜられたもので30センチの厚さがある。

確かに言われてみれば、甲子園の土はかなり黒っぽい。そしてこの黒土と砂との絶妙な配合が水はけのよさの理由の一つである。だが、グラウンドは少しずつ砂が浮いて黒土が沈みこんで固まっていく。それを25センチほど掘り返して黒土と砂の配分を適正なものにするのが「天地返し」である。この掘り返しをいつ実施するかで、その年のグラウンドコンディションが決まってしまうものらしい。

天地返しのあと、まとまった雨が降るのを待つ。そして雨のあと、タイミングを見計らって何日後かに小さなローラーで固めていく。そのタイミングが非常に難しく、計測器ではなく、足でグラウンドを踏みしめた感覚で決めるのだという。

幻の“内野自然芝”計画

また、天然芝にも秘密がある。甲子園の芝は「二毛作」なのだという。

「甲子園の芝には、冬芝と夏芝がある。冬芝は一年草で、夏には消え、毎年10月ごろに種まきをする。種をまくだけで伸びてくるのが冬芝だ。一方夏芝は、ベースになる多年草である。冬芝が元気な時期になると、休眠期を迎える」

こうして一年を通して青々とした芝生を見せてくれるのだが、やはり雑草などが生えてくるので手入れは大変である。この芝生に関して「秘話」を明かしてくれている。

大リーグのスタジアムでよくみられる“内野も自然芝”という形を、甲子園でも検討したことがあったのだという。ピッチャーマウンドとランニングゾーン以外の内野も芝にするという計画だ。確かにフランス庭園のような幾何学的な美しさもあり、内野手にも優しいが、結局実現には至らなかった。外野とちがって内野となれは守備陣も多いうえ、打球も勢いがある。極度に芝が傷んでしまうことが分かったからだ。

甲子園が阪神タイガースの本拠地というだけなら、実現したかもしれないという。ただ一日で四試合行われる日もある高校野球、それも春と夏に連日にわたって行われることを考えると、やはり諦めざるを得なかった。個人的には内外野総天然芝張りの甲子園球場を見たかったが、まあ、あの黒土の内野と青々とした外野こそ甲子園だと思うと、逆に野趣に富んだ味わいがあると思えてくるから不思議である。

また、甲子園球場もドーム化の話はあったようだが、1995年の阪神淡路大震災によって、検討だけで終わったという。

その阪神大震災で著者の母が被災して亡くなられたことが、一度だけさらっと記されている。思えばこの母は、著者が野球から離れようとするたびに、もう一度野球の周辺に戻る契機を作ってくれている。伝説のグラウンドキーパーから甲子園でのアルバイトを提案されたのも、野球をあきらめた息子をみて母がその人に相談したのかもしれない。サラリーマンを送っている息子にグラウンドキーパーを募集していることを教えたのも、母である。

母の気持ちを第三者が想像たくましくすることはおこがましいが、どうしてもそう思えてしまうのである。

【執筆:赤井三尋(作家)】