3年前の1月23日、新型コロナウイルス初期の感染爆発でロックダウンの措置がとられた湖北省・武漢。1年ぶりに訪れた現地でみたのは、日常を取り戻し活気にあふれる街と、それとは対照的にひっそりとその存在感を失いつつある“負の遺産”だった。

24時間体制で監視されるなかでの取材だったが、こうした厳しい状況にも関わらず、24歳の娘を亡くした女性がインタビューに応じ、今なお続く“闘い”について胸の内を明かした。

日常を取り戻した街 現地日本人も期待

武漢の玄関口の「漢口駅」。人の出入りを禁止する柵が設けられ厳戒態勢となった様子は当時の象徴的なシーンの1つだ。今回そこを訪れたのは1月17日。はからずも阪神大震災発生28年の節目で、日本では今年も変わらぬ祈りがささげられたが、ゼロコロナ解除後の漢口駅には驚くほどの変化があった。

私はゼロコロナ政策下の2021年、2022年の1月にも漢口駅に来た。当時は入口に入場規制のゲートが設けられ、陰性証明や健康コードの提示、体温のチェックが一人一人行われていた。今回はそういう煩わしいものは一切なく、人々は自由に往来。また過去2回は多数の警察官・警備員が常に周辺を巡回していたが、その数もかなり減っていた。

「2020年からの厳格な規制が無くなって、今はコロナ前に戻ったようです」

駅前にいた武漢市民からはこんな声も聞かれ、世界からコロナの“震源地”とも言われた現地が日常を取り戻した様子を肌で感じた。

そんな武漢の街中は、春節シーズンとも重なり活気にあふれていた。若者を中心に人気の繁華街にある日本料理店は、開店後すぐに満席になっていた。

店を営む長尾和良さん(44)は「店舗契約をした直後にロックダウン、2022年12月には自分も感染した。行動制限で街から人が消えたことも頻繁にあり自分にも店にも辛い3年間だったが、今は期待の方が大きい」とゼロコロナ解除後の活気に期待を寄せる。

地図から消えたウイルス研究所…薄れゆく第1波の痕跡

では、コロナ初期の痕跡は“震源地”から消えてしまったのだろうか。

第1波の感染爆発当初、武漢市南部にはわずか10日あまりで巨大な臨時病院が作られた。中国メディアによると建築面積はおよそ8万平方メートル、1000人以上の重症患者を含む2000人以上が治療を受けたとされる。

2022年12月のゼロコロナ緩和以降、武漢でも感染者が急増しただけに、再び何かしらの活用・変化があったかもしれないと想像をしていたのだが、現地は驚くほど閑散としていて、著しい風化がみられた。建物の老朽化が進み、2022年1月に訪れた際にはほとんどの入口に警備員が配置されていたが、今回はそれもほぼゼロで、放置されていると言っても過言ではない状況だった。ただ、市民からは「土地を管轄しているのは政府なので、どう使うかは政府次第。何かあった時のために触らずにおいているのではないか」という声も聞かれた。

また、当初、多数の感染者が出た市中心部にある海鮮市場を訪れてみると、これまで同様、周囲には高さ数メートルはある壁が張り巡らされていた。

ここは2021年にWHO=世界保健機関がウイルスの発生源を調べるため立ち入り調査をした場所だ。市民によると建物の2階部分で眼鏡店が営業しているものの、市場部分は依然として使用されずに放置されているという。内部の老朽化・ウイルス発生源の調査対象としての風化は否めない。

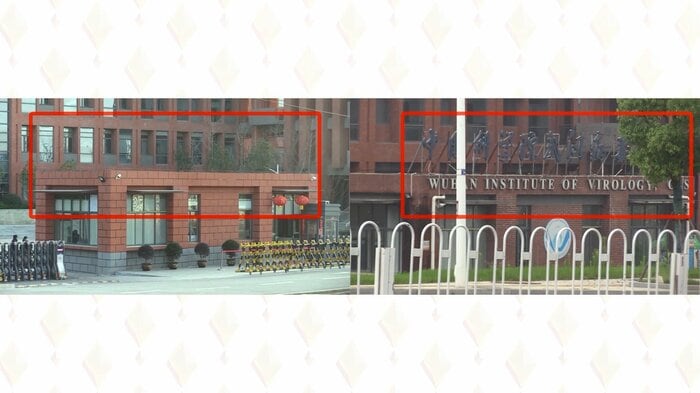

同様にWHOによる立ち入りが行われたウイルス研究所を訪れると、正面にあった「中国科学院武漢ウイルス研究所」の文字看板が取り去られていた。

さらに、この場所付近を中国の地図アプリで検索してみると、取材時には何の建物も表示されない状態になっていた。

一方で、この“何もないはず”の場所では、これまでと同様に入り口に警備員が配置され、人の出入りも確認できた。アメリカを中心にウイルスの流出源との主張がなされた場所だけに、単なる看板の付け替えなのか、研究所の移転・廃止といったもっと大きな動きなのか、今後も動向が注目される。

新型コロナの感染者が中国で初めて確認されてから3年以上が経過してなお、WHOによるウイルスの発生源調査は結論が出ていない。“震源地”とされることに異論を唱え続ける中国政府にとって、これらのゆかりの地は今なお敏感な場所だ。それを強く印象付ける出来事が取材班の身にも起こった。

素性明かさない“集団”が取材を24時間監視

「あの車、ずっと後ろをついてきている……」

現地取材車のドライバーが最初にこう口走ったのは、武漢滞在初日の1月17日夕方のことだった。海鮮市場付近にさしかかった時に「ちょっと試してみよう」とドライバーが車のスピードを落とすと、後ろの車はクラクションを鳴らすこともなく”同調”した。市場前の駐車場に車をとめて中から様子をみていると、その車から人が下りてきてこちらの様子を確認していた。

実は、1年前に市場の撮影をしていた際には、突如、公安当局者が現れ30分ほど事情を聴かれた。この時は最初に声をかけられた段階でこちらの所属会社を言い当てられたが、今回は声すらかけてこない。きくまでもなく「全て」を把握していると言わんばかりだ。監視しているのは私服の公安当局者とみられる。

そこで、その人物がしばらく車から離れているのを見計らって、こちらが駐車場から外に出たところ、後方ではその人物が慌てて車に戻り発進させる様子も見て取れた。

こうして一旦は尾行から逃れることができたが、すぐに別の車が跡をつけるようになった。今度は小型の装甲車のようにも見えるジープ型の車両だ。

我々の行動は、無数にある監視カメラなどを通じて筒抜けのようで、宿泊先のホテル前にも複数の車が横付けされていた。常に5~6人が集団で我々の行動を監視している。取材を終えて散歩がてらホテル近くの飲食店に食事に行くだけの時でさえ尾行された。あまりの露骨さにこちらのスタッフが身元を尋ねると「取材車のドライバーの知人だ」などと答え、その場を立ち去った人物もいた。そして、よくみると毎日少しずつメンバーを変えている。

こうなると道ですれちがった人、店の中の店員・客、そしてデリバリーのドライバーですら怪しく感じ、我々は現地で朝から晩まで24時間、疑心暗鬼の日々を送ることになった。また、こちらの行動がこの集団に“不法行為”と解釈されると身柄拘束のおそれもある。この状況は、中国でお祭りムードがピークを迎える年越しや新年はもちろんのこと、武漢から上海に戻る航空機に搭乗するところまで続いた。

一方で、滞在先のホテルの部屋からは意外な光景も目にした。中国の大みそかにあたる1月21日、朝から監視の車が複数台停まっていたが、昼すぎになってそのうちの1台の周りに人が集まりだした。様子をみていると一人一人に箱が配られている。もしや我々の身に何かおきるのだろうか。

不安にかられていたところ、箱を受け取りバラバラに散った男の1人が近くの飲食店の屋外テーブルに座り、箱を開けて何かを食べ始めたのだ。そして途中からは立ち上がったまま、いわば食べ物をかきこんでいる状態になった。彼らが実際に食事をしていたのは5分ほどで、車に戻ってきて中に入るのかと思いきや受け取った手拭きらしきもので口を拭い、そのまま箱を捨てにいく様子もみられた。

中国全体が春節のお祭りムード一色となる一方で、組織の人間として、24時間ターゲットの監視・尾行を“続けなくてはならない”悲哀のようなものを感じた一瞬だった。

24才の娘を失った母 「日常がどう変わろうとも災難は永遠に続く」

今回、こうした我々に対する監視や尾行を承知の上でカメラ取材に応じてくれたのは、ロックダウン中の2020年2月に新型コロナで24才の娘を亡くした楊敏さんだ。

待ち合わせ場所で楊さんとおちあった時、周囲には例の男性たちの姿があった他、取材車で移動しながら楊さんから話を聞いていた時には、男性たちが運転する車が取材車の前後を挟み、あからさまな監視体制になることもあった。いつ何が起きるか分からない“トリカゴ”状態だった。

しかし、今なお日常的に当局からのあの手この手の圧力を受けている楊さんは「ボディーガードがたくさんいると思えばいい」と気丈に振舞っていた。

楊さんによると、亡くなった娘は武漢市内の病院に乳がんの治療で入院中に新型コロナに感染した。当初、“ヒトヒト”感染の可能性が公表されず、地元政府による情報隠ぺいが娘の死につながったとして、責任を問う裁判をおこそうとしている。訴状はこれまでに2度提出した。しかし1度目の2020年は裁判所から「受け付けられない」との電話があり、2度目の2021年は反応すらない状態だという。

「娘が“殺された”のに政府の責任を追及しきれておらず、娘に合わす顔がない。母親失格です」とやり場のない怒りを口にした楊さんだが、亡くなった当時のことで印象に残っていることはないかと尋ねると「当時のことを思い出すと辛くなるので、あまり話をしたくない。これからも命をかけて闘う」と前を向いてきっぱりと語った。

また、ゼロコロナ政策の緩和後に感染爆発が起こったことについても言及した。楊さんは、「政府は市民を3年間閉じ込め、すべてをめちゃくちゃにした挙句、何の準備もないままゼロコロナを緩和した」と強く非難したうえで、「第1波のとき同様、政府発表は最初から最後まで全部ウソばかり。一体誰が信じられるのか」と改めて不信感をあらわにした。

こうして取材終了後、楊さんを自宅近くまで送り届けた際には、私たちが離れたところを見計らって男性たちの1人がわざわざ楊さんの真横に駆け寄り、スマートフォンを向けていた。また取材翌日には、夫が朝から当局に呼び出されて事情聴取を受け、自宅周辺には見知らぬ4人の男性が現れて楊さんの行動を監視していたという。

それでも楊さんは我々に対し「自分がしていることは公明正大で何の問題もないはず。今回取材したことをしっかりと報道してほしい」と自らの覚悟を示した。

楊さんの身を賭した訴えに対し、国際社会そして日本メディアには一体何ができるのだろうか。武漢の街が日常を取り戻す中、我々にも重い課題が突きつけられている。

(FNN上海支局長・森雅章)