パリの街角では…

フランスでは11月の第3木曜日のランチタイム、ボジョレ・ヌーボーを飲みながら皆が名ソムリエよろしく、品評し合っている光景が街のあちらこちらで見られる。フランスの人たちにとってこの日は特別な日なのだ。

フジテレビのパリ支局勤務時代、近くのビストロでは毎年、当日になると店のおばちゃんが、「もうボジョレ・ヌーボー飲んだ?」とウィンクしながらグラスをそっと差し出してくれ、私たちもご相伴にあずかっていたものだ。

今年のボジョレ・ヌーボーは?

今年のボジョレ・ヌーボーは円安やロシア上空の飛行制限による輸送代の上昇などで、昨年に比べてかなり割高らしい。

とはいえ、日本は世界有数のボジョレ・ヌーボー人気国。

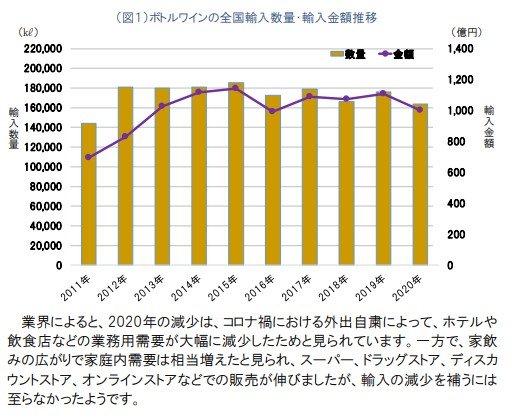

東京税関のボトルワインの輸入量統計もボジョレ・ヌーボーの人気に左右されるところが多く、毎年11月頃は航空貨物の輸入量が増加するとのこと。

ボジョレ・ヌーボーって?

ボジョレ・ヌーボーの始まりは諸説あるものの、前述したフランス人の当日を迎えると皆、挨拶代わりに「もうヌーボー飲んだ?」と尋ねたり、街が明るく賑やかになったような気分になることから言えば、やはり生産者や土地の人々が収穫や自然への感謝やお祝い行事でフランス国民の生活の一部なのだろう。

そのボジョレ・ヌーボーで知られるボジョレー地区は、フランス第2の都市リヨンの北に位置する地区で、ロワール川とソーヌ川に接する自然豊かなところだ。

ボジョレー地区のワインで特に知られているのはその年の新酒をさすボジョレ・ヌーボーだが、もちろんヌーボー仕様のものとは違うワインも星の数ほどある。ただし、ボジョレ・ヌーボーを名乗れるのはガメイ種のぶどうを使用したものなど細かくAOC=原産地呼称統制によって決められている。

ワイン造りもサステナブル=「持続可能な」

一方、ここ数年でワイン造りにもサステナブル=持続化の波が押し寄せています。

サステナブル農法は「ビオ」や「オーガニック」と言われる農法とは違い、農薬などを絶対に使わないというものではなく、あくまで「持続可能な」を目標として、適切に何を使い、何を使わないかをその時の状況に合わせて判断していくというものです。

地球温暖化は、これまでその地域で栽培していたブドウの品種が気温の上昇に対応できなくなるなどワイン造りにも甚大な影響を与えます。

そのため、ボジョレー地区でも二酸化炭素の排出量などを抑えるため馬や牛、電動トラクターを使ったり、また食物由来の物質で土壌改良を行うなど、ワインを後世に引き継ぐための様々な努力が行われています。

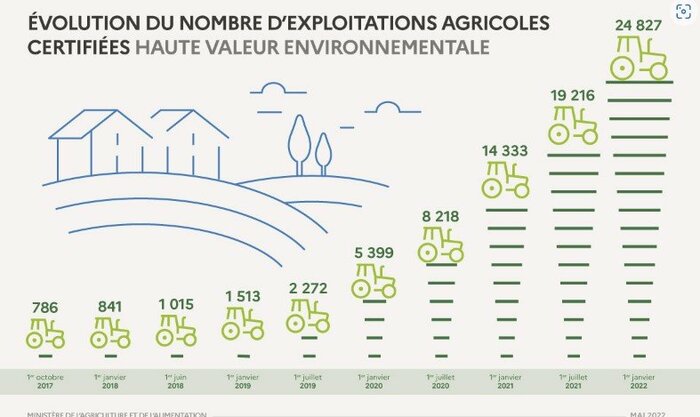

フランス農業・食料主権省によると2022年1月までに24800以上の農地が「持続可能へ」の取り組みによるHVE認証=「環境価値重視認証」を取得しています。

最後に…

環境問題や持続可能への対応がワインの品質向上に直結するわけではありません。それどころか、害虫などの被害を受ける可能性もあることから、生産者らは試行錯誤を繰り返しているのが現実です。今年のボジョレ・ヌーボーを飲む際には、少しだけそんなことも話題にしてみてはいかがでしょうか?

Bon Appétit !!

【執筆:フジテレビ 解説委員 小泉陽一】