8月3日からの大雨では東北や北陸などで大きな被害が報告され、各地で避難所が開設された。このように災害に遭うと、避難所で生活をせざるを得なくなったり、被災した自宅の片付けが生じたりするケースもある。

そのような状況になった場合、今の時期だと、熱中症対策も同時に考えないといけない。こうした中、内閣府は、避難所生活や自宅の片付け作業によって熱中症のリスクが高まる、と注意を呼び掛けている。

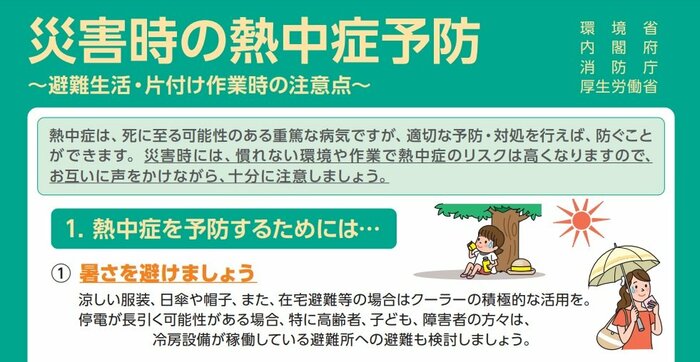

内閣府などがまとめ、2022年6月に改訂したのが「災害時の熱中症予防 ~避難生活・片付け作業時の注意点」だ。

この中で、「災害時には、慣れない環境や作業で熱中症のリスクは高まります」と指摘したうえで、災害時に熱中症を予防する方法を示している。

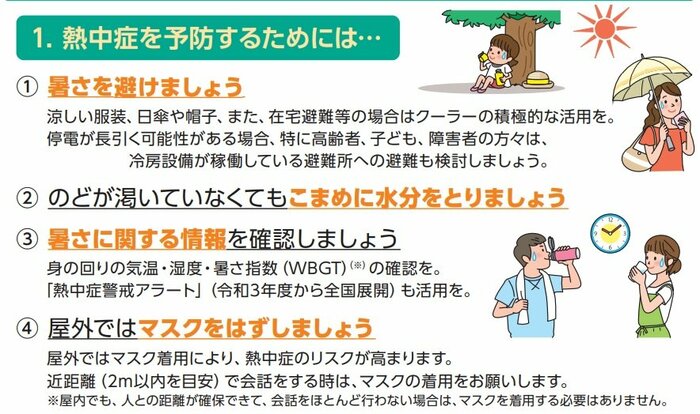

1つめは「暑さを避けましょう」。

「涼しい服装、日傘や帽子、また、在宅避難等の場合はクーラーの積極的な活用を」と呼びかけている。

2つめは「のどが渇いていなくても こまめに水分をとりましょう」。

3つめは「暑さに関する情報を確認しましょう」。

「身の回りの気温・湿度・暑さ指数(WBGT)の確認を。熱中症警戒アラートも活用を」としている。

4つめは「屋外ではマスクを外しましょう」。

屋外ではマスク着用により、熱中症のリスクが高まることから、マスクを外すよう、呼びかけている。一方で「近距離(2メートル以内を目安)で会話をする時は、マスクの着用をお願いします」としている。

また、屋内でのマスク着用については、「屋内でも、人との距離が確保できて、会話をほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要はありません」とのことだ。

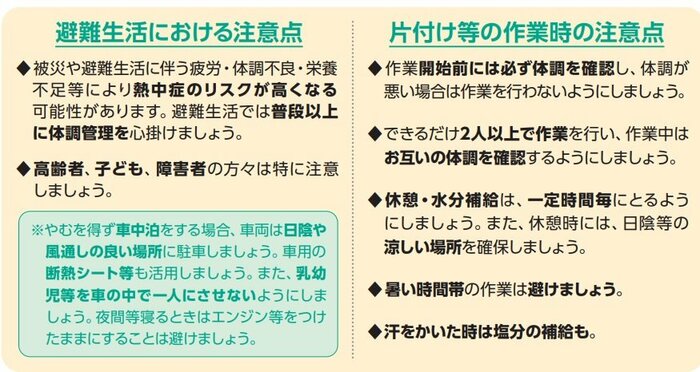

また、「避難生活における注意点」としては、以下を示している。

・被災や避難生活に伴う疲労・体調不良・栄養不足等により熱中症のリスクが高くなる可能性があります。避難生活では普段以上に体調管理を心掛けましょう。

・高齢者、子ども、障害者の方々は特に注意しましょう。

・やむを得ず車中泊をする場合、車両は日陰や風通しの良い場所に駐車しましょう。

・車用の断熱シート等も活用しましょう。

・乳幼児等を車の中で一人にさせないようにしましょう。

・夜間等 寝るときはエンジン等をつけたままにすることは避けましょう。

「片付け等の作業時の注意点」としては、以下を示している。

・作業開始前には必ず体調を確認し、体調が悪い場合は作業を行わないようにしましょう。

・できるだけ2人以上で作業を行い、作業中はお互いの体調を確認するようにしましょう。

・休憩や水分補給は、一定時間毎にとるようにしましょう。また、休憩時には、日陰等の涼しい場所を確保しましょう。

・暑い時間帯の作業は避けましょう。

・汗をかいた時は塩分の補給も。

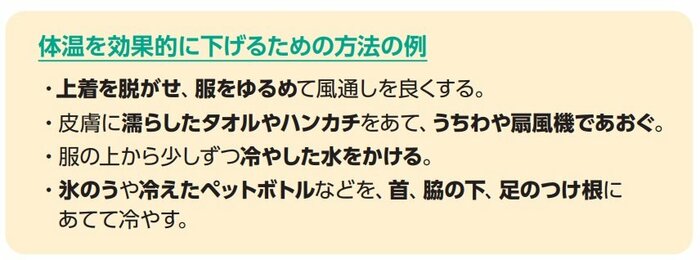

また、熱中症が疑われる時の「体温を効果的に下げる方法」の例としては、以下の4つの方法を紹介している。

・上着を脱がせ、服をゆるめて風通しを良くする。

・皮膚に濡らしたタオルやハンカチをあて、うちわや扇風機であおぐ。

・服の上から少しずつ冷やした水をかける。

・氷のうや冷えたペットボトルなどを、首、脇の下、足のつけ根に あてて冷やす。

このようにそれぞれのポイントを紹介しているが、「災害時の熱中症予防 ~避難生活・片付け作業時の注意点」は6月に改訂されたばかりだ。改訂によって何が変わったのだろうか。

厚労省通知を受け「マスク着用に関する文言を一部修正」

また、「停電が長引く可能性がある場合、特に高齢者、子ども、障害者の方々は、冷房設備が稼働している避難所への避難も検討しましょう」とも書かれている。冷房設備が稼働している避難所に行きたい場合、どこに問い合わせればよいのか?

内閣府の担当者に話を聞いた。

――「災害時の熱中症予防」は2022年6月に改訂。改訂によって何が変わった?

マスク着用に関する、厚労省からの通知を受けて、マスク着用に関する文言を一部修正しています。

改訂前の項目名は「屋外で人と2メートル以上離れているときはマスクをはずしましょう」。説明には「暑熱環境でのマスク着用は熱中症のリスクを高めます。新型コロナウイルス感染症予防と熱中症予防を両立させましょう」と書かれていました。

――「災害時の熱中症予防」を公表した理由は?

災害が起きたときの熱中症予防について、幅広く知らせる意味合いがあります。その中でも、とくに、被災して避難所で生活をされている方や、在宅避難をされている方、避難所で生活しながら自宅の片づけをされている方に向けて、この情報をお知らせしました。

――災害時には、慣れない環境や作業で熱中症のリスクは高くなる。これはなぜ?

避難所での生活は、自宅とは違い、慣れない方々と生活をすることになり、食事も自分のペースでとることができません。

また、自宅が被災すると、片づけなど、普段は生じない作業が生じてしまいます。こうしたことによるストレスなどで、熱中症のリスクは高くなるということです。

「お住まいの市町村にお問い合わせください」

――「停電が長引く可能性がある場合、特に高齢者、子ども、障害者の方々は、冷房設備が稼働している避難所への避難も検討しましょう」と書かれているが、停電が長引くというのは、どのような場面を想定している?

在宅避難と避難所での避難、両方の場面を想定しています。

――停電が長引く可能性があり、冷房設備が稼働している避難所に避難をしたい場合、どこに問い合わせればよい?

避難所の開設は市町村が責任を持ってやっているので、お住まいの市町村にお問い合わせください。

内閣府などがまとめた「災害時の熱中症予防」には、コロナ禍で災害に遭ったとき、熱中症になるのを防ぐために重要なポイントが分かりやすく示されている。これから秋に向けては台風が襲来する可能性もある。いつもと違う環境でかかるストレスへの対策も必要なので、災害に遭う前に、ぜひ一度、チェックしておいてほしい。