長野市篠ノ井の布団店「かねこや」。信州ではおなじみの「長座布団」発祥の店として知られ、市民に愛されてきたが、時代のうねりの中で101年の歴史に幕を下ろした。

101年の歴史 惜しまれつつ

こちらは長野市川中島町の西沢恒子さんの家。座卓に敷いているのは正方形の通常の座布団ではなく、長方形の「長座布団」。冬の信州ではおなじみの光景だ。

西沢恒子さん:

楽で良い、この辺の農家はほとんどこれ

この長座布団を西沢さんは長年、同じ店で購入して愛用している。長座布団“発祥の店”とされる長野市篠ノ井の「かねこや」だ。

かねこや店主・森幹生さん:

周りにフランス産のウールとポリエステルが半分ずつ混ざった綿が巻いてある。クッション性と耐久性を備えている

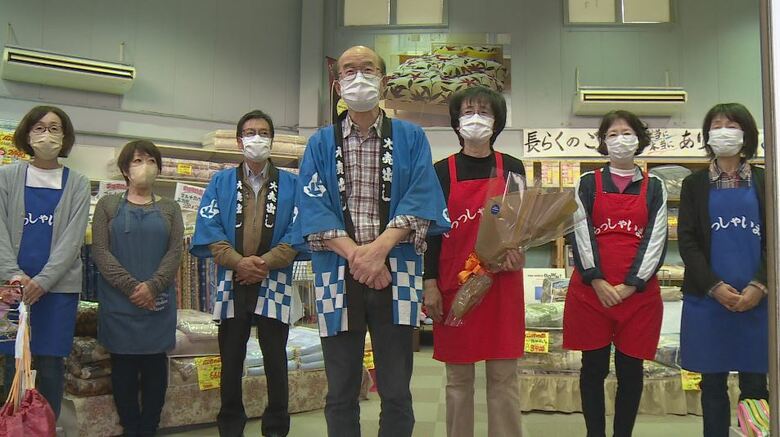

営んできたのは、3代目店主の森幹生さん(66)と先代の娘で妻の恵子さん(65)。2人にとって4月24日は、特別な一日だった。

客:

寂しいね。良いお店、もったいない。おしまいにしちゃうのは

妻・恵子さん:

ありがとうございます

店の歴史は101年。しかし、4月24日に最後の営業を迎えたのだ。

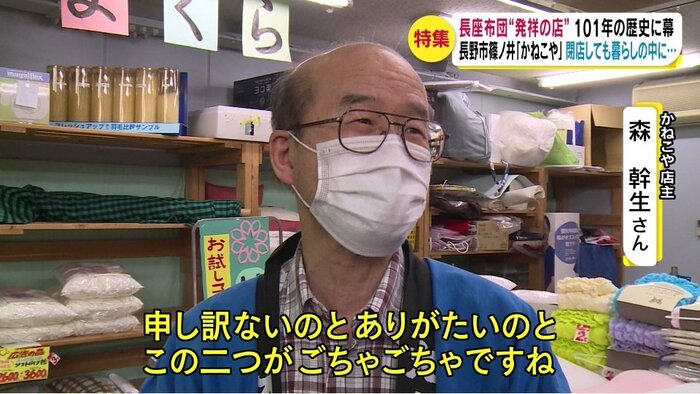

かねこや店主・森幹生さん:

ずっと申し訳なさは残ったままですけど、申し訳ないのとありがたいのと、この二つがごちゃごちゃですね

大勢でこたつを囲むのに最適

店の前身は大正10年(1921年)にスタートした「製綿工場」。戦後、2代目の吉治さんが綿を扱う技術を生かし、布団の専門店へと業態を変えた。

その後、昭和40年代から売り出されたのが長座布団。先代のアイデア商品だ。

妻・恵子さん:

昔はひと家族の人数が多かった。座布団がバラバラでは、食事で集まってくると隙間ができて冬は寒いということで、何か面白いことができないかなと

「大勢でこたつを囲む信州の冬にぴったり」とヒット商品となり、多い年には5000枚以上を売り上げた。その頃、小学生だった恵子さん。

妻・恵子さん:

(父に)「勉強なんてしなくていい、店手伝え」と言われて。皆さんに重宝がられているのは、とってもありがたい

かねこやの長座布団は、世代を超えて愛用されている。長野市合戦場の森山さんの家では、祖母、母、そして4カ月の息子も「長座布団ユーザー」だ。

森山由佳さん:

(小さな子どもは)寝てるとフィットするみたいで、ちょうどいいかなと。大学行くときも、嫁に行くときも長座布団と共に。ローテーブルにセットで長座布団があって、そこで昼寝したり、のんびりしたり。そういうのが当たり前

羽毛布団を取り入れるも時代が変化

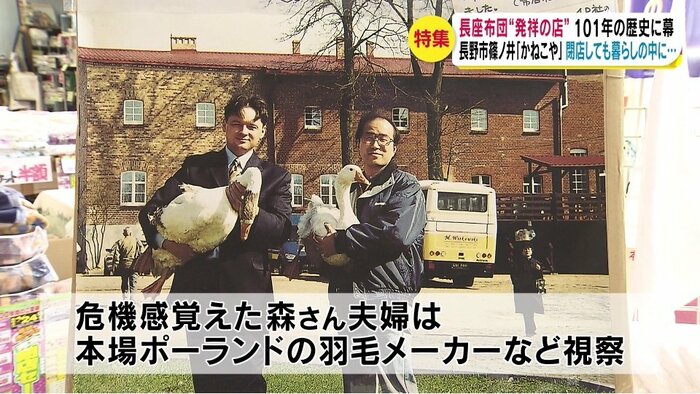

店を受け継いだ3代目の森さん夫婦。この30年ほどの間で、布団の主流は綿から羽毛へと切り替わっていった。

妻・恵子さん:

綿の布団はかねこや、羽毛は他の店。そういう感覚で対応されて、これはまずいよと

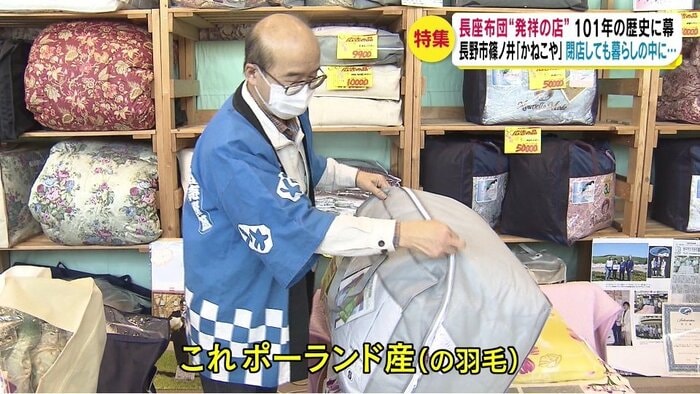

危機感を覚えた2人は、本場ポーランドの羽毛メーカーなどを視察。高品質の羽毛を取り寄せ、職人手作りの羽毛布団を手掛けるようになった。

かねこや店主・森幹生さん:

これはポーランド産(の羽毛)。ダウンジャケットでさえ数十グラムしか入っていない、それであんなに違う。これが信州の寒い冬に私たちを温めてくれる

羽毛布団は売り上げを支える柱となったが、近年は量販店で手ごろな値段の品が売り出され、インターネットでも購入できる時代。価格競争では太刀打ちできない状況になっていった。

かねこや店主・森幹生さん:

残念ですけど世の中が、どんどん安いものへと思考が変わってきていることもあるし、この辺りが潮時かなと。100年を迎えましたので、区切りをつけようかと

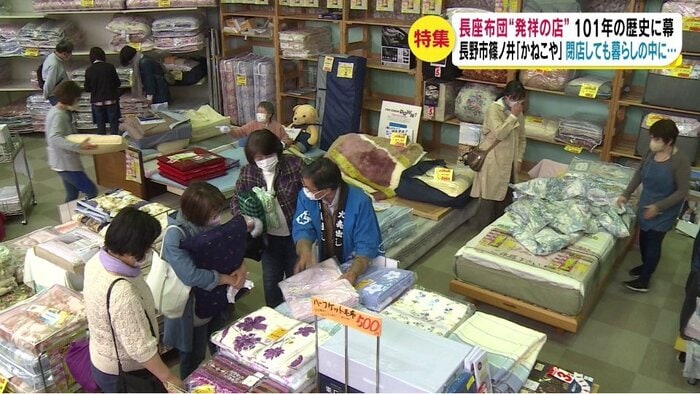

2月から閉店セールが始まり、長座布団は早々に売切れたという。

妻・恵子さん:

「この先、どこに相談に行ったらいいのよ」「どこに買いに行ったらいいのよ」と、励ましやお叱りの言葉をいろいろいただいて。こんなにも支えてもらっていたんだと実感しました

迎えた最後の営業日

親子連れの客:

お客さん用の布団や羽毛布団も何枚か買わせてもらっていて。ちょっとどころではなく寂しいです

と、新たに子ども用の布団を購入した。

夫婦で来店:

最初(10年前)は、結婚して布団を買うときに来たのがご縁で。「十何年も使ますよ」とお話を伺ったんですけど、買ったまま使っています

夫婦で来店:

次、新調するときに、どこ行ったらいいかなと

店にかつてのようなにぎわいが訪れた。

妻・恵子さん:

2月5日から閉店セールが始まって、体もめっちゃしんどい。でも楽しい。いろんなお客さんにお会いできて、おしゃべりもできて

そして訪れた閉店時刻。

かねこや店主・森幹生さん:

無事に閉店できると思います。ホッとしてますけども…。ありがとうございました

妻・恵子さん:

最後の最後まで駆け付けてくれる方がいらっしゃって、本当に感謝、感謝の一言。いい思いをさせてもらったかなと。ありがとうございます

長い歴史に幕を下ろした街の老舗。しかし、店が生み出した長座布団は信州の暮らしの中に息づき、これからも重宝されることだろう。

(長野放送)