ゲームやチャットで「アバター」を使うのは今や当たり前だろう。

アバターとは自分の分身という意味で、このようなCGのキャラクターを通じてコミュニケーションを楽しんでいる人も多いだろうが、実は「アバター」を使うと、より自分の「素」をさらけ出すことが明らかになったという。

4月12日、東京都市大学やTIS株式会社・岡山理科大学・工学院大学は、「オンラインでのコミュニケーションで自己開示を促すにはVRアバターを用いることが効果的であること」を明らかにしたと発表した。

(※自己開示とは、自分のことをありのままに伝えること。)

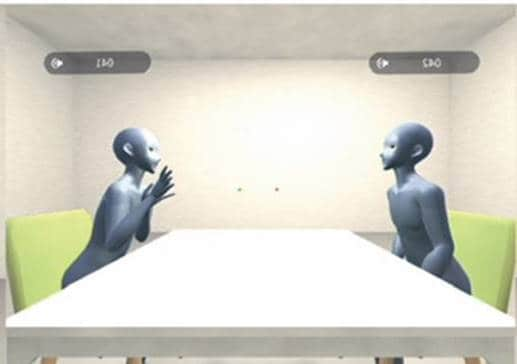

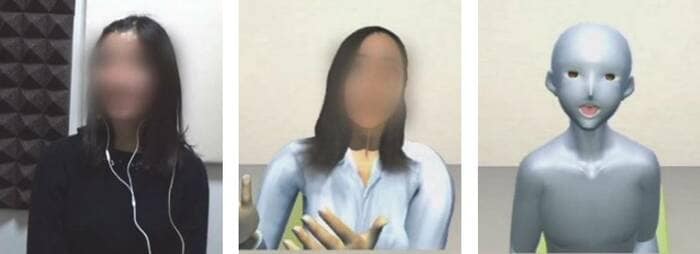

同研究では、一般から募集した20~59歳の男女54ペアに、「素顔のままのビデオチャット」、「ユーザーと似ているVRアバター」、「似ていないVRアバター」を使って、それぞれ会話してもらった。

その結果、最も自己開示が促されたのは「似ていないVRアバター」で、続いて「似ているVRアバター」「ビデオチャット」という順になったという。

ビデオチャットは相手の顔が写ったモニターを使って会話する。

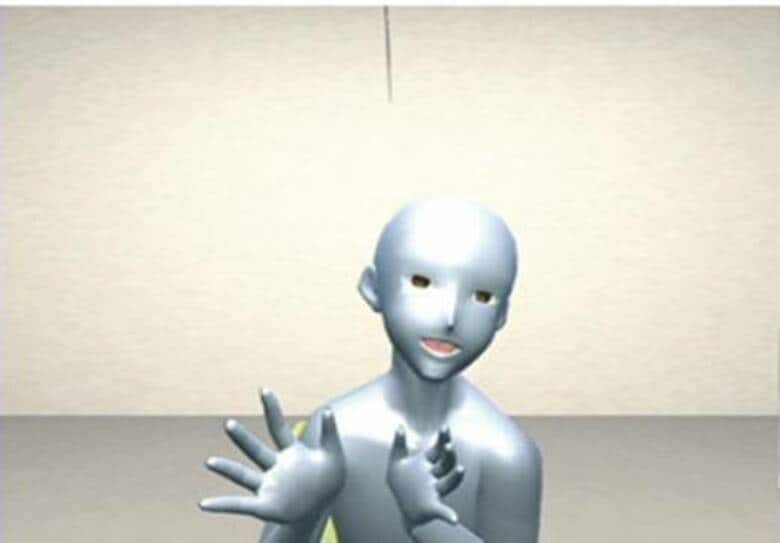

VRアバターの場合は、ヘッドマウントディスプレイを装着して、手や口の動きをユーザーと連動し、対話相手のアバターに向かって会話をする。

実験では、対話中に参加者がどの程度自己開示したかを、言語行動とパラ言語行動(声の高さ、話すテンポ、声質といった言語の周辺的側面)の観点から評価したという。

例えば、下記のような話は自己開示レベルが高いと判断された。

「僕、たぶんプライドは結構高いほうで、でも運動神経が良くなかったんですよね。特に球技がだめでした。」(似ていないアバター)

次のような話は少し自己開示しているという。

「僕も今24なんで、親に『その頃には結婚してたよ』みたいなことをたまに言われると、うっせえと思う。」(似たアバター)

そして以下の話は自己開示していないと評価された。

「工事現場でずっと働いているマッチョな人たちからすれば、(10キロ、20キロのものを

運ぶのは)当たり前のことかもしれないけど、いきなりは無理ですよ。」(ビデオチャット)

またVRアバターを使うと、片方のユーザーが自己開示するともう一人も自己開示する「互恵性」が見られたが、素顔のビデオチャットではなかったという。この互恵性は、医者と患者などの非対称型のコミュニケーションではなく、友達や同僚や恋人などの対称型のコミュニケーションで特に重要になるそうだ。

つまりVRアバターは、ビデオチャットより対称型コミュニケーションの支援に適している可能性があるという。

一方、参加者にアンケートしたところ、自己開示についての認識や気分の変化はいずれの方法でも違いが見られなかったという。

これは、VRアバターを使うと意識することなく自己を開示し得るということだ。

東京都市大学のプレスリリースでは、この研究を通じて1on1ミーティングやストレス解消、各種マッチングなど様々な領域で、豊かなコミュニケーション環境が実現されることが期待されるとしている。

ところで参加者はVRアバターの自分の姿をどう認識して会話しているのだろうか?またビジネスでもアバターを使うことで何かしらの嬉しい効果があるのだろうか?

東京都市大学・メディア情報学部の市野順子教授に聞いてみた。

対話相手の姿(アバター)は見えますが自分の姿は見えません

――この研究に臨んだきっかけは?

サイバー空間のコミュニケーションに関する研究は、テキストや音声を介したコミュニケーションを中心に発展してきました。そのようなサイバー空間では、人々は現実世界よりもオープンでストレートで率直な対人行動をとり、対人行動の一つである自己開示も促されることが多くの研究で示されています。では、ユーザーが増えつつあるバーチャルアバターを介したコミュニケーションでは、どうなるのだろうか?という疑問からこの研究は始まりました。

――アバターの実験では自分も姿が見えているの?

現実空間で私たちは一人称視点で世界を見ています。自分の手元や足元は見えますが基本的に自分自身の姿は見えません。

今回の実験のために実装したバーチャル空間も、現実空間と同様に一人称視点にしました。つまり、対話相手の姿(アバター)は見えますが自分の姿は見えません。参加者に、自分自身のバーチャルな姿を認識してもらうために、実験開始時に、バーチャル空間に置いたバーチャルな鏡の前で自分の姿を見てもらいました。このプロセスは、実験の際、人がバーチャル空間でアバターとなって参加する場合によく用いられます。

――VRアバターの自己開示は、グループでも効果がある?

自己開示に関わる、個人的な話題について話すのは2人である場合が多いため、今回の研究ではまず二人組に焦点を合わせました。今回の実験によって明らかになったのはあくまでも、初対面同士の二人組の場合です。2人と3人以上ではコミュニケーションの様相が異なるため、3人以上の結果は今回の研究結果と異なるかもしれません。今後の研究では、3人以上のグループも検討したいと考えています。

自己開示は心の健康につながる可能性があります

――「自己開示を促す」のはどんなメリット・デメリットがある?

社会心理学の研究によって、自己開示は主に以下のような機能があることがわかっています。これらを、メリットとデメリットに分けるとすると、感情表出、自己明確化、社会的妥当化、関係性の発展はポジティブな機能(メリット)、最後に挙げた社会的コントロールはネガティブな機能(デメリット)、になるのではないかと思います。

・感情表出:自分自身の問題や葛藤の中心となっている思考や感情をあらわにすることで、感情が浄化される。いわゆるカタルシス効果。

・自己明確化:自分の思考や感情を他者に話すことで、自分の意見や態度の曖昧さが減少する。

・社会的妥当化:自己開示した相手からのフィードバックを受けることで、社会の中での自分のレベルや自分の意見や能力の妥当性を知ることができる。

・関係性の発展:自分と相手が相互に自己開示を繰り返すことで、相互の関係が親密になる。

・社会的コントロール:特定の相手だけに自己開示することを強調して相手の好意を増大させる、特定の他者だけに自己開示しないことで関係の進展を抑制する、等のさまざまな方略をとって他者の行動をコントロールできる。

――「ストレス解消」も期待されるというのはどういうこと?

上述した、自己開示がもつ<感情表出>の機能が、ストレス解消と関連すると考えられます。自己開示は心の健康につながる可能性があることが多くの研究で認識されており、心理療法においてもその効果が実証されています。

従業員の本音を知りたい場合に有用な可能性

――アバターを使ったコミュニケーションは、ビジネスシーンでも有用?

今回の実験では、対話中に参加者がどの程度自己開示したかを、言語行動とパラ言語(声の高さ、話すテンポ、声質といった言語の周辺的側面)行動、つまり客観的な指標を用いて評価しました。また、対話した参加者自身が、対話中の自己開示や互恵性等についてどのように認識していたかを複数のアンケート、つまり主観的な指標を用いて評価しました。

その結果、客観的指標は、バーチャルアバターはビデオチャットよりも自己開示を促すことを示したのに対して、主観的指標は、両者の自己開示の程度に違いがないことを示しました。これは、バーチャルアバターを使うとユーザーは自己を開示しているにも関わらず、ユーザー自身はバーチャルアバターを使っているからといって特別な意識になっている訳ではないと解釈できます。

このことは、バーチャルアバターは、他者の率直な思考や感情を理解したい局面で有用である可能性を示唆します。そのような局面の一つとして、管理職者や経営層が、従業員の本音を知りたい場合が考えられます。

オンライン会議は一般的になったが、ビジネスでVRアバターを使っている人は少ないのではないだろうか。

最初は違和感があるだろうが、会話相手が特別意識することなく、自己開示をしやすいとなればビジネスシーンでも使えるのかもしれない。