「イケズ」という京都の人が使う言葉がある。ちびまる子ちゃんが「イケズ~」とあきらめのこもった表情で相手を非難する、あれだ。いうまでもなく「いじわる」という意味だが、「いじわる」が「意地の悪い」の省略でスッと意味が通るのに対して、「イケズ」の方は、意味は分かるにせよ響きの強さも相まって、言われた方はちょっとたじろぐのではなかろうか。

面白いことに、京都市内の路地の曲がり角には私有地を切り取って、高さ50センチほどの「イケズ石」というのが数多く置かれている。 京都は狭い路地が多く、自動車が角を曲がる際に住宅の壁や塀を損傷させないための自衛策だが、結果として運転手に「イケズ」しているという意味でのネーミングらしい。「行けず石」だという説もあるようだが、少し弱い。路地の真ん中に置いているわけではないのだから。

建築史家と建築家が論じ合う

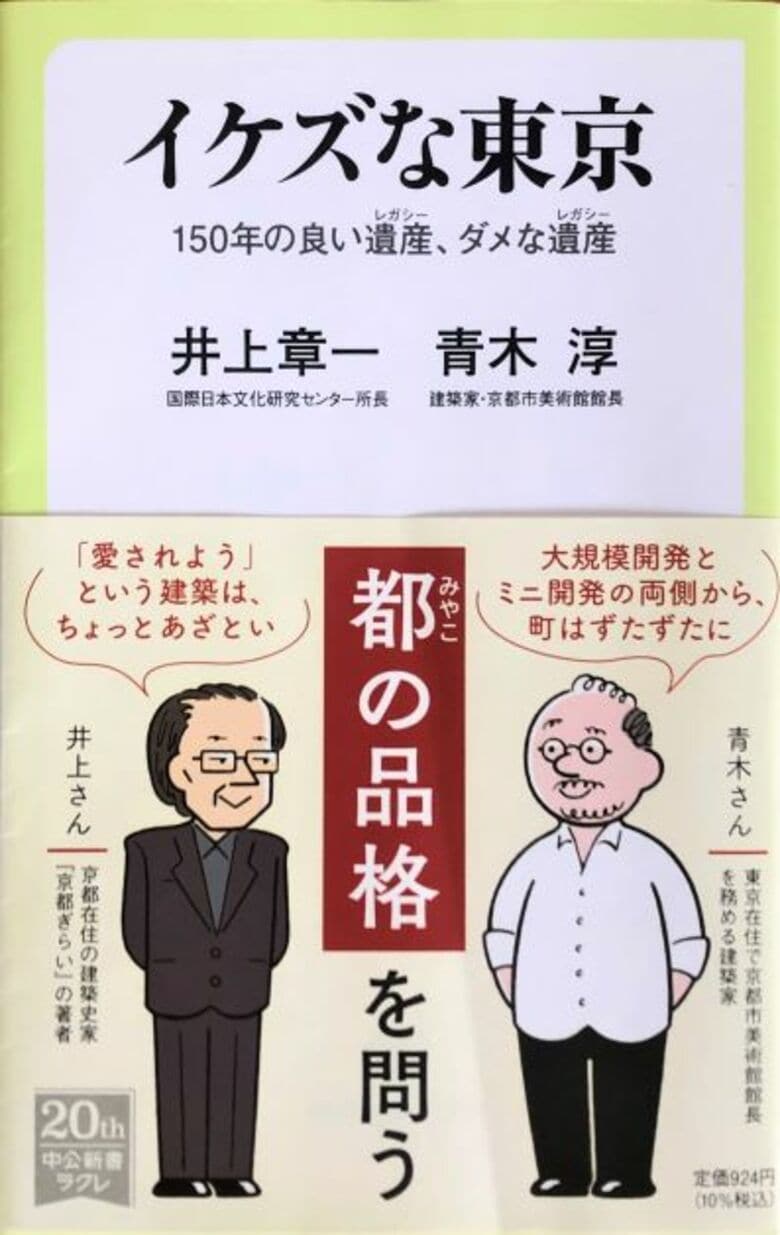

さて、今回の書評は『イケズな東京 150年の良い遺産(レガシー)、ダメな遺産(レガシー)』(井上章一・青木淳 著/中央公論新社)である。

著者のひとりである建築史家の井上章一氏(国際日本文化研究センター所長)は、文化や歴史の方面で活躍されている方だ。テレビなどメディアでの登場も多く、柔らかな京都弁で語る姿を見た人も多いと思う。京都生まれで建築学を京都大学の学部と大学院で学び、今も在住している生粋の“京都人”である。だからといって、京都大好き人間ではないらしい。書著『京都ぎらい』(朝日新聞出版・「新書大賞2016」第1位)で、洛外人(井上氏)が見た洛中人をこき下ろした本まで出している。

一方の青木淳氏は横浜生まれで、気鋭の建築家にして東京藝術大学教授。(東京藝大には建築科があり、さりげなくかっこいい)日本建築学会賞作品賞を2度受賞し、著書『原っぱと遊園地』(王国社)で芸術選奨文科大臣新人賞を受賞している。さらに、自ら改修に携わった京都市美術館(通称:京都市京セラ美術館)の館長まで務めているのである。東京と京都を股にかけて超多忙な日々を送っているに違いない。

本の帯によると、いわば文系理系両方に通じたこの二人が、「二度の東京五輪と大阪万博など、古今東西の都市開発のレガシーについて論じ合う。話題はGHQ、ナチスから黒川紀章、ゴジラ、寅さんまで縦横無尽」に取り上げ、「都市」をキーワードに、さまざまな事柄を批判・批評する。内容は、リレー・エッセイ、書下ろしの論考、そして対談とバラエティーに富んだ形式をとっている。

文化庁の京都移転

対談では「東京一極集中」の是正策として、2022年度中に本格化する文化庁の京都移転に話が及ぶ。 井上氏によると、京都側が主要文化財は近畿にあるから京都で業務を行った方がいいと言いつづけたのに対し、文化庁側は、明治以降多くの国宝・重文は東京に集まっていて、文化財管理・行政や芸術イベントの業務を考えると東京から移転しないほうがいいと主張していたらしい。 そして、井上氏はこう加える。

でも、私はそのとき、東京側の意向に感じたんですよ。「“都落ち”は絶対したくない」という文化庁職員の強い意思をね。

それに対し青木氏は、

でも今でも東京の人は首都は東京だけれど、「都は京都」と思っています。だから、文化庁の人たちの中にも「京都だったらいいかな」と思った人が多いのではないかという気がしますけれども。

と、やんわり反論している。どちらも正しいと思う。人によって違うだろう。文化遺産が大好きで、激烈な競争率を勝ち抜いて文化庁職員になった人も、やがては官僚の気風に染まっていく職員もいる、といったところだろうか。

一方、受け入れる側の京都人に対する見方は、ほぼ一致している。

井上氏が、

京都にはウルトラ京都主義者も、まだ残っています。「遷都の勅令はまだ出ていないから、都は今でも京都だ」と言うような

と言えば、青木氏も京都市美術館のリニューアル設計の挨拶まわりの際に、

先方の方が、まず「天皇が東のほうにちょっと行かれたきりまだお帰りになっていませんが」から話を始められたときは、一瞬、意味が分かりませんでした。

と応じている。

そして井上氏が「『アホ違うか』と思います」と洛外人の京都(洛中)嫌いを炸裂させている。この場合、「アホちゃうか」と読むのがおそらく正しい。

実際のところ、京都人の個性が強いのはたしかだ。際立った個性ではない。何かの折に、フッと出てしまうという類いの個性だ。観光都市なので「上っ面は良くても内面は……」という言葉はよく聞くし、実質主義の大阪人は京都人の見栄を張る態度に苦笑する。

また、京都人は企業でも店舗でも規模の大きさよりも、創業の古さを重んじる。西陣織をはじめ伝統工芸の職人たちも数多くいる。だが、京都人は懐古の中だけに生きているわけではない。意外に進取の精神に富んでいて、たとえば任天堂、京セラ、日本電産、ワコールなどは京都が発祥の地で、今も京都に本社がある。いずれもアグレッシブな社風というイメージがある企業群だ。ほかにも島津製作所、村田製作所、ロームなどのハイテク企業の本社もある。

また、京大、同志社、立命館などがある大学の街でもある。さらに東京に歌舞伎座があれば、京都には南座がある。土地柄もあって博物館も多い。観光、産業、学生の街、文化インフラの充実と、都市に必要なさまざまな要素がコンパクトにまとまっているのだ。そういった多面的な容貌をみせる都市だけに、当然そこに住む人のプライドは高くなる。一極集中のために地盤沈下の進む大阪など眼中になく、現在の首都・東京に対する対抗意識がますます高まるのである。

その結果として、東京にはない「長い歴史の重み」を直接には口に出さないが、京都人らしく婉曲に「天皇は一時的に東京におわす」という言葉につながっていくのではないだろうか。京都も上げられたり下げられたりと大変である。

建築家の3次元に対する鋭い感覚

さて、京都が密かにライバル視する東京である。京都は中国の律令制帝都をならって通りが碁盤の目になっている。東京は皇居を中心として放射線状に道路が延びている。環状〇号線という名称もこれをよく表現している。地勢をみると、京都市は北から南に向かってなだらかに傾斜しているのに対し、東京は意外にでこぼこしていて、坂道も多い。

青木氏はリレー・エッセイで、渋谷の再開発を取り上げる。

渋谷はその名が示す通り谷、しかも「谷底」で、「高低差は約20メートル、建物の4、5階分にあたる」という。東急百貨店東横店西館の解体によって移設したが、かつての地下鉄銀座線の渋谷駅がその3階にあったことをみても、その谷の深さが実感できる。地下鉄が谷の中腹から突き出ているのである。水も人も集まるその谷底に、それらの鉄道が加わる。

これら多岐にわたる流れを、谷底という一点において、受け止め、かわし、制御しなければならない。この難問に応えてつくられたのが、渋谷駅という都市空間である。流れを立体交差させ、町を重層化させる。渋谷駅が出した回答である。画期的だった。立役者は五島慶太が主導する東急電鉄である。

建築家は立体構造に敏感だとよく言われる。世界的なメガヒットとなった「ルービックキューブ」も、ハンガリーの建築学教授エルノー・ルービック氏が学生に3次元幾何学を説明するために考案したというのは有名な話だ。この文章を読んでも、そういった建築家の3次元に対する鋭い感覚がよく分かる。

さらに青木氏は、すでに閉業した東急文化会館や跨線橋、渋谷ヒカリエなど、実際の建造物に即して、人々の動線を説明する。緻密でダイナミックな印象を受ける文章だ。だが、その渋谷の基本的骨格も限界に来ている。だからこその渋谷再開発だが、破天荒で種々雑多な渋谷のカルチャーについて、

そのつくりの上で、行き当たりばったり、使い倒し続けてきた、人のたくましい営みがあったこと。(中略)水清ければ魚棲まず。その故事の上を行く。いま、渋谷は、そんな大きな挑戦の最中にある。

と締めくくった。

街並みと民族性の関係

建築史が専門の井上氏による、街並みと民族性の関係も面白い。

まず、コロナ禍の日本の対応を取り上げる。日本は「自粛の要請」という穏やかな対応をとったにも関わらず、欧米と比べてそれほど感染は広がっていない。これは日本人が「集団の和」を重んじ、エゴを際立たせないという民族性で説明されることが多い。だから強制力を使わなくとも、政府や社会の要請に従いやすいというものだ。

一見納得しやすい論法だが、井上氏はこれに異を唱える。京都の四条河原町の街並みを一望すると、どのビルも色・形がてんでバラバラだという。

ビルを建てたオーナーや建築家は、みな自分の都合でそれらの形状をきめている。思うぞんぶんにエゴを発散させたビルが、軒をつらねているのである。

京都の姉妹都市であるパリでは、そういう街並みはあり得ないらしい。

繁華街のオペラ座付近でも、ビルはみな似たような色や形にととのえられている。景観を比較するかぎり、没個性的で集団的に見えるのはあちらのほうである。

それでも、京都はまだ景観規制のあるほうだ。マクドナルドもユニクロもすき家も赤地の看板を茶色地に変更している。その井上氏が、イギリスの建築家を大阪の道頓堀を案内した。両手を挙げたランナーのネオン看板などが雑多に密集している、あの道頓堀である。

イギリス人は驚嘆した。ここは、何をやってもいいところなのか。ヨーロッパではありえない表現の自由が、この界隈にはいきづいている、と。

くだけた表現に翻訳すると「なんでもありかね、大阪は」になるし、なんとなくだが「表現の自由」云々もイギリス紳士らしいフォローのような気がしないでもない。それでも、井上氏は道頓堀の景観を肯定しているように見える。

先に青木氏が過去の渋谷について「人のたくましい営み」に言及し、「水清ければ魚棲まず」という表現をした。井上氏が案内した道頓堀は、人々があふれるほどの雑踏だったろう。

対談の「都落ち」では、ちょっとした対立点があったが、この点で二人の考えは一致している。そう、都市空間は建造物だけでなりたっているのではない。そこに大勢の人々、雑踏がなければ、都市空間は都市空間になりえないのだ。

50年以上前に人工的につくられたブラジルの首都・ブラジリアの竣工時の写真を見ると、確かに近代的なビルが建ち並び、噴水を擁した青々とした芝生に幾何学的な道路が走っている。だが、人通りは少なく、走る自動車もまばらだ。美しい光景だが、ブラジルなのに何となく寒々しい感じもする。都市空間とはどういうものをいうのか、この本を読んで少しだけ分かった気がするのである。

【執筆:赤井三尋(作家)】

『イケズな東京 150年の良い遺産、ダメな遺産』(井上章一・青木淳 著/中央公論新社)