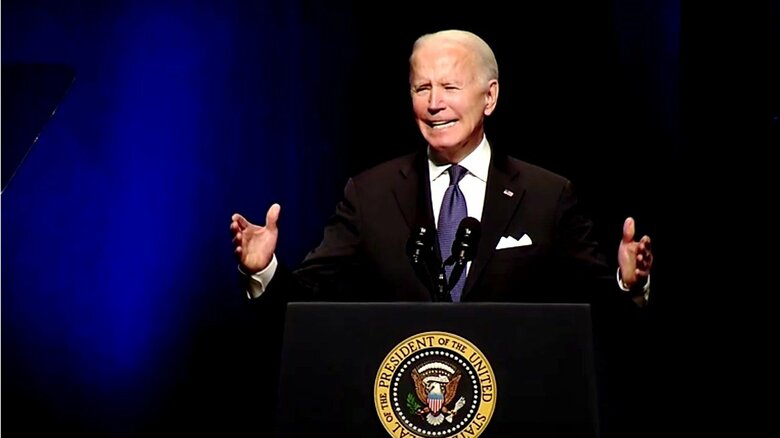

バイデン政権が発足して一年が過ぎた。しかし、一年前の期待は急速に萎んでいる。決して期待が大きかったわけではない。普通の状態に戻してくれさえすればそれでいいという期待だった。トランプ時代の喧騒と対立を鎮めてほしい、人と人とが普通にアメリカが直面している問題について会話ができるような状態に戻して欲しい、そうした期待だった。しかし、振り返ると、この期待は大き過ぎた。アメリカは想像以上に深い闇に入り込んでいる。

2020年の大統領選挙に敗北したものの、敗北を認めず不正を訴え続け、そしてそれが2021年1月6日の議会乱入事件(MAGA反乱)に至った一連の流れを見て、さすがにトランプ時代の「過剰さ」に終止符を打つべきだという方向にアメリカが全体として舵を切ったかに思われた。そうした方向転換を推進していくにあたって、バイデンほど適任の人材はいないかのようにも見えた。

確かにバイデンは、エキサイティングな政治家ではない。壮大なビジョンを掲げるようなタイプでもない。アメリカ人が好むような若々しいリーダーでもない。失言も多い。特徴はといえば、とにかく政治家としての経歴が長いということくらいだっただろう。

「譲歩」「妥協」「交渉」「合意」を美徳として

しかし、最終的にバイデンが選ばれたことについては、それなりに合理性があった。それは、古き良き時代の超党派的な雰囲気が残る上院の文化の中で育った政治家として、自説を押し通すのではなく、「譲歩」「妥協」「交渉」「合意」といった態度を美徳として身につけていたからだ。バイデンは、人の背中を抱え込むようにして話し込みながら、どうにか合意をとりつける「人たらし」タイプの政治家だった。

もちろん、上院議員時代、副大統領時代と、政治家として数多くのスタンドプレーはしただろう。しかし、バイデンは、マイク・マンスフィールドやハワード・ベイカーなどの「上院の巨人」たちが君臨した時代の上院に育てられた「旧時代」の政治家だった。それは彼の政治家としての体質になっていた。

自分の限界を知り身につけた「共感力」

バイデンの年齢も常にマイナス点とされたが、そうとばかりも言い切れなかった。というのも、若い頃のバイデンは、自信に満ち溢れ、自分の声に酔いしれるようなところがあったという。現に若きバイデンをアメリカは大統領としては受け入れなかった。二回の大統領選挙でバイデンは泡沫候補のまま終わっている。

バイデンはオバマ政権の副大統領に任命されると、自分よりもはるかに若いライジングスターを前に政治家としての資質の違いを見せつけられる。オバマ政権の継承者としても、はじめからヒラリー・クリントンで決まっていたようなところがあった。当然、バイデンとしては不服だっただろう。さらに2015年には最愛の息子のボー・バイデンを脳腫瘍でなくしている。こうした体験を通じて、バイデンは珍しく70代にして大きく成長したというような見方さえあった。つまり、自分の限界を思い知らされ、最も重要なものを失い、共感力を身につけたということだ。

こうした資質が、深い政治的・文化的分断に苛まれ、パンデミックの影が全米を覆い、民主主義そのものが危機に瀕しているという感覚とうまく合致したといような見方も可能である。つまり、2020年の大統領選挙においては、仮に若き日のバイデンが出馬していたとしてもダメで、年老いたバイデンだったからこそ勝ち残れたということだ。

時代の要請に合致した3回目の挑戦

そう考えると、2020年に待望されていたのはサンダースでも、ヒラリーでも、オバマでもなく、まさにバイデンこそが最も時代の要請に適った政治家だったという評価もあながち大袈裟ではなかった。過去二回大統領選挙に出馬し、泣かず飛ばずだったバイデンが、やっと70代後半の三回目のチャレンジで、時代の要請に合致したということだ。

政治を普通に退屈なものにしてくれるとの期待、そして人々から愛されることはないかもしれないが、少なくとも嫌悪感を引き起こすようなタイプではないことこそが、バイデンの強みだとされた。バイデンほど嫌いになることが難しい政治家もいないのではないか、当時はそう思えた。

バイデンといえば、政策的実績よりかは、ちょうど民主党のメインストリームを見極める「ポジション取り」の感覚に長けた政治家だった。右にも左にもぶれず、ちょうどその時のメインストリームを見極める嗅覚とでもいえばいいだろうか。これらがバイデンの強みだった。現に、政権が発足してしばらくは順調な滑り出しだったかのように見えた。内政、外交ともに、バイデン政権のスピード感のある対応に驚いた人は少なくないだろう。

迷走するバイデン、失望する国民

しかし、1年経って、これらの強みはほぼ雲散霧消してしまった。いまの共和党のバイデンに対する敵意にも近い感情は、1年前は想像もできなかったほど高まっている。アメリカ政治の動向を追っている人ならば、「レッツ・ゴー・ブランドン(Let's go Brandon)」という政治スローガンを聞いたことがあるかもしれない。これはバイデンを罵る婉曲的な政治スローガンで、このフレーズの意味を共有する人たちの間では、これは「“Fワード”・ジョー・バイデン」を意味するものと解されている。

トランプ・グッズを販売しているサイトなどでは、普通に売られている。トランプ支持者たちが、このフレーズがプリントされたグッズを身に纏いながら、このスローガンを連呼する場面も珍しくない。

バイデン自身も、バランスをとりながら合意を取りつける政治姿勢を投げ捨て、一気に左の方に舵を切り、そうしておきながら自党の合意さえも取りつけられず、迷走しているように見える。

なにか単一のトリガーがあって、バイデンに対する期待が蒸発していったわけではない。政権発足から1年経って、もはや目の前の事態をトランプ政権のせいにすることもできない状況の中、これまで積み重なってきたことが、バイデンに対する失望につながっている。

「トランプ党化」する共和党

コロナをめぐる状況を抑え込めないこと、アフガニスタンからの撤退に伴う混乱、人々の生活を直撃するインフレ、重要法案を(民主党をひとつにまとめられないため)通せない状況が、総体としてバイデン政権に対する失望感を加速させている。ますますトランプ党化する共和党の敵意はいずれにせよ高まっていくだろう。

どうしたら立て直せるのか。答えは容易には見つからない。バイデン自身はますます頑迷になっているようにもみえる。共和党はバイデン政権の迷走ぶりに息巻き、攻勢を強めている。アメリカは冷戦が終わってから国内的な分断に苛まれてきた。解説するわれわれも大統領選挙のたびに、アメリカを拘束する「深い分断」について語ってきた。しかし、解説する側も、それを受け止める側も、もはやそれに慣れっこになってしまったところがある。

しかし状況は確実に悪化している。「茹でガエル」の話ではないが、もうあまりにも長い間確実に進行しているので、今の状況を見てももはや感覚的に麻痺してしまい、こんなものだと達観してしまう場合さえある。しかしそうではない、「分断」を超えて「内戦状況(civil war)」に突入しつつあると語り始めている人たちもいる。内戦はさすがに大袈裟だという反応もある。しかし、今の状況を乗り切っていくためには、現況の難しさを認識することから始めなければならないだろう。

「アメリカ・イズ・バック」はどこへ・・・

2022年はバイデン政権にとっては厳しい一年になるだろう。11月の中間選挙の見通しは暗い。ここで敗北すると、もともと二期目は難しいこと(本人は再選を狙うとしている)、さらにバイデン政権を継ぐと目されたハリス副大統領がバイデン以上に厳しい評価にさらされていることを考えると、二年目を終えたところで「根深い(ディープ)レイムダック」に陥っていく可能性は低くはない。

ロシアがウクライナに対する攻勢姿勢を強め、中国もアメリカの様子を窺っている。国内の政治的基盤が脆弱な大統領がアメリカの対外行動にどのような影響をもたらすかは多様なパターンがありうるが、ポジティブな効果ということはないだろう。

バイデン大統領の第一声は、「アメリカ・イズ・バック」だった。いまやあの第一声を聞いた時の、慎重な楽観論は国際社会の側にもない。アメリカは容易には抜けられない沼に足を取られてしまっているように見える。それは、バイデン政権を超えたアメリカ自身の問題でもある。

【執筆:慶應義塾大学総合政策学部教授 中山俊宏】