やはり北朝鮮は動いた

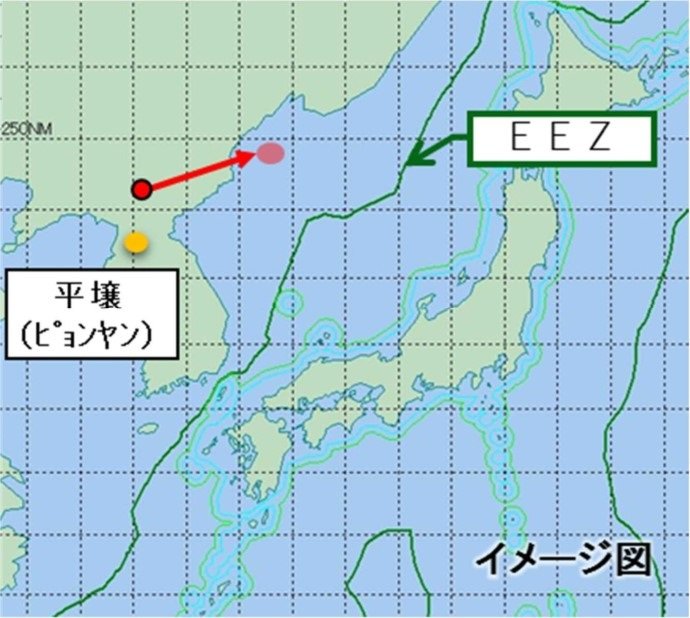

2022年1月5日、午前8時過ぎ、北朝鮮の慈江道(チャガンド)竜林郡(リョンリムグン)都陽里(トヤンリ)から、1発の飛翔体が発射された。

この飛翔体について、防衛省は、同日午前、「弾道ミサイルの可能性があるものを東方向に発射。通常の弾道軌道だとすれば約500km飛翔」との認識を示した。

また、同日午前、韓国の聯合ニュースは「韓国軍の合同参謀本部が、弾道ミサイルと推定」と伝えるとともに「昨年、北朝鮮が初めて発射試験を行った火星8型極超音速ミサイルの二回目の発射試験の「可能性」も伝えた。

極超音速ミサイルとは

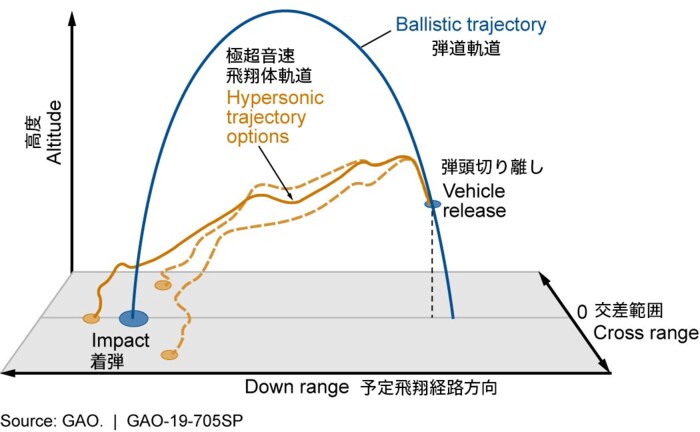

極超音速ミサイルとは、マッハ5以上の極超音速かつ機動しながら飛行し標的に向かうミサイル。

(米国会計検査院 GAO-19-705SPより)

野球に例えれば、剛速球かつ変化球であり、バットをかわすといったところだろうか。

火星8型は、2021年10月に平壌で開かれた兵器展示会「自衛2021」で展示され、先端部は、例えれば万年筆のペン先のような形。

円錐形を半分にし、平らな面で揚力を生む特異なウェーブライダー形状だった。

翌6日、北朝鮮メディアの労働通信や朝鮮中央通信は「国防科学院は1月5日、極超音速ミサイルの試験発射を実施した」との記事を一枚の画像とともに掲載した。

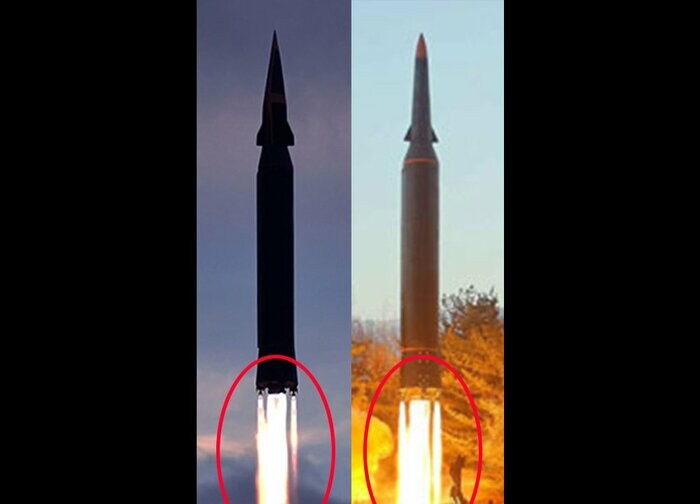

画像には、上昇するミサイルの噴射炎が、太い主噴射炎の左右に細い姿勢制御用のスラスターの噴射炎が見える。

さらに、1月5日に発射されたミサイルを搭載した移動式発射機は6軸12輪という大型の車輌で、キャブ等の形状含め、火星12型中距離弾道ミサイル(推定射程3700km)用の移動式発射機に似ていた。

「火星12型中距離弾道ミサイル」の移動式発射機(下)(労働新聞・2017年9月16日)

北朝鮮の"火星8極超音速ミサイル"と1月5日に発射された"謎"のミサイル

北朝鮮が、極超音速ミサイルと発表していたミサイルには、2021年9月に試験発射されていた前述の「火星8」がある。

今回の発射画像にみる噴射炎は「火星8」の噴射炎に似ているが、火星8の名前は今回の記事中になく、1月5日に発射されたミサイルは火星8ではない、ということを示唆。

1月5日に発射されたミサイル(右)(労働新聞・2022年1月6日)

名前すら明らかにされない“謎のミサイル”だった。

ミサイルの先端部は、火星8のウェーブライダー滑空体より細い。

1月5日に発射されたミサイルと同種とみられる弾頭部(右)(朝鮮中央テレビ・2021年10月12日)

このため、1月5日に発射されたミサイルの先端は「自衛2021」で展示されていた円錐形に四枚の小さな翼を付けた先端部を持つ別のミサイルのようであった。

しかし、移動式発射機は、「自衛2021」で展示されていた「火星8」の移動式発射機同様、6軸12輪の大型車両であった。

「火星8型極超音速ミサイル」の移動式発射機(下)(朝鮮中央テレビ・2021年10月11日)

"謎"のミサイルは極超音速ミサイル?

6日の北朝鮮メディアの記事は、さらに「試験発射において…分離した極超音速滑空飛行戦闘部(弾頭)に新たに導入された側面機動技術能力を評価した。発射後に分離された極超音速滑空飛行戦闘部(弾頭)は、初期発射方位角から目標方位角に120㎞を側面機動し、700㎞に設定された標的に誤差なく命中した」と記述。

ミサイルから分離した先端部の極超音速滑空体が、今回の試験では、横方向への機動を行ったと強調していたのである。

2021年9月に発射された火星8は、到達高度30km、飛距離約200km、最高速度がマッハ3程度であったとされ、極超音速には達していなかった。

だが、今回発射されたミサイルについては、韓国・国防部が「初期分析では速度がマッハ6程度…飛行距離は北朝鮮が主張している700kmには到達できないと評価したと説明した」(韓国・聯合ニュース1/7付)という。

つまり、マッハ5以上という極超音速は達成していたが、飛距離は700kmより短いというのである。

そして、韓国・国防部は「極超音速の飛翔体の技術には至っていない」と結論づけていた。

言うなれば、剛速球ではあったが、変化球ではなかった、ということだろうか。

そして、日本側の分析では「通常の弾道ミサイルよりも低い最高高度約50km程度で飛翔。飛翔距離は、通常の弾道軌道だとすれば約500kmであったと推定。これまで北朝鮮により発射されたことのない新型弾道ミサイルである」(岸防衛相1/6)として、”弾道ミサイル”との認識を強調している。飛距離については、約500kmという数字を「通常の弾道軌道だとすれば」と条件付きで、打ち出しているので、例えば、不規則軌道機動ミサイルのように着弾前に落下の角度を引き上げ、飛距離がさらに延びていた可能性を否定していない。最高高度が50km程度で、500km以上、700km未満も飛翔していたなら「これまで北朝鮮により発射されたことのない新型弾道ミサイル」との観方は頷ける。

弾道ミサイルは、発射後、弓なりの楕円軌道を描き、標的の上に落下する兵器だ。

"謎"のミサイルは極端に低く飛ぶ弾道ミサイルか

2003年版の防衛白書には、一般論として、「速度:射程1,000km級の弾道ミサイルの最高速度は毎秒約3km(マッハ約9)」であり、「射程1,000km級の弾道ミサイルの最高高度は約300km」と書かれていた。

そうなると、1月5日に北朝鮮が発射したミサイルは、防衛白書に例示された弾道ミサイルの軌道より、かなり低く飛んだことになる。

どうやって、こんなことが可能になったのだろうか。

あくまでも推測だが、今回発射されたミサイルは、発射後、姿勢制御用に噴射を行うスラスターを使って、横倒しに近い姿勢にして、横向きに低く加速。

その上で、先端の小さな制御翼を4枚持つ弾頭部を切り放したのではないか。

今回、飛翔したのが約500km、または、700kmとしても、ミサイルのブースター部分は、射程3700kmの火星12型弾道ミサイルの短縮版であるとするなら、今回の発射は、燃料や酸化剤の量を減らしていた可能性もあり、燃料・酸化剤を増やせば、到達高度が多少、上がったとしても、飛距離は火星12型に匹敵はしなくても、日本列島の大部分に届くほど延伸するかもしれない。

では、なぜ北朝鮮は、これほど低く飛ぶ弾道ミサイルを開発したのだろうか。

"謎"のミサイルの開発目的は?

日本の弾道ミサイル防衛は、まず、イージス艦に搭載したSM-3迎撃ミサイルで迎撃することになるが、SM-3は、空気の薄い空間での迎撃用に開発されており、高度70km未満では迎撃が難しい。

さらに、地上のPAC-3迎撃ミサイルは、逆に、高度30km未満でないと迎撃が難しい。

従って、高度50km前後で、滑空するように飛んでいると、日本の弾道ミサイル防衛では迎撃が難しくなる可能性がある。

さらに懸念されるのは、ブースターから切り放されたミサイル先端の弾頭部だ。

"謎"のミサイルの弾頭部

1月5日に発射されたミサイルの先端が「自衛2021」に展示されていた、四枚の小翼を持つ細長いものと同じとすれば、それは、1980年代に米国が生産し既に退役しているMGM-31BパーシングⅡ準中距離弾道ミサイルの先端部に似ている。

パーシングⅡの弾頭部には、小型のレーダーがあり、ブースターから切り放され、下降する際、このレーダーで標的を確認。

姿勢制御用のスラスターとともに4枚の小翼を動かして、機動し、標的を目指すというものだった。

北朝鮮が、“新型弾道ミサイル”の弾頭に小翼を付けたのも何らかの機動性を意図したものと考えても不自然ではないだろう。

1月5日の発射では、機動性が不十分で、韓国・国防部が分析したように「極超音速の飛翔体の技術には至っていない」としても、将来は分からず、北朝鮮が、極超音速ミサイルを完成させ、配備する可能性も否定出来ない。

日米2プラス2で表明された"極超音速ミサイル"への懸念

だからこそ、1月7日に開催された日米の外務・防衛担当閣僚による日米安全保障協議委員会(2プラス2)の共同発表文書に「核兵器、弾道・巡航ミサイル及び極超音速兵器を含む先進兵器システムの大規模な開発や配備について、懸念を共有」「極超音速技術に対抗するための将来の協力に焦点を当てた共同分析を実施」等、極超音速兵器への懸念が初めて、明記されたのだろう。

日本周辺で、懸念される極超音速兵器は、北朝鮮のものだけではない。

軍事評論家の岡部いさく氏によると

「日本にとって気がかりなのは、中国やロシアが極超音速兵器を実用化しつつあること。まず中国が、DF-17という射程2000km以上のミサイルに極超音速滑空弾頭を装備して、すでに実戦配備しています。さらにH-6N爆撃機に搭載する極超音速滑空体ミサイルの開発も進めています。ロシア国防省は、極超音速巡航ミサイルのジルコンを今年には軍に引き渡し開始と発表しています。しかもこの中国とロシアの極超音速兵器は核弾頭を装備する可能性があるんですよ」

ジルコン極超音速巡航ミサイル(ロシア国防省公式映像 Youtubeより・2021年7月19日)(右)

これに対して、アメリカはどうなのか。

極超音速ミサイルで中露に遅れをとる米国。しかし極超音速ミサイル迎撃手段の研究開始

岡部さんによると

「もちろん極超音速兵器の開発やテストを行ってはいるんですが、まだ実用化にはかなりの時間がかかりそうで、中国やロシアに比べて、この分野では米国はずいぶん遅れてますね」

では、極超音速ミサイルを迎撃することはできないのだろうか。

岡部さんは、米国は極超音速ミサイルの迎撃手段を検討中だという。

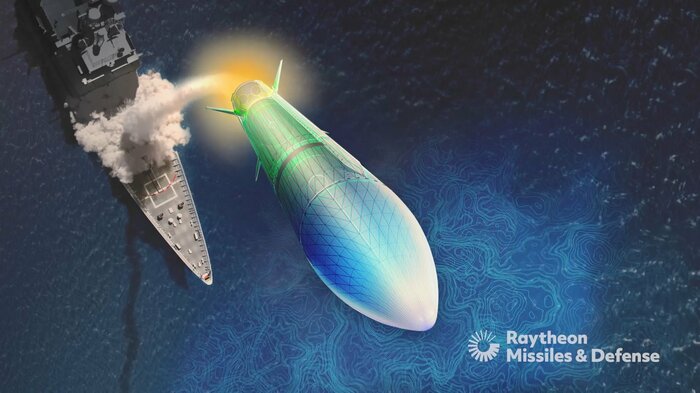

「アメリカ国防省は、極超音速兵器迎撃用のミサイル、『GPI:Glide Phase Interceptor (グライドフェイズ・インターセプター=滑空段階迎撃ミサイル)』の概念研究の発注契約を有力メーカー3社と結んだところです。迎撃する相手は大気圏上層部~大気圏内を極超音速で飛び、しかもコースを変化させるという、これまでにない兵器ですから、迎撃ミサイルにも全く新しい性能が求められます。射程が長くて、加速も大きく、運動性も高くなくてはならないでしょう。迎撃ミサイル本体だけでなく、極超音速の目標を捉えて迎撃ミサイルを誘導して命中させるために、宇宙配備の衛星センサーやレーダー、コンピューターなども新しいものが必要になるでしょうね。かなり大がかりな開発計画になるんだろうと思いますよ」

日本の安全保障は、未曾有の事態に直面しているのかもしれない。

【執筆:フジテレビ 解説委員 能勢伸之、岡部いさく(@Mossie633)】

極超音速ミサイルが揺さぶる「恐怖の均衡」 日本のミサイル防衛を無力化する新型兵器 (扶桑社新書)