京王線や小田急線など電車内で乗客が襲われる事件が相次いでいることを受け、電車内の防犯カメラ設置の義務化が検討されているが、実際に事件に巻き込まれた時の被害者の補償はどうなっているのだろうか。

犯罪被害者の支援に関わってきた元警察庁担当官と子供を殺害された犯罪被害の当事者の思いを取材した。

事件きっかけに犯罪被害給付制度制定

京王線や小田急線の事件では刃物で襲われるなど実際にけがをした乗客をはじめ、事件に遭遇して精神的なショックを受けた乗客も数多くいるとみられる。

日本では1974年におきた三菱重工ビル爆破事件をきっかけに被害者への経済的支援の検討が始まり、80年に犯罪被害給付制度を定めた法律が制定された。その後、95年の地下鉄サリン事件や2004年の犯罪被害者等基本法の成立などを受けて給付対象の拡大や金額の引き上げが行われてきた。

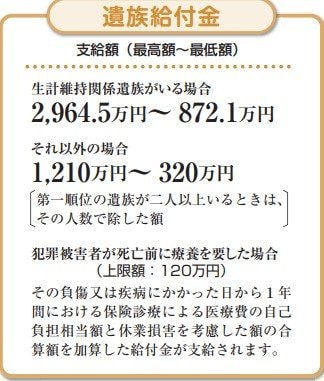

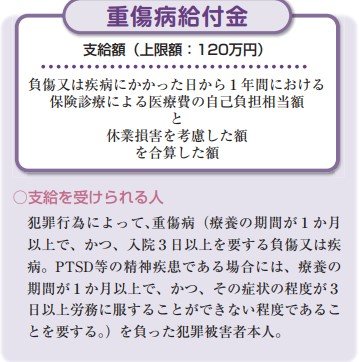

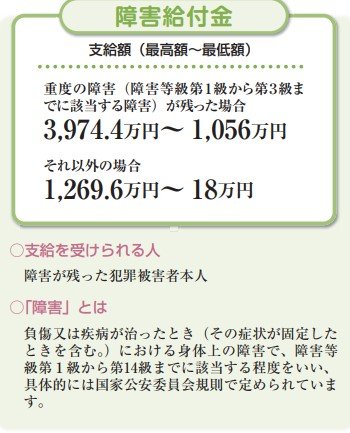

給付金には遺族への給付、けがや病気の給付、障害の給付があり、国から一時金として支給される。それぞれの上限額は遺族給付金が約3千万円、重傷病給付金が120万円、障害給付金は約4千万円となっている。

給付を受けるには管轄の警察本部や警察署で受付をして、都道府県の公安委員会に申請を行い、公安委員会の調査を経て支給、不支給が裁定される。

民間のカウンセリング、条例制定の自治体も

また全国被害者支援ネットワークなど民間の支援団体も被害相談やカウンセリングなどを行っているほか、東京都や大阪府など32都道府県、8政令指定都市、384市区町村が犯罪被害者支援の条例を制定していて(2021年4月現在)、迅速に犯罪被害に対応できるように相談窓口や人員の整備などにあたっている。

このほか被害者支援には被害者や遺族が刑事裁判に参加して被告人質問などができる「被害者参加制度」、刑事裁判の有罪判決を受けて迅速に損害賠償を請求できる「損害賠償命令制度」などがある。

警察庁で犯罪被害者対策室長や警察大学校長などを務め、現在も犯罪被害者の支援に携わる安田貴彦氏に聞いた。

加害者からの賠償は難しいことも

ーー被害者への賠償はどうなる?

安田氏:

「本来は事件をおこした犯人自身が損害賠償をすべきですが、こうした犯人は賠償できるようなお金を持っているケースは少なく、たとえ民事裁判に勝ったとしても、行方が分からなくなったり、資産を隠してしまったりすることもあります。こうした被害者や遺族を支援するため、犯罪被害給付制度が活用されてきました。税金である一般財源から支出され、被害者のために国民全体で支援するという形になっています」

ーー事件で精神的ショックを受けた時はどうすれば

安田氏:

「警察には被害者連絡制度、検察には被害者通知制度があり、『加害者が逮捕された、起訴された』などの情報は要望すれば知ることができます。被害者と最初に接する警察にまずは相談してください。様々な支援を提供する機関・団体ともつながることができます」

地下鉄サリン事件ではいまだに後遺症に苦しんでいる被害者もいて障害への給付は手厚くなり、家族間の犯罪では支払わないことが原則だったが、家族関係が破綻しているケースも多くなり、状況に応じて給付されるようになった。また2013年にアルジェリアの天然ガスプラントで日本人従業員らが殺害されたテロ事件を受けて、海外での犯罪被害者にも弔慰金が支給されることになった。

「精神的な被害の把握を」

ーー被害者の支援で不足していることは

安田氏:

「小田急線や京王線でおきた事件では、乗客は突然、大変な事件に巻き込まれ、けがをした方はもちろん、多くの方が精神的なショックを受けているとみられ、カウンセリングの提供などを講じていく必要があります」

「そのためには警察、鉄道事業者、民間の支援組織が被害にあった乗客を把握することが必要です。鉄道事業者は乗客を安全に輸送する使命があるのですから、駅での呼びかけなどで被害者の把握に努めて支援につなげてほしいと思います」

また犯罪被害者が会社や学校を休める制度も必要だと話す。

「犯罪被害者が捜査や裁判への対応やカウンセリングの受診などが必要なときには、会社や学校が休暇を認める休暇制度の整備など、犯罪被害者を社会全体で支えていくことが必要だと思います」

犯罪被害者には警察、支援団体、自治体、医療機関、事業者などが連携して、スピード感を持って対応することが求められている。

被害者や家族が求める支援とは

それでは実際に事件に巻き込まれた犯罪被害者やその家族はどのような支援を求めているのだろうか。

岡山県に住む加藤裕司さん(68)は10年前に長女みささん(当時27)を事件で亡くした。

「娘の死を警察から知らせれたときは呼吸ができなくなるような圧迫感を覚えました。苦しい、悲しいという感情は湧き上がらず、ただ涙がぽろぽろとでました。隣にいた妻が倒れたことだけは分かりました」

みささんは岡山市内の勤務先の会社で、面識もそれほどなかった元同僚の男に社内の倉庫で暴行されて殺害された。男は遺体を実家があった大阪まで車で運び、借りていたガレージで切断して、近くの川に遺棄していた。

「警察で確認した遺体は発泡スチロールの箱に入った腰回りの肉片でした。逮捕がもう少し遅ければすべて遺棄されていました。黒く変色し、これが娘の体と言われても全く分かりませんでした」

男には死刑判決が確定し、その後、刑が執行された。

「もし死刑でなかったらどんな手を使ってでも生かしておかないと思っていました」

加藤さんには今でも心残りがあるという。

「亡くなった日の朝、娘が出かけるときはうたた寝をしていてその記憶しかありません。仕事が忙しくて、小さい頃も運動会や学芸会、授業参観にも行かれませんでした。決まっていた結婚にも最初は反対していて、今は応援しているという言葉をかけられなかった。今でも悔いが残っています」

「本気度が伝わってこなかった」

加藤さんは犯罪被害者の立場で全国で講演をしながら、2021年にあらたに策定された第4次犯罪被害者基本計画に専門委員として関わってきた。

加藤氏:

「正直言って会議に参加してがっかりしました。どこまで何をやるのか、その本気度が伝わってきませんでした」

「例えば給付金の申請は手間がかかり、犯罪被害者には負担が大きい。その代行が必要だし、経済的な支援はすぐに必要なのに給付まで平均で半年以上かかります」

各省庁の担当者らに給付までの期間の短縮を訴えたが実現はしなかったという。

またみささんは会社内の事件だったことで労災認定されたが、労災の補償額が上回ると給付金は支給されない。

一方で加藤さん夫妻は犯人の裁判に専念していて受けなかったが、カウンセリングなど民間を含めた相談窓口のサポートは手厚かったという。

「スピード感のある支援を」

加藤氏:

「加害者からお金を取るという仕組みを確立してほしい。被害者や家族には財政的な支援とスピード感が必要です」

当事者だからこそ分かる被害者に寄り添った支援への思いは強い。

事件から10年、今もみささんのお墓に花を供えることが日課だという。

「娘を救えなかった、親としての責任を果たせなかった、最初は墓前で謝ってばかりでした。 最近はその日の予定やその日にあったことを語りかけています」

「お花はいつも新しくしています。きれいなほうが気持ちいいと思うので、枯れた姿は見せたくないのです」

【執筆:フジテレビ 解説委員室室長 青木良樹】