若手官僚の早期退職が問題となる中、内閣人事局は86ページに渡る「国家公務員のためのマネジメントテキスト」を作成、公表した。「働きやすい霞ヶ関」を作るために「部下の育て方」をマニュアル化した形だ。

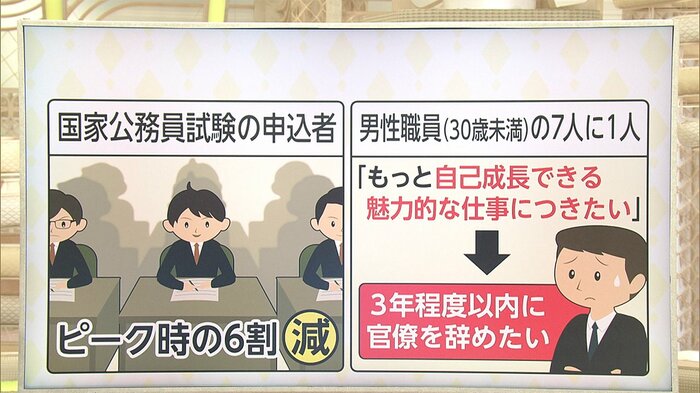

若手男性官僚の7人に1人が「数年以内に辞めたい」

テキストでは「人材の霞ヶ関離れ」の深刻な現状を分析。

国家公務員の試験申込者数が総合職・一般職ともに減少傾向であること、総合職試験の申込者は、ピーク時の約4万5千人(96年度)から約1万7千人(21年度)と6割減少したことを示している。

さらに若手官僚については「30歳未満の男性職員の7人に1人、女性職員の10人に1人が『数年(3年程度)以内に辞めたい』としている」とする職員へのアンケート結果を示し、理由として「もっと自己成長できる魅力的な仕事につきたいから」と説明している。

また新型コロナの感染拡大前後で「5割が仕事と比べて生活を重視するように変化」したことを指摘し、職員の「ワークライフバランスへの意識が変わっている」ことを強調した。

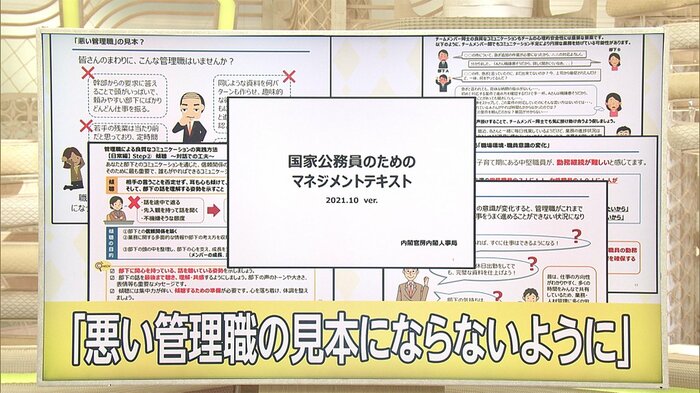

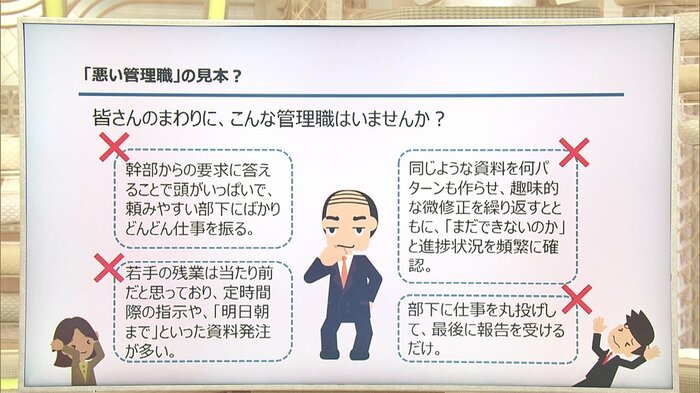

「悪い管理職」4つの見本とは

若手官僚の「霞ヶ関離れ」を防ぐために、管理職のマネジメント能力向上の必要性を訴える中で、「悪い管理職」の具体的な見本4例を示している。

(1)幹部からの要求に答えることで頭がいっぱいで、頼みやすい部下にどんどん仕事を振る

(2)同じような資料を何パターンも作らせ、趣味的な微修正を繰り返す

(3)若手の残業は当たり前だと思っている

(4)部下に仕事を丸投げし最後に報告を受けるだけ

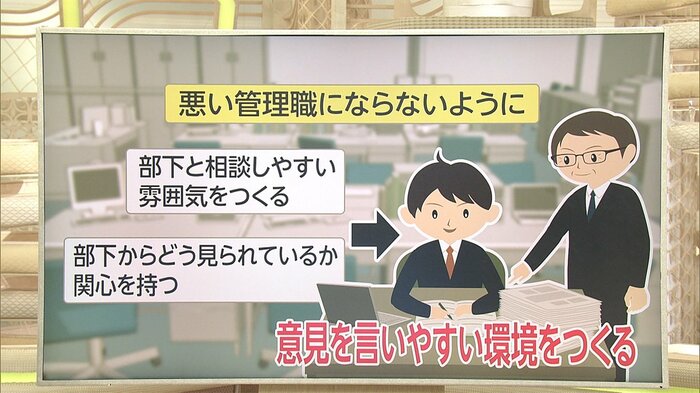

そして「職場環境や職員意識が変化する中で、『悪い管理職』の見本のようになってしまわないためには、どうすればよいのか」と問題提起した上で、「管理職がこれまでと同じやり方をしていては、仕事をうまく進めることができない状況になりかねない」として、具体的な対応を求めている。

上司は「部下からどう見られているか」に関心持つべき

霞ヶ関の管理職に求められる対応として、テキストの中で重要視されているのが「心理的安全性」の確保だ。組織内で発言しても関係が壊れたり、嫌われたりすることがなく、安心して意見を言える「心理的安全性」を確保することで、働きやすいチームになるとしている。

その際に管理職が取るべきポイントとして

・部下と相談しやすい雰囲気作り

・部下と対話する機会

・部下から上司としてどう見られているのか関心を持つ

ことを挙げている。

さらに、部下との信頼関係を作るために最も重要なこととして、「相手の言うことを否定せず、耳も心も傾ける対話」=「傾聴」を挙げている。「傾聴」の具体的な応答例として、「適切なタイミングで相づちを打つ」ことや「部下が言いよどんだり、沈黙しても少し待ってみる」ことが示され、あくまで「主役は部下」であることを強調している。

部下から「厳しい目」で見られている

このほか、管理職の重要な仕事として「業務の取捨選択」や適度に挑戦的な目標である「ストレッチ目標」を部下に与えることを挙げている。

一方で特筆すべきなのは、上司と部下との間の“温度差”についてだ。「部下と積極的なコミュニケーションが取れていない」と思う割合は、管理職が9%なのに対し、一般職員では27%と3倍の差となっている。「あなたが思っているよりも、あなたのマネジメント行動は『厳しい目』で部下からみられているのかもしれません」と警鐘を鳴らしている。

「根本的な問題を変えないと駄目」

このテキストは10人程のチームが1年弱かけて作成された。働き方改革やコロナ禍でテレワークが推進される中で、どのようにコミュニケーションをとるべきかという問題意識が作成のきっかけにあったという。既に今年度からこうした教材を基礎とした研修が行われている他、「悪い管理職」の例などを参考としたケーススタディも行われている。

一方で政府関係者からは、「良い上司のスタイルを示すだけでは意味がなく根本的な問題を変えないと駄目だと思う。政治と行政の関係をどう仕切るのかなどに手をつけないと治らない。きれい事を言っても仕方ない」と冷ややかな声も聞かれる。

「部下の育て方」をマニュアル化することで「若手の霞ヶ関離れ」を止めることは出来るだろうか。

(政治部)