「おめでとう!育休はどうするの?」

妻の妊娠を報告した時、とある人に掛けられた言葉である。

今回、第一子となる長男誕生に伴い育休を取得した。具体的な手続きの流れ、そして育休中に感じたことを記していく。

まずは「育休制度」を理解する

まずは人事部に行き、育休制度の説明を受けた。ニュースで見聞きしていたはずだったが、その内容に「へぇ」の連続だった。主な内容は下記のとおり。

・男性は配偶者の産後8週間以内に1回目の育休を取り終えた場合、もう1回取得することが出来る

・育休を取得することで、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除される

・「配偶者の出産」という有給休暇が存在する(これはフジテレビ独自の制度)

三児の母でもある人事部の先輩社員が丁寧に説明してくれ、育休取得について「奥さま、とても助かると思いますよ!」と自分のことのように喜んでくれた。

そして渡されたのが「育児休業申出書」。育児「休暇」ではなく「休業」と書かれていた。「単なる休みじゃないんだよ。育児に勤しむために会社を休むんだよ」と諭されているような気持ちになり、身の引き締まる思いがした。

レギュラー番組『LiveNewsイット!』を休む不安

制度について理解を深めたところで、今度は担当している番組『Live Newsイット!』のプロデューサーに、育休を取得したい旨を伝えにいった。

日々の出来事や事件・事故、災害などの発生に備えて、昼夜問わず稼働している報道センター。当時は衆院選の日程も不透明で、秋の番組改編直前ということもあり、「こんな時期に休むなんて、キャスターとしての自覚が足りない」などと思われたりしないか、正直言って不安だった。

報道センター内を2周ほど歩いて回り気持ちを固めた後で、プロデューサーのデスクに行き、切り出した。

「育休を取得したいと思うのですが…」

「もちろん」

拍子抜けしてしまうくらい二つ返事でOKだった。私が不在の間、木村拓也アナウンサーが代行してくれることになった。元々『Live Newsイット!』でスタジオを担当していた為、仕事の引き継ぎもスムーズだった。

入社以来初めての2週間の休み

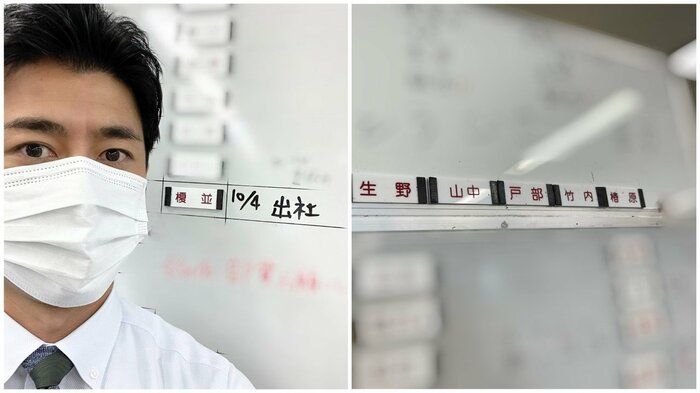

そして育休前最後の勤務を終え、アナウンス室内にある在席管理ボードに次の出社日を記入した。半月も先の日付を記すのは入社以来初めてのこと。

それだけの期間カメラの前に立たないというのはどんな感覚なのだろうか。復帰初日からブランクなくきちんとニュースを伝えられるだろうか。

そして、自分よりずっと長期間、会社を離れる女性たちは果たしてどのような心境なのだろうか。様々な思いを巡らせながら、育休中の同僚女性たちのネームプレートをしばし眺めていた。

息子の時間軸に合わせて生活ルーティンを整える

そして育休期間が始まった。

2週間という短期間ではあったが得られたことは様々あった。

一番大きかったのは、息子の時間軸に合わせた生活ルーティンを整えることができたこと。

いかにして妻がまとまった睡眠時間を確保できるかが、当時の最大の課題だった。当初は夜間も頻繁に授乳していて、細切れの睡眠しか取れない状態だった。

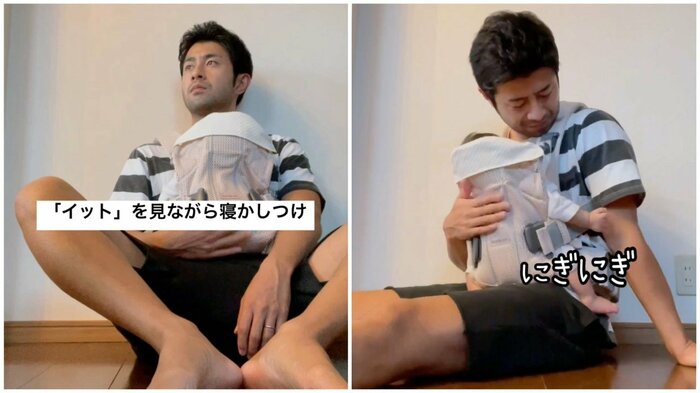

それが、夫婦で育児家事を分担・効率化できるようになったことで、息子が夕寝をしすぎないように時間管理して、沐浴から授乳、寝かしつけを決まった時間に行えるようになった。

その結果、息子の睡眠時間がぐんぐん延びていき、最近では5〜6時間、夜間にまとまって寝るようになった。こうして妻も睡眠時間を確保できるようになった。

育休が明けた今も、育休中に構築したこの生活リズムを保てている。

はじめて見えてきた「家事」の全容

そして、家事についても大きな気づきがあった。一日中家にいることで、これまで見えなかった「家事」が、眼前に山のように浮かび上がってくるようになった。

私にとって「洗って」「干す」ところで止まっていた洗濯は、「取り込んで」「畳んで」「しまう」ところまでを指し、料理は「メニューを考えて」「材料を調達して」「作る」ところから「食器を洗う」「排水溝のネットを取り替える」「シンク周りの水はねを拭く」ところまでを指すのだということを、今さらながら理解した。

こうした一連の流れを同時並行で遂行していかなければ、家が回っていかない。自分がいかに家事をやっている「つもり」になっていたかを痛感した。

そして、これまでその見えない全てを支えてくれていたのが妻であることに気づかされた。

この膨大な量の家事をしながら育児をしなければならないわけで、それを一人で背負う”ワンオペ育児”の過酷さは想像を絶する。パートナーや親族、友人など、周囲のサポートは不可欠であると感じた。

新生児の育児中は外出もままならず、家の中で鬱々とした気持ちになってしまう。

1カ月検診を終え息子も短時間の外出ができるようになり、散歩がてらスーパーに立ち寄った際の妻の嬉しそうな顔が忘れられない。

心配事だらけの赤ちゃんとの生活

赤ちゃんとの生活は、とにかく心配事しかない。

頭を揺さぶらないように。

おむつ替えで股関節が脱臼しないように。

沐浴の体勢変えで肩が外れないように。

着替え時に袖に指をひっかけてしまわないように。

…といったように、あらゆる瞬間も細心の注意を払う必要がある。

顔を真っ赤にして泣き叫ぶと、血管が切れてしまうのではないか、体調が悪いのではないか、隣近所に響いてしまっているのではないかと心配になる。

逆に静かだと、息をしているか不安になる。

お腹が動いているか幾度となく確認した。

とにかく小さな命を生かし続けることに精一杯だった。

もちろんその心配事を吹き飛ばすほどの愛おしさがある。

育休期間中にも様々な変化があった。

初めは息子と目が合うことがなかったのが、次第にジッと顔を見てくれるようになった。時折、微笑む瞬間もあり(新生児微笑という生理現象で意味のない微笑みらしいが)、それだけで救われた気持ちになった。

一瞬で過ぎ去ってしまう新生児の貴重な時期を間近で見守ることができた。おむつ替えの際におしっこやら”何やら”を浴びせられたのも、いい…思い出である。

「育休公言」への迷い

今回の2週間を「育休」と公言するかどうか、正直、迷いもあった。パフォーマンスと受け取られてしまうのではないか。ただ、育休取得を妻に伝えた時の安堵の表情や、先の人事部の先輩の顔などが浮かび、発信することで少しでも誰かの気持ちに寄り添えるならば、と腹を決めた。

初日から毎日、インスタグラムで日々の出来事を投稿した。

反響は予想以上だった。

あれよあれよとフォロワーが増えていき、育休中の動画の総再生回数が100万回(掲載時点)を超えた。

投稿記事が連日ネットニュースにも取り上げられた。

男性育休がいかに注目されているか、そしてまだまだ珍しい事象であるのかを肌で感じる結果となった。育休取得について広く伝え、発信した事は良かったと、今は感じている。

当たり前に「育休」できる空気感

私は二週間という期間であったが、これが1ヵ月や、もっと長期の休みとなる場合には更なる課題が出てくるように思う。まず、育休取得者の業務の穴埋めをどうするのか。同僚に過度なしわ寄せがいき、残業や休日出勤を余儀なくされるという事態を避けることができるのか。

また、未婚者や子を持たない人たちに不公平さを感じさせないような方策は取れるのか。特に人操りが厳しい中小企業で男性育休を普及させるには、働き方の制度改革が必須であると感じる。

そして、復職後にポストがあるのか、出世や昇進の道から外れてしまうのではないかという不安感も、育休取得を妨げる要因であると思う。

私の場合は、育休中に家で『Live Newsイット!』を見ながら、自分の出ていない番組が何事もなく進行していく様子に安堵すると同時に、少しの寂しさを覚えた。

男性も育休を取得しやすい法改正が進んでいる。

2022年4月以降、育休取得対象の男性に対して、企業側が育休の制度について説明し、取得するか否かを個別に確認することが「義務化」される。これは当たり前のようで、とても大きな変化だと思う。

冒頭に記した「育休はどうするの?」という言葉。これは、当時のアナウンス室の上長たちに妊娠報告をした時、かけられた言葉だった。私はこの一言に背中を押されて育休取得に至った。

法整備に加えて、当たり前に育休できる「空気感」を作っていくことが、これからの社会にとって何よりも大事なことだと思う。自分がしてもらったように、後輩にも育休を取得しやすいような空気を作っていきたい。

そして世の中全体がそんな雰囲気になっていくように、微力ながら育休の必要性について発信し続けていきたい。

【執筆:フジテレビ アナウンサー 榎並大二郎】