消えた金融所得課税

岸田首相が「成長」や「改革」でなく「分配」と「増税」に偏っているのではないかと不安に思っていた人たちは、ここ数日の首相の発言の変化にホッとしていることだろう。

岸田氏は自民党総裁選で金融所得課税の見直しを打ち出していたが、10/10のフジテレビの番組で「当面は触ることは考えていない」とトーンダウン。さらに翌日、テレビ東京で「来年度の税制改正で議論せず」と完全に封印してしまった。これを受けて一時「岸田下げ」だった株価は値を戻した。

10/11に始まった国会の代表質問では立憲民主などが「ブレ」を批判したが、岸田氏は「まず成長を目指すのが極めて重要。それが旧民主党政権の失敗から学んだ事だ」と逆に挑発し議場を沸かせた。

何をやるかわからない怖さ

岸田氏は市場の懸念に素早く反応して軌道修正した形だが、実は岸田さんが本気で金融所得課税の見直しをやるなどと誰も思っていなかったのではないか。総裁選で負けた河野太郎氏には改革マインドを感じると同時に「何をやるかわからない怖さ」があった。

岸田氏が勝った理由は、その「怖さ」がなかったからだと思う。よく言えば柔軟、悪く言えば現状維持。「怖さ」がない分、「改革」の印象は薄い。実際、岸田氏は「改革」という言葉についてフジテレビの番組で「弱肉強食の冷たいイメージ」と語った。こういうことを言う人が首相になったというのは歴史的なことだ。

今から30年ほど前、小沢一郎氏が政治の中心に躍り出た頃から「改革」という言葉が政治の世界では常に掲げられるようになった。当時僕は米国駐在だったが小沢氏の訪米を米紙が「日本から改革者が来る」とほめていたのを覚えている。

以来30年、政治家は「改革」を常に旗印にしてきたが、改革には破壊とかカットとか負の側面もたくさんあるので実行するのは大変難しい。上手に改革ができたリーダーは、小泉純一郎、石原慎太郎、安倍晋三くらいではないか。他の人達は口だけだったり、力及ばなかったりであった。

僕らの税金を選挙のためにばらまくな

岸田氏の「改革は冷たい」発言以上に驚いたのは、18歳以下の子供全員に10万円配るという公明党の公約に「反対しない」と明言したことだ。親の所得制限をつけずに子供全員にというのはまた大変なバラマキである。前回の国民全員10万円給付と同じでほとんどが貯金に回り、社会政策としても経済政策としても効果はないのではないか。

それより財務次官ではないが政治家が選挙前に気前よくバラマキを披露するのはやめてほしい。それ、僕らが払った税金なんだから。君らが選挙に勝つために僕らの税金をばらまくのはやめてくれないか。

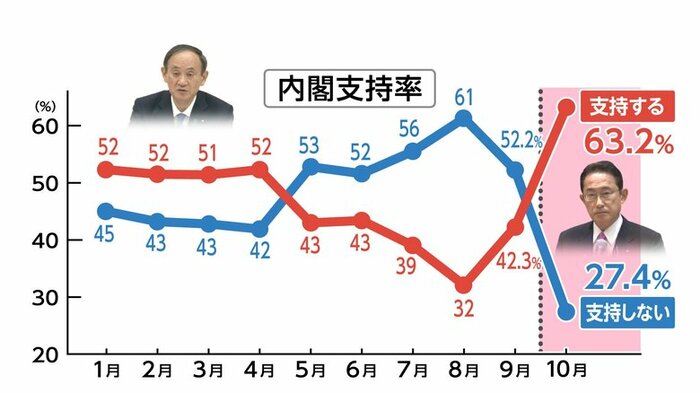

週末のFNN世論調査では内閣支持率が63%と、1週間前の同じ「重ね聞き」の読売(56%)、日経(59%)より良かった。金融課税見送り発言も多少影響しているが、コロナ感染の縮小が主要因だろう。コロナが減ると必ず内閣支持率は上がるのだ。

アベ・スガ政権の8年8カ月で日本は経済も安保も「改革」が進んだ。決して弱者に厳しい政治ではなかった。五輪も何とか開催できたし、コロナもワクチンで落ち着いてきたことだし、次のリーダーはしばらく余計なことはしてくれるな。実はこれが総裁選の途中くらいから固まってきた今の日本の民意ではないか。

【執筆:フジテレビ 解説委員 平井文夫】