文部科学省は先週、GIGAスクール構想の実現に向けて、グーグルやNECなどICT系の民間企業とキックオフミーティングを行った。会合の冒頭で萩生田文科相は、「今こそ国を挙げて令和時代のスタンダードにしていきたい」と1人1台端末の整備へ強い意欲を示した。

「拙速」「財政負担が大きい」市長会で批判噴出

現在文科省では、校内ネットワークの整備について、各自治体の要望を調査しているところだ。関係者によると約1800の自治体のうち、8割以上が整備を希望しているという。具体的な申請書の提出は来月上旬、端末は来月調査を行う予定だ。

自治体には「やる気のあるところ、悩んでいるところ、さまざま」(関係者)で、ある県の市長会では各市長から「拙速すぎる」「(5年後の)財政負担が大きい」など批判や不満の声が相次いだという。構想の実現には、自治体の首長の意識の持ちようが成否を分けることになる。自治体でも子どもの未来を考えた冷静な議論が必要だ。

福島の過疎地が学校ICT化の最先端に

一方、GIGAスクール構想に熱い視線を送るのが、教育の地域格差に苦しむ過疎地や山間部の自治体だ。

福島県西会津町は人口6500人、65歳以上の高齢者が人口の5割近くを占める。人口減少が続き、小学校は7年前に町内の5校が統廃合されて、いま町にあるのは1校、児童は200人ほどになった。

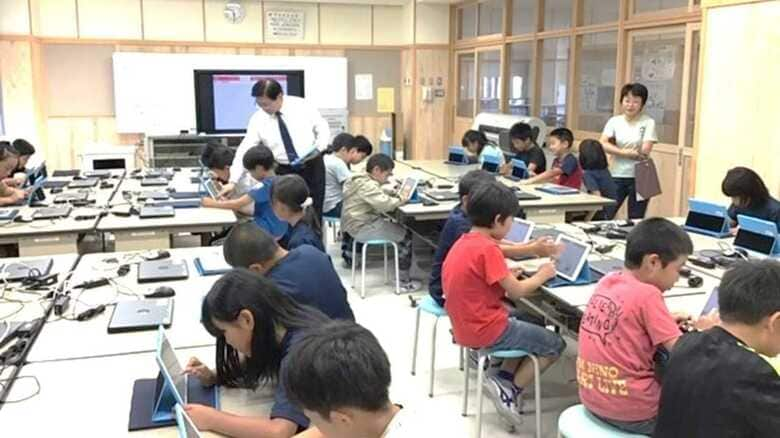

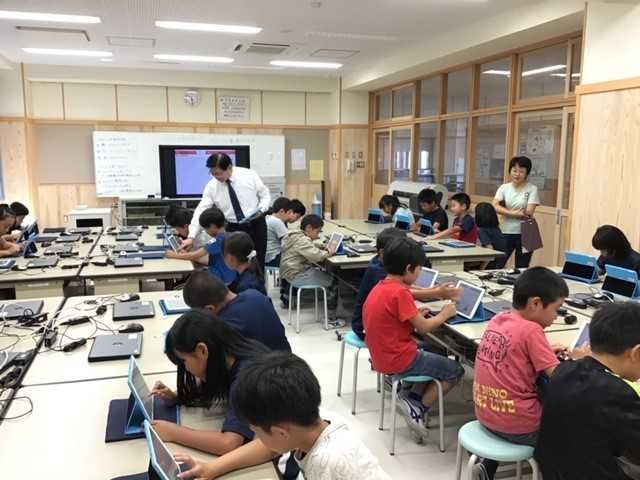

しかしこの西会津町がいまGIGAスクール構想に先んじて、学校ICT化の最先端をいっている。

西会津町では昨年度から企業や地域など産官学民と提携し、4年生以上の児童は1人1台タブレットを持っている。2年前に西会津町に教育長として赴任し、タブレットの導入を決めた江添信城氏は、町内全戸に光回線が導入されているのを知り、積極的に活用しようと思ったという。

「教育をしっかりやっていくことが、持続可能な町づくりになると思いました。当時導入予定だったパソコン室のデスクトップをタブレットに変えて、ICT支援員にも入ってもらいました。また議員さんにはプログラミング学習をScratchで体験してもらい、いまでは皆さんが応援してくれています」

「タブレットは一台も壊れていません」

端末には国算理社と英語が学習できるジャストスマイルドリルを入れ、子どもたちは端末を家庭に持ち帰って宿題をするなど家庭学習のツールとして活用している。

「みんな自分のタブレットとして大事に使っています。昨年導入してから子どもたちのタブレットは一台も壊れていません」(江添氏)

さらに端末導入により大きく変わったのは、先生だけでなく保護者の意識だ。

「タブレットで子どもたちは自己採点できるし、学習履歴も残ります。それを先生が見られるので、子どもがどこでつまずいたのかがわかります。保護者も『子どもが一生懸命やっている。やってよかった』と喜んでいます」

端末にどんなコンテンツを入れるか

GIGAスクール構想では、モノカネの動きが見えるハード面に注目が集まりがちだが、実は大切なのがソフト面、つまり端末にどんなコンテンツを入れるかだ。

「中心になるのはデジタル教科書」という文科省矢野審議官は、「たとえば映像やVRのようなデジタル教材や、先生が生徒の回答を一覧で見られる授業支援システムなどと一体的に活用する」と学校教育への効果に期待感を示す。

(関連記事:小中学校PC保有率 佐賀は2人に1台、愛知は7.5人に1台という格差に政府が動いた)

神奈川県にある神奈川大学付属高校では、去年から授業や宿題を紙と端末を使い分けて行っている。教科書は紙のままだが、端末にはデジタル問題集の「Libry(リブリー)」、「Classi」などが入っている(教員の端末には指導用デジタル教科書を導入済み)。

先生は3時間の宿題チェックが15分に

物理を担当している佐藤克行教諭はこう言う。

「これまでは宿題を出すと、生徒のノート提出の確認に時間がかかりましたが、いまはデータで送られてくるので、部活動の練習試合の合間とか学校にいなくても採点できます。また、生徒の回答率や正答率をクラス単位や学年全体で一覧できるので、正答率の低い問題は解説したほうがいいとか試験に入れてやろうとか、補習もできるし、授業プランが立てやすくなりました」

佐藤氏によると、生徒の宿題の確認はこれまで一回3時間弱かかっていたが、たとえばリブリーを使って宿題を提出すると15分程度で確認できるようになったという。

また、試験前になると先生は生徒の質問対応に忙しくなるが、これも簡略化できたと佐藤氏は言う。

「テスト一週間前になると生徒がたくさん質問に来ますが、その内容は大体同じです。これを個別に対応していると教員はいくら時間があっても足りないので、解説動画を作っておいて、生徒にこれを見てもらいます。それでもわからない生徒には、来てもらえば個別指導できます」

ICT化は生徒の評判も上々だ。ある女子生徒は「端末による宿題提出ですごく楽になった」と言う。

さらにデジタルネイティブ世代の彼らは、「勝手にBYOD」で自ら学習をどんどん進めている。

男子生徒はこう言う。「リブリーを自分のスマホに入れると、クラウド管理なのでどこでも見られます。たとえば旅行に行ってWi-Fiのあるホテルだったら問題集をやろうかなとか。勉強をやろうと思うと好きなだけできるので、伸びる人は伸びると思います」

チャレンジが無ければ子どもの未来を潰す

学校のICT化には、「子どもとのふれあいをもっと大切にするべきだ」「教員の仕事がAIに奪われる」といった批判が根強くある。佐藤氏は言う。

「先生の仕事は基本的に無くなりません。機械でできるところは機械でやり、余った時間は教員が生徒とコミュニケーションをとるために使うことが、我々教員に期待されていることだと思います。とにかくICTは使わないと。学校の先生は完璧な状態で授業を提供しないといけないと思う人が多いのですが、試しにやってみよう、失敗してもいいからと言うチャレンジ精神が必要だと思います。この学校でも最初はうまくいきませんでした。やってみないとわかりませんから」

学校のICT化は、デジタルネイティブな子どもたちと先生のコミュニケーションを豊かにし、ブラックと言われる先生の働き方改革を進めるチャンスだ。世界の動きを見れば、学校のICT化は「拙速」どころか遅すぎるくらいだ。自治体や学校がチャレンジしないと、子どもたちの未来を潰すことにならないか。