武装勢力タリバンがアフガニスタンの首都カブールを制圧したことは、世界情勢に大きな影響を及ぼす可能性がある。しかしタリバンには二面性がある。よって世界に及ぼす影響についても二つの側面からとらえなければならない。

“反米枢軸の一角”として国際的承認を得る可能性

ひとつは、タリバンがアフガニスタンの正当な代表として国際的承認を得ようとしているという、その側面である。

タリバンはカブール制圧以前から中国やロシアなどとの「外交」を積極的に行なってきた。両国には使節団を送り、両国の領土を侵犯しないこと、テロリストを匿わないことなどを「約束」した。

【関連記事】中国が狙う1兆ドルを超えるアフガニスタンの鉱物資源 米軍完全撤退を前にタリバンが始めた「外交」

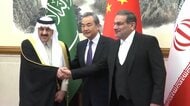

カブール制圧後、タリバン報道官は中国がアフガンの平和と和解の促進に建設的な役割を果たしていることを評価し、中国がアフガン再建に貢献することを歓迎すると述べた。中国外務省報道官は、タリバンが中国との良好な関係を望むと繰り返し表明していることについて「歓迎する」と述べている。

ロシアのラブロフ外相は、タリバンが政権樹立した場合も「承認を急がない」とはしながらも、タリバンの現状を概ね容認した。駐アフガンのロシア大使はタリバンと交渉し、タリバンがロシア大使館の安全を保障したとして業務続行を宣言した。

隣国イランのライシ大統領も、「アフガニスタンの平和と安全を確立するために中国やロシアと協力する用意がある」と述べた。

中国、ロシア、イランはいずれもアメリカと対立する反米国家である。たとえ西側諸国がタリバンをアフガンの正当な代表として承認しなくとも、タリバンが支配するアフガンは反米枢軸の一角を担うかたちで広く国際的承認を得ていく可能性がある。

世界中のイスラム過激派の士気を高めたタリバンの「勝利」

もうひとつは、タリバンがイスラム過激派組織であるという本質的側面である。

タリバンがカブールを制圧すると、世界に点在するアルカイダ系組織やハマスなどイスラム過激派が、「米軍に対する勝利」を祝福した。

イスラム過激派は、世界をイスラム法によって統治するという目標を共有しており、その実現のために暴力に訴えるという手段も共通している。彼らにとってアメリカは大敵であり、イスラム過激派イデオロギーをかかげてアフガン国家のほぼ全てを支配下におき米軍に勝利したタリバンの戦果は、耐え忍べば神は必ず自分たちにも勝利を与えてくださるはずだ、という確信をもたらしている。

今後はタリバンを「ロールモデル」とし、タリバンから訓練を受けたり人心掌握術を学んだりしたいと願うイスラム過激派がアフガンに集結してくる可能性もある。そうすればアフガンは、かつてのようにイスラム過激派の安全地帯となり、周辺諸国にとっては安全保障上の脅威となるだろう。

これは周辺諸国に限ったことではない。バリ島テロの主犯として知られるインドネシアのイスラム過激派組織ジェマ・イスラミア(JI)はタリバンの「勝利」後、タリバンの戦術を記したマニュアルをチャット・グループで配布した。タリバンにインドネシア支部設立を打診すべきだという提案まであるという。

マレーシアでは、野党である全マレーシア・イスラム党(PAS)が「タリバンが率いるアフガン新王国」が勝利を収め、「非人道的な植民地主義の魔力」から国を解放することに成功したことを祝福する声明を出した。マレーシア人の中には、1980年代以降アフガン入りしソ連軍との「ジハード」を戦った人もいる。

タリバンの復活と勝利は世界中のイスラム過激派の士気を高めている。

タリバン自体がアフガンで破竹の勢いで勝利を収めたのも、彼らの士気がアフガン政府軍兵士と比べて圧倒的に高かったことが一因であることを忘れるべきではない。

【執筆:イスラム思想研究者 飯山陽】