9月特集は「常識が通用しない…いま備える防災」。大雨や地震が発生したとき、注意を忘れてはいけないことの一つが「土砂災害」だろう。

直近でも8月に各地で断続的な雨が降り、土砂崩れが発生。斜面の崩落で家屋が飲み込まれたり、道路がふさがれるなどの被害が出た。

こうした場面には遭遇したくないが、災害時には安全そうな場所でも崩れることもある。リスクを避けるためにできることはあるのだろうか。

ホームインスペクター(住宅診断士)で住宅の防災コンサルも行う、さくら事務所(東京・渋谷区)所属の田村啓さんに伺うと、擁壁(ようへき)という構造物の状態が参考になるという。

擁壁は住宅街や道路沿いなどで見られ、素人目線だとただの壁のようにも思えるが、災害とはどう関係するのだろう。私たちに注意できることはあるのだろうか。田村さんに詳しく聞いた。

擁壁は崩れやすい土地を支えている

ーー擁壁はどんなもの?仕組みと役割を教えて。

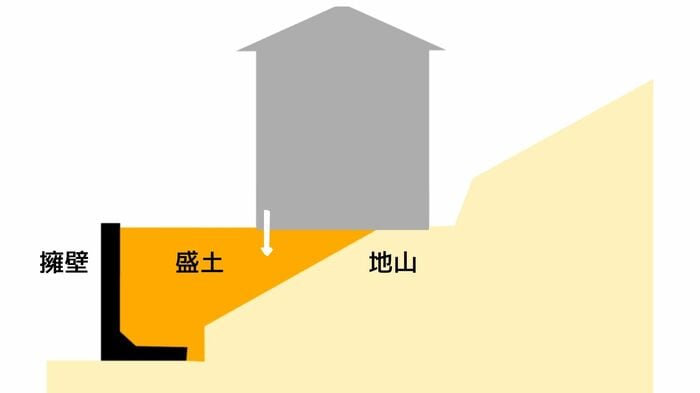

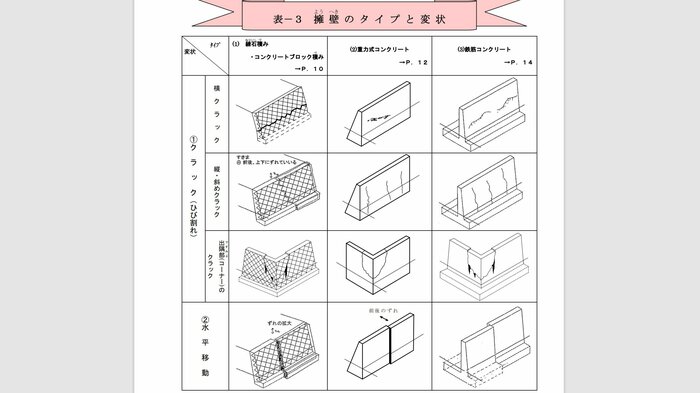

簡単にいうと「段差のある土地が崩れないように抑えるもの」です。住宅用の造成地など、斜面に平坦な土地を造ると崖やひな壇状の段差ができます。擁壁はこれらを抑えるための壁です。現在は主に、(1)練積み(2)無筋コンクリート擁壁(3)鉄筋コンクリート擁壁の3タイプが造られています。

(1)はブロックを積んだ壁で支える「間知石(けんちいし)造り」などがあります。(2)は重量がある壁の重さで支える「重力式」などがあります。(3)は壁の下部がL字型になっている「片持ち梁(かたもちばり)式」などがあります。

タイプは他にもあり、各地に古いものは残っているのですが、安全面を考慮して新しく造られる場合は(1)(2)(3)のタイプが造られています。

ーーこれが災害時にはどう働き、被害状況には影響する?

地震や大雨などの災害時、土地の崖上や段差部分は崩れやすくなりますが、擁壁がない部分は特に崩れやすくなります。どのくらい大事かというと、土地には「安息角」という、普通の状態では崩れない角度があります。砂場で上から砂を落としてすり鉢状の山をつくり、それが崩れない角度をイメージしてください。

日本の土壌だと安息角は30度ほどなのですが、当然これを超える斜面もあります。その時には擁壁が必要なのです。逆にいうと擁壁がなかったり、機能していない急斜面は災害時の危険性が非常に高くなると言えます。

ーー擁壁に寿命はある?劣化するとどうなる?

正確な寿命は言えませんが、鉄筋コンクリートなどでしっかり造られていると100年以上は持つと思います。石積みなどでもしっかり造られていれば、半永久的と呼べるほどに長寿命なものもあります。例えば、古くからあるお城の城壁の中にも、擁壁の役割を担っているものもあります。今も現役のものがたくさんありますよね。

ですが擁壁にも劣化はあって、安全面にクエスチョンを感じるものはたくさんあります。劣化を放置すると災害時には崩れやすくなりますし、熊本地震や新潟県中越地震では崩れた事例もあります。

ヒビやふくらみ、水漏れは劣化のサイン

ーー劣化した擁壁の特徴や、日常的なチェック方法を教えて。

大きく二つ。一つは擁壁にヒビが入っていたり、ズレが出ていたり、横から見て傾きや膨らみがあった場合で、支えている土や雨水の重さに擁壁が負け始めている可能性があります。

もう一つは擁壁のつなぎ目などから水が出ている場合です。擁壁には雨などが内部にたまらないよう、排水用の穴が開いています。ここから水が出るのは問題ないのですが、中途半端な場所から水が大量に出ている場合、本来排出される穴が詰まっていることが考えられます。水の重さが負担となっている可能性があるので、危険な状況となります。

国交省がネットで公表している「我が家の擁壁チェックシート(案)」という冊子には、擁壁のタイプや劣化のチェックポイントがまとまっているので、そちらも参考にしてください。

ーー劣化した擁壁が崩れるとどうなる?

大雨などで想定を超える力がかかると崩れやすくなり、バラバラになることもあります。自宅に被害が出るならまだしも、崩れたときに近くを人間が歩いていたら軽傷では済みません。

ーー不安定な擁壁の上にある建物はどうなるの?

擁壁に傾きが出たりすると、土地やその上にある建物が傾き始める可能性があります。家の基礎のコンクリート部分が割れたり、建物自体が割れてしまうこともあります。建物が大丈夫かという視点でも擁壁は大切になってきます。

傾きの分かりやすいサインとしては、窓が開きづらくなったり、ドアが勝手に閉まります。建物の耐震性能が下がってしまうこともあるので、気をつけていただければと思います。

擁壁や崖は何かあれば崩れてしまうかもしれないと知ってほしい

ーー擁壁は補修できる?費用や期間は?

擁壁を修理できるかできないかの判定は、実はものすごく難しいです。ヒビを埋めたいなどであれば、金額は10万円~100万円、期間は1週間~数週間程度でできることもあります。ただ、作り変えや大規模な補修となると、金額は数百万~1000万円単位、期間も数週間~数カ月かかることもあります。

いまの擁壁は造りがしっかりしていれば、大きなダメージを負っている可能性は低く、大きな金額をかけずに補修することもできるでしょう。ケースバイケースですが、古い手法で造られて危険性がある擁壁だと、家を建て直すのと同じくらいの感覚で考えたほうがいいと思います。

ーー近隣に危ない擁壁がある場合、対処できる?

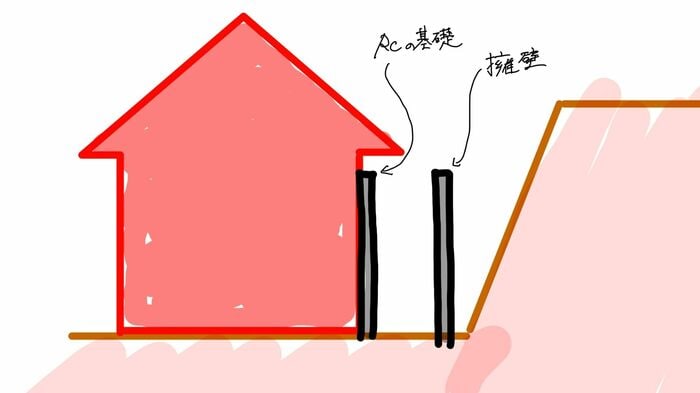

自宅の後ろに擁壁があった場合、建物と擁壁の間に「待受け擁壁(まちうけようへき)」という壁を作る方法があります。土砂の規模によりますが、万が一崩れてきたときでもある程度の高さまではせき止められます。作れるのはもちろん、自分が所有する土地の範囲内になります。

自宅の擁壁側を鉄筋コンクリートにして、窓を配置しない対策もありますが、これは新築の建設時でないと難しいですね。一番は擁壁の所有者が安全性を確保することです。

ーー危ない擁壁を自治体に伝えることはできる?

公共の土地にある場合、自治体でも危険な崖や斜面は把握しているはずです。優先順位もあるので、訴えたからすぐ改善してくれるとは限りませんが、要請を出すことはできると思います。

ーー敷地内に擁壁がある場合はどうすればいい?

自宅(マンション)の敷地内に擁壁がある場合、修繕は自分たちにしかできないことです。住んでいる人がやるかやらないかの判断をすることは知っておいてほしいですね。

戸建ての場合、地震の時には自宅近くの擁壁が崩れて誰かを巻き込む可能性もあります。現状を把握して対策する必要があるのか、お金がどこから出すのか、そのようなことを認識していくとことから始めてほしいですね。

マンションの場合、敷地内の擁壁も管理組合が管理することになります。組合は役員が変わるので危ないと思っても放置されてしまうかもしれません。こちらも修繕の必要性のチェックなど、できることから動いてみてほしいですね。

ーー擁壁に関連して、人々に伝えたいことはある?

擁壁や崖は何かあれば崩れてしまうかもしれないと知ってほしいですね。表面がコンクリートで覆われていると大丈夫と思いがちですが、重力で崩れるのは自然の摂理です。通学路や通勤経路、散歩などで擁壁の近くを通る場合、大雨などの後にはルートを変えるという意識も重要です。災害に巻き込まれない自衛も大事になってくると思います。

擁壁は土壌を支えてくれるが、劣化すると災害時に崩れてしまう可能性もある。近隣に擁壁があるという人は、劣化のサインやチェックシートなどを参考に状態を確認してもいいだろう。私たち個人も「安息角を超える傾斜は崩れるかもしれない」という意識を持ち、災害時には危険性のある場所を避けることを心がけたい。

【関連記事】

雨が一切降っていないのに斜面が突然崩落…私たちの身の周りに潜む土砂災害の危険性

なぜ、川の近くに6メートルの階段が? 街を歩くと見えてくる自然災害の備え