愛媛県立とべ動物園の中にある「スネークハウス」は、ヘビをはじめとする爬虫類などが飼育されている施設。

ちょっと苦手…という方でも、よーく見るとユニークな特徴を持つ仲間たちの魅力を感じられるかもしれない。

ユニークな爬虫類がいっぱい!とべ動物園「スネークハウス」

鈴木瑠梨アナウンサー:

近年、ペットとしても人気を集める爬虫類などが暮らすスネークハウス。ちょっと怖い印象もあるんですが、さっそく行ってきます!

とべ動物園の「スネークハウス」では、カメやヘビといった爬虫類をはじめ夜行性のフクロウなど、40種類が飼育されている。

案内してくれるのは、とべ動物園の獣医・熊岡悟史さん。イグアナをペットとして飼っていた経験もある、無類の爬虫類好きだ。

最初にやってきたのは、水辺に暮らすカメのエリア。

こちらでは日本に元々いた「ニホンイシガメ」や「クサガメ」、そして北米原産の「ミシシッピーアカミミガメ」の3種類が飼育されている。「ミシシッピーアカミミガメ」は、1950年代から「ミドリガメ」の通称で大量に輸入された。

とべ動物園 獣医・熊岡悟史さん:

かつて縁日で、かわいらしい姿で、私でも飼えるんじゃないかっていって結構ペットとして飼われたんですね。

ところが大きくなって飼えなくなって、近くの川とか池とかに流す人が続出したんです。

このため、日本にもともといた「イシガメ」などの生息地を奪ってしまっている。

とべ動物園 獣医・熊岡悟史さん:

いったん飼育したら最後まで飼いきると。それがペットを飼う人の最低限のマナーです

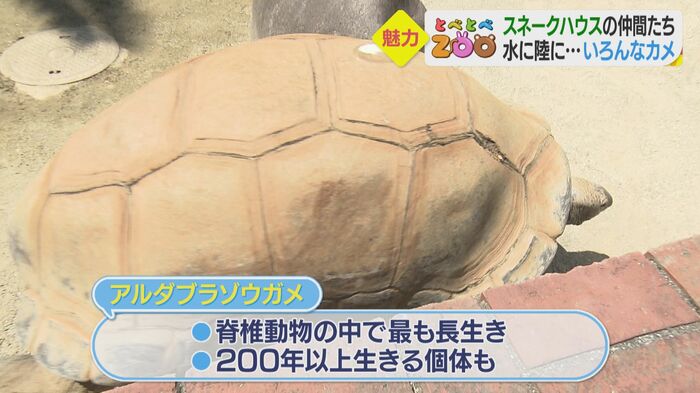

アルダブラゾウガメの性別を見分ける“意外”な方法とは?

続いて、陸に暮らすカメのエリアへ。

鈴木瑠梨アナウンサー:

大きいですね

とべ動物園 獣医・熊岡悟史さん:

アルダブラゾウガメ。陸に住む亀の中では最大級ですね

甲羅の全長が1メートル40センチほどもある「アルダブラゾウガメ」。脊椎動物の中で最も長生きする動物のひとつで、200年以上生きる個体もいるそう。

実はこの「アルダブラゾウガメ」をはじめとする陸に暮らすカメには、性別のユニークな見分け方がある。

とべ動物園 獣医・熊岡悟史さん:

このお腹の甲羅、「腹甲」って言うんですけども、ここがメスに比べてかなりへこんでいます。沿っているような形になっています。

メスと交尾する時にオスの亀は上に乗るんですけれど、その時にメスの甲羅と先ほどのくぼみが、ぴったりフィットして交尾しやすいんです

とべ動物園 獣医・熊岡悟史さん:

こちらは「グリーンイグアナ」です

鈴木瑠梨アナウンサー:

ぶらーんとして、かわいらしいかも

南米のジャングルに生息する「グリーンイグアナ」は、日光浴が大好き!「ホットスポット」と呼ばれる温かい電球の下でくつろいでいることが多いそう。

鈴木瑠梨アナウンサー:

夏は暑いじゃないですか、イグアナにとっては快適ですか?

とべ動物園 獣医・熊岡悟史さん:

快適です。日本のちょうど今くらいのこれくらいの気温だったら、イグアナにとってはすごく快適ですね。

逆に日本の冬はとても厳しく、保温なしでは過ごせないそう。

とべ動物園 獣医・熊岡悟史さん:

エサ代よりもイグアナを飼う環境作りにお金がかかります。

また、イグアナなどの爬虫類は、脱皮を繰り返して体を大きくしている。

鈴木瑠梨アナウンサー:

脱げた皮は薄いんですけれども、網目状になっていて結構しっかりしています。ビニールのような感じもしますね

”脱走の名人”ヘビ 過去には逃げたことも・・・

最後にやってきのは、ヘビが暮らすエリア。

鈴木瑠梨アナウンサー:

すっごく巨大なヘビがいますね

とべ動物園 獣医・熊岡悟史さん:

「ビルマニシキヘビ」です

鈴木瑠梨アナウンサー:

白と黄色で、とってもきれいな色

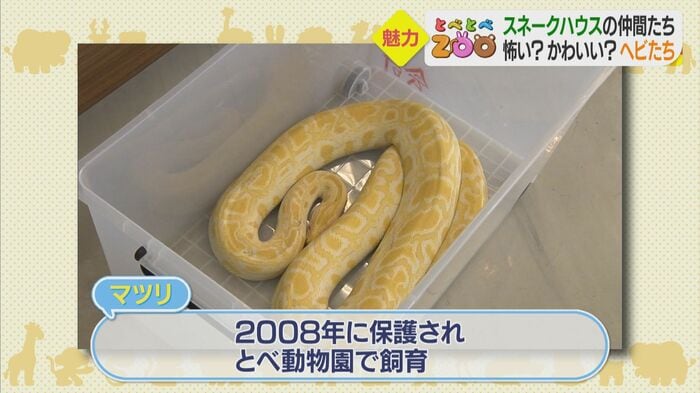

神秘的にも見えるヘビ、「ビルマニシキヘビ」の「マツリ」くんは、突然変異で色素が抜けた「アルビノ」と呼ばれる個体だ。

ーーヘビの飼育の注意点は?

とべ動物園 獣医・熊岡悟史さん:

ヘビは脱走の名人ですので、もうこの点だけです。脱走にはくれぐれも注意しないといけません

実はこの「マツリ」くんも、ペットとして飼われていた時に逃げ出した経歴が…。2008年に保護されて、とべ動物園で飼育されている。

鈴木瑠梨アナウンサー:

こちらは違ったヘビですが、何と言うヘビでしょうか?

とべ動物園 獣医・熊岡悟史さん:

「ボールニシキヘビ」です

警戒したり、驚いたりすると、頭を中心にしてボールのように丸まることから名付けられた。

そして、うれしいニュースも!

5月22日にボールニシキヘビが卵を6個産み、7月に卵がふ化、ヘビの赤ちゃんが6匹産まれた。

仲間が増えて、よりにぎやかになったヘビのエリアに注目!

見た目はちょっと怖いスネークハウスの仲間たち。その生態は不思議な魅力に溢れている。

(テレビ愛媛)