いま教育現場ではVRを活用した疑似体験を通して、生徒が社会課題を考える試みが始まった。都内調布市にあるドルトン東京学園中等部では、VRを導入したSDGsの授業を行った。

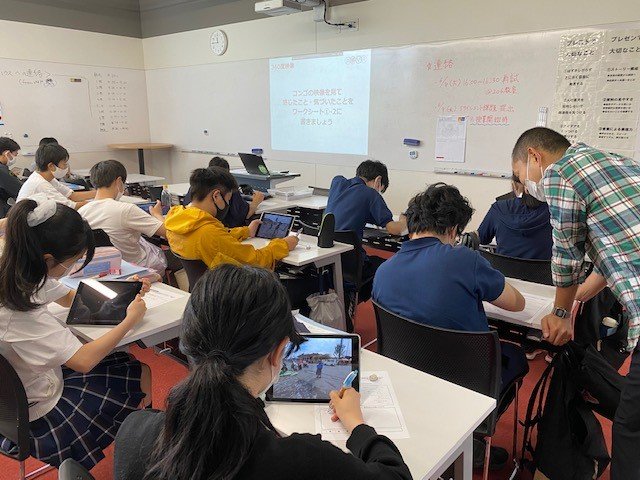

配布されたアイパッドをつかって360度映像で生徒が疑似体験するのは、母国コンゴから日本に逃れてきた難民申請者の生活だ。

VRでコンゴの日常を疑似体験する

アイパッドにまず映し出されたのは、一人のアフリカ系男性が日本のアパートと思しき場のキッチンで料理をつくっている様子だ。

先生から「これは何の映像か」と聞かれても、生徒からなかなか答えが出ない。

そこで先生はこの男性が「ジョセフさん(仮名)」であり、母国コンゴから日本まで逃れてきた難民申請者であることを生徒に伝える。

続いてジョセフさんが暮らしていたコンゴの日常が映し出されると、生徒たちから様々な声が上がった。

「家に電化製品が少ない。最低限のものしかない」

「道に信号がない。子ども連れが多い」

他者の視点からみて共感する感性を育む

次に生徒たちはジョセフさんのインタビュー映像を視聴する。ジョセフさんが自分のことや母国の思い出を語るのを聞きながら、生徒はジョセフさんが内戦勃発する母国から逃れてきた医者であり、日本で難民に認定される日を心待ちにしながら暮らしていることがわかってくる。

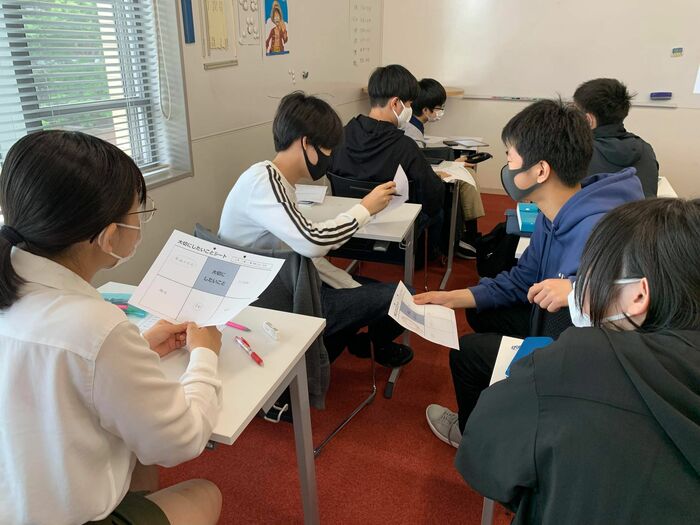

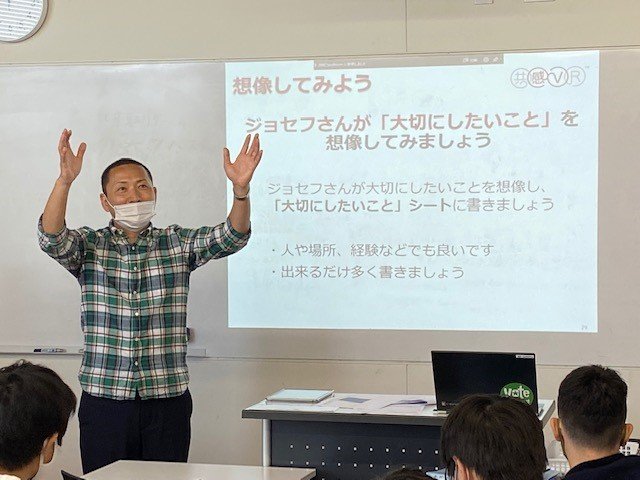

この後授業では、生徒に「大切にしたいこと」シートが配られる。そこで生徒はジョセフさんが大切にしたいことは何なのかを考えシートに書き出す。

こうすることによって生徒は、他者の視点から物事を見て共感する感性を育んで、想像力をさらに働かせることができるのだ。

社会課題の当事者の立場を疑似体験する

このVRを使った授業を企画したのはNPO法人クロスフィールズだ。VRを授業に活用した狙いを代表理事の小沼大地さんはこう語る。

「SDGsなど社会課題をテーマにした授業が増えていますが、その多くは座学型で探究心や好奇心を持って学べる体験型の授業はまだ少ないのが現状です。コロナ禍で社会科見学などの機会も減っている中、VRを活用して社会課題の当事者の立場を疑似体験することには大きな意義と可能性を感じています」

またこのコンテンツ作りに協力した、難民支援を行うNPO法人「WELgee」の渡部清花代表は授業で難民問題を取り上げる意義をこう語る。

「日本の難民申請者たちの状態を悲惨な側面だけではなく、ひとりの人生の物語として知る。そうすると今後遠い国のニュースを見ても、より想像力が働くようになります。遠い世界のどこかで起きている出来事ではなく、私たちと繋がっていると感じるきっかけとして難民問題を授業で扱ってもらえたら嬉しいです」

「難民に様々な背景があることを知った」

授業を通して生徒たちは様々な思いを持ったようだ。

ある生徒は「難民と聞いて、以前は母国から逃れてきた人と大まかなイメージや偏見もありました。しかし今回授業を受けて、それぞれに様々な背景があることを知ることができて、普段関心を向けないトピックに少し興味がわきました」と語った。

またほかの生徒は「いかに今の自分の生活が恵まれているのか思い知らされました。ジョセフさんみたいな生活をしていたり、苦しんでいる人を助けられるような仕事がしたいです」と語った。

この授業は生徒に将来の自分を考える、まさにきっかけとなったようだ。

VRだからできる学びを追求する

こうした生徒たちの反応を見て、授業を行った大畑方人先生はVRを使った授業が生徒に大きな影響を与えると実感した。

「普段は関わりを持つことができないコンゴから来た人物に触れることは、生徒たちにとって刺激的で視野が広がる経験となりました。ジョセフさんの人生を追いかける中で生徒たちが自分自身と向き合い、今後何を大切にしながら人生を歩みたいかを考えるきっかけを与えることができました」

クロスフィールズの小沼さんはVR授業の今後の可能性についてこう語る。

「遠い世界の出来事を教室にいながらリアルに感じることができ、また他の生徒と繰り返し体験しながら感想を話すこともできます。実体験の劣化版ではなく、こうした『VRだからできること』を追求していくことで、教育現場でもさまざまな形で活用して頂けると考えています」

VRを使った疑似体験を通して生徒が社会課題を考える。コロナ禍はテクノロジーを活用した子どもたちの新たな学びも生み出している。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】