離れた場所にいても同じ空間にいるように仕事ができる

コロナ禍でテレワークの普及が進んだ一方で、「社内の会話(コミュニケーション)が減少し、議論が深まらない」「他のメンバーとともに新しいことを生み出す仕事が難しくなった」「チームワークの醸成が難しい」などの課題も生じているという。

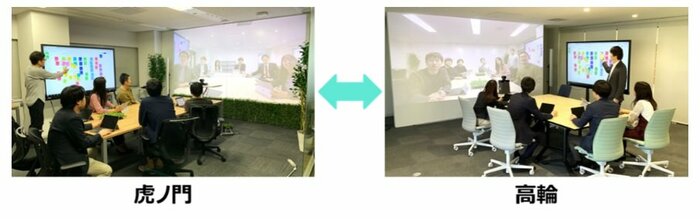

こうした中、KDDIはJR東日本と5月17日~6月18日の間、離れた場所にいても4K映像などの最先端テクノロジーを用いて、同じ空間にいるようにチームワークが可能な「空間自在ワークプレイス」の実証実験を実施している。

この実証実験は、主に3つの要素「空間一体化」「保存可能な会議室」「ファシリテーター支援」の実用性について検証するものだ。

「空間一体化」は、4K映像を壁一面に投影することにより、パソコン画面上では味わえない、臨場感のある会議を実現。離れて働きながらも、雑談を含む社員同士のコミュニケーションを活性化する。

「保存可能な会議室」は、QRコードをかざして入室するだけで、前回の会議のオンラインホワイトボードなどが投影され、機器の操作を必要とせず、すぐに仕事を開始することが可能となる。

「ファシリテーター支援」は、KDDIの5Gビジネス開発拠点「KDDI DIGITAL GATE」に所属するファシリテーターがプロジェクトのアイデアや課題を効率よく集約。

デザイン思考のプロセスに基づき、参加者のディスカッションを支援し、KDDIのノウハウで参加企業のクリエイティビティを支援するというものだ。

また、実証実験では「感情認識」や「会話分析」も用いて、離れた場所でもチームメンバーが同じ場所に集まる時と同等以上の生産性のある仕事が可能か、検証していく。

「感情認識」は、KDDI総合研究所が開発する「顔領域適応型表情認識AI技術」により、マスクを着けている人でも、90%以上の精度で“ポジティブ”、“ニュートラル”、“ネガティブ”の表情を分析することが可能で、チームワークにおける感情度合いを把握する。

「会話分析」は、「誰が」「誰と」「どれくらい」会話したかを見える化し、チームワークにおける会話の活性化度合いも把握していく。

いろいろなメリットがあるようだが、このシステムは「社内の会話が減少し、議論が深まらない」「チームワークの醸成が難しい」といったテレワークの課題解決に、どれくらいつながるのだろうか?

KDDIの担当者に話を聞いた。

テレワークの課題解決につながる?

――実証実験ではオンライン会議のどのような課題を想定している?

テレワークでは「チームワークの醸成が難しいこと」が課題だと考えています。

――その課題をこのシステムでどのように解決する?

4Kの高画質映像や同時に4人まで会話が可能な高音質マイク・スピーカーにより、離れていても同じ空間にいるような感覚が体感可能です。

また、ZoomやTeamsなどと異なり、複数の参加者が同時に話しても声が途切れないようになっている点も、非常にリアルに近い体感を提供しており、チームワークの醸成に貢献している。

――社員同士のコミュニケーションは活性化されると思う?

複数の参加者が同時に話しても音声が途切れないことや、顔の表情まで分かる映像により、チームワークが図れ、ちょっとしたコミュニケーションも取れるようになると考えております。

他のオンライン会議システムのように、発言が一人ずつである必要はありません。相手の出方を見ながら話す必要がなく、活発な議論が可能となっています。

「久しぶりに雑談に近い打ち合わせができた」

――実証実験に参加した方からは、どのような感想が聞かれた?

実証実験でご利用いただいた企業からは好評で、以下のような感想が聞かれました。

・今までの会議ではないほど、時間を忘れて活発な議論ができた。

・久しぶりに雑談に近いような打ち合わせができた。

・1カ所10人よりも、2カ所5人ずつの方が、1ユニットがまとまって親近感はわきつつ、全体感は損なわれない。

・チーム全員での交流が久しぶりにできた。

――実証実験で気付いた課題は?

「空間自在ワークプレイス」にソロワークの個人を参加させても、高いチームワークを維持できるかについても、今後、検討していきたいと考えています。

――同時につなげるのは2つの場所だけ?

同時接続は複数も可能です。ただし、目の前の画面が分割されると小さくなって臨場感がなくなるため、巨大スクリーンを並べて、スクリーンごとに映し出す拠点を分ける、といった検討もしています。

想定している使い方は?

――どのような使い方を想定している?

1番の利用想定は、郊外の拠点となる駅近くのビルに「空間自在ワークプレイス」を設置して、社員が23区内にある本社にわざわざ出社しなくても、本社と繋いで業務をすることができるというものです。

他に同一社内で、東京と地方の支店をつないだり、海外の拠点をつないだりという使い方や、地方の会社と東京の会社が、出張をせずに商談を行うシーンも考えられます。

また、仕事以外にも大学の離れた拠点、留学先の提携校をつなぐようなことも考えられます。

――実用化はいつ頃を予定している?

今年度中をめどに、商用化(お客さまよりサービス料をいただくこと)を想定しています。

テレワークを導入している企業が感じている、社員同士のコミュニケーションをはじめとした、いくつかの課題。このシステムによって解決されるのか、そして実証実験をへて、様々な企業で使いやすい形になることを期待したい。

【関連記事】

オンライン会議にかわいい動物たちが参加!? Zoomならぬ「ZOOm」で癒やし提供…イチオシ動物を聞いた

出社者より長いテレワーカーの残業時間…在宅だと生産性が落ちる?理由と改善方法を聞いた