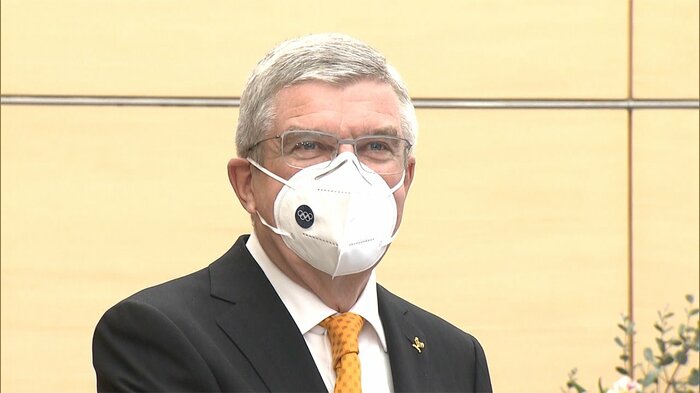

米紙がバッハ会長を「ぼったくり男爵」と揶揄

「ぼったくり男爵」とはよく言ったものだ。

5日、米ワシントン・ポスト紙電子版論評欄に掲載されたサリー・ジェンキンスさんの記事で、国際五輪委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長を揶揄した表現だ。

原文では「フォン・リッパーオフ(Von Ripper-off)となっているが、まず「フォン」というのは、ドイツで貴族であることを示す称号だ。バッハ会長の家系に貴族が居たとは聞かないので、その強引な組織運営を皮肉ったのだろう。

「リッパーオフ」は、英語のriiper(切り裂き殺人犯)とrip off(騙し取る)の合成語で「金を騙し取って切り裂きにする犯人」ということになる。

かつてドイツには、フォン・リッペントロップという人物が居た。「フォン」という称号をヒトラーが好み、ナチスドイツ内で頭角を表し外相に上り詰めたが、ユダヤ人の大量虐殺にも関わったとして戦後ニュールンブルグ裁判で有罪となり死刑となった。

ワシントン・ポスト紙の記事は、この戦犯と韻を踏む名前でバッハ会長を呼び「日本は損切りし、IOCには他で収奪をするよう告げるべきだ」としているのだ。

五輪開催に名乗りを上げる都市なし

それにしても「ぼったくり」とは厳しい指摘だが、かねてIOCはその「ぼったくり」が反発を買い、五輪開催に名乗りを上げる都市がほとんどなくなってしまっている。

東京の次の2024年はパリ、28年はロサンゼルスに決定しているが、他に立候補する都市がなかったため、危機感を抱いたIOCが2回まとめて確定させたのだと言われた。

実はこの時、ハンブルグやミュンヘン、ボストンやローマ、ブダペストなども立候補を検討していたが、費用の増大を嫌った市民の反対で断念したという。

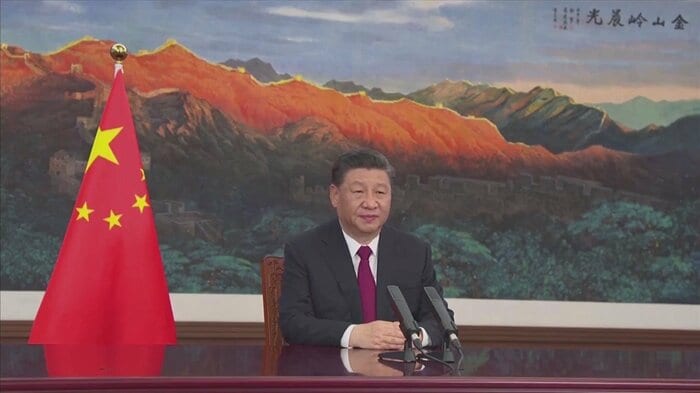

2022年の冬期大会も、はじめはストックホルムやダボスなども立候補すると言われていたが、ダボスは住民投票で否決されストックホルムも辞退して、「雪はないが金ならある」北京に決まったとも言われる。

IOC官僚機構が巨大な集金マシンに

IOCの主たる財源はテレビ放映権料だ。五輪憲章はその5章48条の2で「メディアによるオリンピック競技大会の取材・中継に関しては、IOCが全ての決定権を有する」と規定しており、IOCが独占販売権を握っている。

問題はその配分で、1964年の東京大会の頃はIOCの取り分は1~4%だったのが、徐々にIOC分が増え、前回はIOCが40%、リオデジャネイロ市が60%にもなった。それも、金額が半端ではない。米国での放映権だけでも、ソチから東京まで夏冬4大会を48億8000万ドル(約4818億円)でNBC放送と契約したと言われるので、その40%としても巨額がIOCの収入になる。

その他、国際的なマーケティングによる売り上げも独占している上、開催国の努力による国内でのスポンサー収入や現物供与、入場料売上さらには記念硬貨や記念切手の売り上げの一部もIOCに「上納させる」仕組みになっている。

その収入は「オリンピック振興のため」という名目で世界の五輪委員会や競技団体に支給され、10%がIOC事務局の運営費に使われるが、官僚的組織の常でその規模は止まることなく肥大化を続け、IOCは開催都市の努力の上にあぐらをかく巨大な集金マシン化しているのだ。

このままでは「近代オリンピックは死ぬ」

このままでは「近代五輪は死ぬ」とまで言われているが、今回ワシントン・ポスト紙が提案するように日本が早く損切りをして、IOCには別に「ぼったくり」の道を探してもらうことができれば、「禍転じて福となし」オリンピックを正常な姿に戻すきっかけにできるかもしれない。

いずれにせよ、外国からの観客も来ないことになり、もう「お・も・て・な・し」もできないのだから。

【執筆:ジャーナリスト 木村太郎】

【表紙デザイン:さいとうひさし】