経済の体温計「金利」での景気後退の兆し

米中の対立が続くなか、アメリカでは、株価と並んで経済の体温計にたとえられる「金利」の代表的なものに、「炭鉱のカナリア」とも呼ばれるシグナルがでたことで、景気の先行きに対する懸念が急速に強まっている。

このシグナルは、炭鉱にカナリアを連れて行くと、人間よりも先にカナリアが「危険」を察知するとされていたことになぞらえたもので、景気に起こる「危険」を前もって知らせてくれるというものだ。

12年ぶりに10年債と2年債利回りが逆転

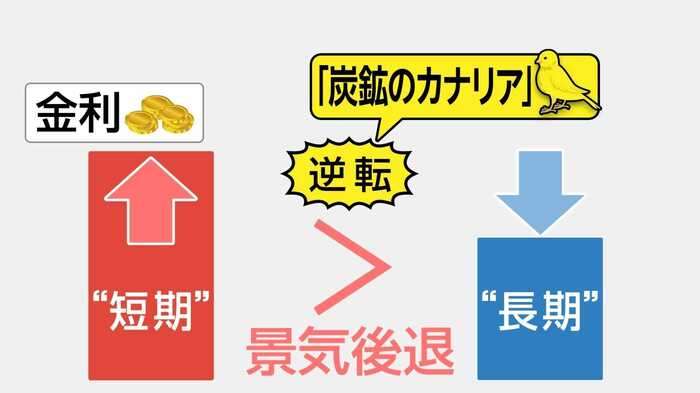

お金を貸すリスクは長い期間のほうが大きくなることから、金利は長期のほうが短期より高くなるのが普通だ。

一方で、2年など期間の短い金利が、金融政策の影響を受けやすいのに対して、10年といった長い期間の金利は、将来の景気についての市場の見方を反映している。

このため、景気拡大が続くと市場が予想していると、長期の金利は期間が短めの金利より高くなるが、この先、景気が後退すると見込む場合は、長期の金利のほうが低くなって、長短の金利が逆転する。

この金利の逆転が、近い将来の景気後退という危険を知らせる「炭鉱のカナリア」のひとつだというわけだ。

アメリカの長短金利で、景気との関連が強いとされ、投資家が重視するのが、10年国債と2年国債の利回りだ。これらが逆転するというシグナルの1~2年後に、ITバブル崩壊での景気後退、また、リーマンショック前後の金融不安での景気後退などが現実に訪れている。

このところ、差が縮まっていたふたつの金利で、14日に実際に逆転現象が起きた。そこで、ほどなく、アメリカの景気は後退し、日本にも波及するのでは、そんな見方が急速に広がっている。

戦後最長のアメリカ景気拡大に暗雲が

金利逆転を受けて、14日のニューヨーク市場は、ダウ平均株価が大幅下落、800ドルを超える今年最大の下げ幅となったほか、15日の東京市場も、日経平均株価が一時450円以上値下がりする展開となった。

アメリカでは、中国との貿易戦争が企業収益の重荷になりつつあるなか、長短金利の逆転は、銀行が利ざやで収益をあげるのを難しくし、企業への貸し出しを慎重にさせる要因になる。

景気拡大局面が11年目に入り、世界をけん引してきたアメリカ経済に、息切れの気配が強まりつつある。