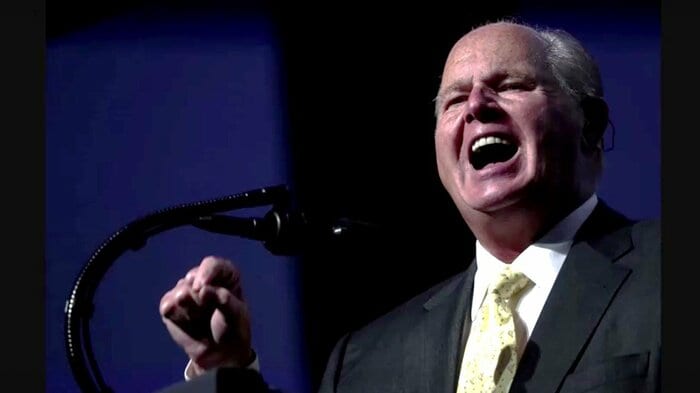

米ラジオの巨匠ラッシュ・リンボー氏逝く

ラッシュ・リンボーという、米国のトーク・ラジオのホストが17日亡くなった。70歳だった。

と言っても、日本では馴染みがないだろうが、米国ではこのニュースは大きく取り上げられ、それも左右から全く異なった評価で扱われた。

1/3 Rush Limbaugh had unrelenting boldness to proclaim the truth. Watching his wit, passion, and willingness to hold the media accountable informed my entire career.

— Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) February 17, 2021

Growing up in Plant City, Florida, my dad would always play the Rush Limbaugh program in his pick-up truck...

「ラッシュ・リンボーは断固として真実を語った。彼の機知と情熱、マスコミの責任を追求する姿勢に、私の人生は影響を受けた」(トランプ政権の報道官ケイリー・マケナニーさんのツイート)

Happy Rush Limbaugh Is Dead Day! I didn't even get the chance to put my tree up!

— Cristela Alonzo (@cristela9) February 17, 2021

「ラッシュ・リンボーが死んだ。おめでとう!まだお悔やみの木は立てなかったけれど!」(女優のクリステラ・アロンゾさんのツイート)

つまり、この人物は保守系からは限りなく崇められてきた一方で、進歩派からは蛇蝎の如く嫌われたのだ。

リスナーは1500万人

ミズーリ州の出身で、同州州立大学中退後ラジオのDJになりやがて音楽よりも社会問題を扱う番組で頭角を現した。1987年にカリフォルニア州サクラメントの局で「ザ・ラッシュ・リンボー・ショー」がスタートした。

この年、米国では放送局の論評を規制していた「公平の原則」が撤廃され、一方的な主義主張も放送できるようになった。もともと保守派だったリンボー氏は歯に衣着せぬ論調で進歩派を批判し、保守派のリスナーを取り込み、番組は最終的には全米600余のラジオ局にネットワークされ、リスナーが1500万人にのぼるシンジケート放送になった。

1992年に民主党のビル・クリントン大統領が誕生すると、リンボー氏の進歩派攻撃は激しさを増し、2年後の中間選挙で民主党が大敗すると、共和党はリンボー氏の功績が大きかったと同氏を名誉党員にしたほどだった。

トランプ氏に対しては初めは懐疑的で、予備選では他の候補を支持していたが当選すると一転支持に回り、保守派の世論喚起に尽くしてきた。その功績で、トランプ大統領は2020年リンボー氏に大統領自由勲章を授与した。

言ってみれば、保守派の旗がしらのような存在だったので、リンボー氏の死については彼の政治的発言をめぐる賛否両論ばかりが目立つが、実は彼の功績は滅びかけていたラジオを再活性化したことにあると私は思う。

ラジオの救世主

「ラジオが世論形成の主要な役割を果たすことになったことに私はちょっとした誇りを持っている。優れたラジオ放送は聴取者に状況を見せることができる。聴取者も積極的にそれに参加することになる。テレビでは往々にして映像を見ながら眠気をもよおすことになる。映像に注目すると、耳から重要な情報が入ってこないからだ」

リンボー氏は、ラジオの特性についてこう言ったことがある。

情報伝達には「見る」と「聞く」という二つのチャンネルがあるが、「見る」で伝える情報は多様すぎて核心部分が薄まってしまうことがあるということだろう。

その点「聞く」は、直裁に情報を伝達できるわけで、リンボー氏はその強みを生かして「トーク・ラジオ」という形式に放送で成功を収め、その後政治問題に限らずスポーツや芸能問題など様々なトーク番組が生まれ、全米15000余のラジオ局の8割で放送されているという。

リンボー氏の番組が生まれたのは、テレビがケーブル放送で多様化しラジオの時代に終わりを告げると言われたころだった。しかし、トーク番組でラジオ特にAM局は息を吹き返し、その意味でリンボー氏が果たした役割は評価されてもすぎることはないだろう。

「彼は一人でAMラジオばかりでなくFMラジオも救った」

リンボー氏の後継者の一人で、ラジオだけでなくテレビに自分の名前のついたトーク番組を持つショーン・ハナティ氏は先達をこう讃えた。

日本でも今ラジオは ネット放送の台頭で大きな曲がり角を迎えている時に、未開拓のトーク番組の可能性を積極的に探っても良いのではなかろうか。

【執筆:ジャーナリスト 木村太郎】

【表紙デザイン:さいとうひさし】